二十年後台灣男人將娶不到老婆?由於近來人口統計數字出現不正常的男多於女的差距,未來男人一妻難求,已經成為許多人擔心的問題;還有人開玩笑表示,家有女兒者將因此「身價高漲」。問題是,男、女比例失衡,值得憂慮的只是「亞當將找不到夏娃」嗎?

去年八月,美國《新聞週刊》在婦女高峰會議舉行之前,寫了一篇有關亞洲女性的報導。文中指出包括台灣在內的許多亞洲國家,重男輕女觀念仍然濃厚,尤其是在受儒家學說影響的地區,因為「不孝有三,無後為大」傳統觀念根深柢固,因此社會上溺女嬰、以醫療儀器鑑定胎兒性別,再將女嬰墮胎的事不斷發生,進而造成男、女嬰比例出現非自然因素的差距。

在自然情況下,新生兒男、女的比例通常維持一百零五比一百左右,由於男嬰夭折率略高於女嬰,成年後男、女比例相當接近。根據台灣省家庭計畫研究所的統計,台灣在戰後三十年也一直維持此一自然數據,但在一九八七年,數字出現變化,一九九○年男女比達到一百一十比一百,男嬰已多出正常的百分之五。

環顧快速工商業化的台灣,今人重男輕女的現象比過去已經淡化許多。在社會學者的研究中,社會上越來越多只有女兒、與由女兒負擔家計的家庭;但為何今天反而出現男女比失衡的情形?真如《新聞週刊》所說,重男輕女、傳宗接代的想法仍深入人心?

生男一百,生女五十

農業社會對勞動力的需求一般被認為是重男輕女的主要緣由。在聯合國統計數字中,高度工業化的歐美,在沒有戰爭等外力干擾下,男、女嬰比例普遍維持自然平衡。

台灣雖然已逐漸步入工商業社會,產業繼承、勞動力需求的實際考量減少;中央研究院中山人文社會科學研究所研究員賴澤涵認為,在中國家庭姓氏延續香火與祖宗祭祀的觀念下,人們希望受到下一輩尊敬、祭祀的心理,很難在短時間內消失,因此即將進入二十一世紀的台灣雖已少有人提「弄璋弄瓦」的分別,但確實還有媳婦生男獎賞一百萬,生女酌發五十萬的家庭。

事實上,不論工業化程度如何,重男輕女在今天現有幾個主要文明中,恐怕只是個程度問題。

即使高度工業化的西方,仍然有著偏好男嬰的情形。根據傳教士記載,歐洲農業社會時期,也有農民為生男孩而溺女嬰的例子,今天美國有些地區也還保有將長褲掛床左側的求男習俗。婦產科醫學會理事長張昇平表示,被坊間用來進行選擇胎兒性別的「精子分離術」,最早是美國發明用來做性別篩選,發明人還申請過專利。

不過西方雖也是男尊女卑、以男性為中心的社會,但並無子孫祭祀祖先的傳統;此外西方教養孩子往往到了十八歲就要求獨立,繼承家產觀念較為薄弱;加上工業化時間較長,六○年代整個社會經過婦女運動衝擊等等因素,今天西方對性別偏好,程度上自然輕微許多。

誰把女嬰變少了?

重男輕女觀念雖然不易消弭,但除非有「外力」介入,否則並不見得會造成男、女比差距。除了戰爭等個人無法控制的外力,農業社會因為資源匱乏,溺嬰的情形很普遍,女嬰尤其首當其衝;今天的大陸,則因為一胎化政策,迫使許多人溺女嬰,以求再生一胎,因此出現極大的男、女比差距(一九九五年為一百一十四比一百)。

台灣並沒有強制性政策,加上戶口通報系統完整,溺女嬰不可能被用來解決家裡想要男孩的手段;但近年來台灣社會每隔一段時日就發生以絨毛穿刺、子宮沖洗技術鑑定胎兒性別,造成畸形男嬰的例子,似乎在某種程度上驗證了新聞週刊「台灣男、女比扭曲,是人們利用醫療技術鑑定性別,再將女嬰墮胎」的說法。

這種情形到底有多嚴重?是否足以造成男、女嬰數字扭曲?

擁有子宮沖洗術軟管專利的婦產科醫師駱仁華曾表示,他以「子宮沖洗術」(以軟管抽取已剝落在子宮內的絨毛組織、鑑定性別)營業三年,就有一萬多名婦女接受子宮沖洗,由於懷疑胎兒有遺傳疾病的孕婦都採取羊膜穿刺檢驗,因此進行子宮沖洗的孕婦大半目的就是鑑定性別。

披著羊皮的狼

子宮沖洗、絨毛與羊水檢驗最早是用以鑑定遺傳疾病的技術,也可以由這些檢驗結果得知胎兒性別,因此在台灣已被醫療體系廣泛採用來鑑定性別。事實上,台灣男女嬰比例出現失衡,與這些技術被引進之間,還有著時間上的巧合。

台大醫學院婦產科教授柯滄銘表示,國外在一九七九年前後發展出抽取胎兒細胞組織的絨毛檢查技術,國內普遍應用到一般診所、醫院將近十年,國內男、女嬰比例也開始出現明顯差距。

諷刺的是,十年來,絨毛檢查、沖洗術在台灣的發展,還被形容為技術很先進。柯滄銘表示,二十幾年前國外已有子宮沖洗術的研究報告,但由於該法作為遺傳疾病鑑定的效果,不如其他技術,因此子宮沖洗術在國外還在研究階段,「但它的香火卻在台灣發展下去。」

我們不僅改進技術用來執行性別鑑定,更將技術外傳;柯滄銘形容這是「披著羊皮的狼」,以疾病診斷為外衣,包裹著性別鑑定,其實是以女嬰性命、母親健康為代價得出的結果。

子宮沖洗術與絨毛穿刺都在胎兒發育尚未成形時進行,除容易造成流產,手術也會引發子宮強烈收縮,影響血液循環,導致胎兒末梢四肢發育不完全。

去年九月中,一對想要生男嬰的父母採用所謂子宮沖洗術鑑定性別,在欣喜懷的是男嬰下,結果產下肢體不全的嬰兒,男嬰雙親認為他們的小孩四肢是被「子宮沖洗術給洗掉了」,進而控告執行醫師。

對於絨毛檢查(抽取胎兒組織細胞),基於安全性顧慮,醫師還有所顧忌;但對懷孕前就先進行性別選擇的精子分離術(將孕育男性的Y精子分離出來進行受孕),因為不須事後將女性胎兒墮胎,則被醫學界採用的理直氣壯。精子分離術在一九七○年代由美國產生,有許多與性別有關的遺傳疾病可以藉此分離,但分離出男嬰的成功率只有百分之七十。

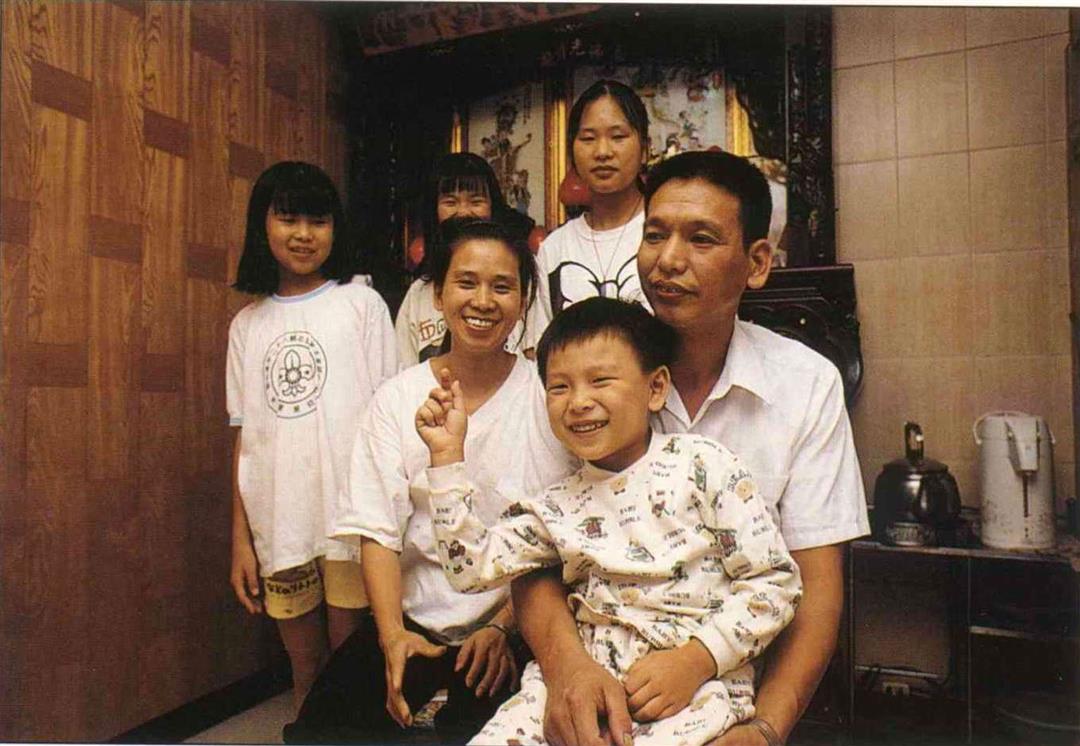

在長輩的期望下,遊家夫婦生了三個女兒後,不得不再努力「作人」,總算來了個男孩。(薛繼光)