提起佛教,就令人想到釋迦牟尼,一般人只知其名,卻不清楚這個稱號的意思是——釋迦族出身的聖者。由於釋迦牟尼是印度人,所以很多佛教徒企望到印度一遊。

印度民間流傳著許許多多有關釋迦牟尼佛前世今生的故事,被集結成為「佛本生故事」一書,雖然其中關於釋迦牟尼佛的事蹟,多因附會傳說給美化、神化了,但內容仍富啟發性:不僅寫出釋迦牟尼慈愛、犧牲的心懷,並且闡明和平、悲憫、誠信、禁殘、止貪等佛理,故事中所說的釋迦品德,實際上就是眾人修行的榜樣。

這位出生於西元前第六世紀、北印度的王子,因為想了解人生的意義而出家苦行,最後終於覺悟到:人生的苦痛與憂愁皆來自人心的貪慾,若要除去苦痛就必須除去心中的慾念。當所有的貪欲都被克服之後,人才能體會到一種沒有痛苦、沒有快樂、無人、無我的寂滅境界,也就是所謂的「涅槃」。

偉人的生平幾經傳頌以後,往往充滿著神奇色彩,釋迦牟尼也不例外。

從佛教經典中我們知道,現有歷史的記載雖然只有釋迦一人是佛,可是過去久遠以前,這個世界也曾經有佛出生。釋迦牟尼前世就是儒童菩薩,因為虔誠供敬燃燈古佛,佛預言等到機緣成熟,他也可成佛。

傳說釋迦牟尼從天女奏樂的空中,化為白象,投胎在淨飯王后摩耶夫人身上,經過十個月竟從摩耶夫人的肋下出生,俗名曇雲.悉達多。

他出生時,第一句話就說:「天上天下,唯我獨尊。」佛教徒曾加以解釋,小王子的意思是:人在宇宙中是頂天立地的。每一個人都是自己的主宰,決定自己的命運,而不必聽命於任何人或任何神。

因為悉達多出生時的種種異相,淨飯王召來相士占卜,相士預言小王子將來不是太平盛世的君王,就一定是拯救人類的救世主。

小王子在充滿財富、享樂、權勢的宮廷中長大,由於他一直生活在父王刻意的保護中,所以當他發現:不管人多麼有錢有勢,仍舊逃不過生老病死的苦惱時,他決定捨棄家庭、妻兒、地位,去專心思考解脫之道。

起初他在森林裡修習,實行戒律相當嚴格的苦修生活,這樣的生活使他身體衰弱,不能支撐。最後他在菩提樹下坐下來,以溫和中道的心,靜靜省思人類共同的苦難,距今大約三千年前的十二月八日,他在尼連禪河旁的菩提樹下悟得正果,從此被尊為佛陀。

自成佛到入滅(去世)的四十九年間,他談經三百餘次,在恆河一帶說法,接觸到各式各樣的人,有國王、商人、妓女,他本著「人人皆有佛性,不受階級或地位的影響,人人皆可成佛」的理念,深深打動人心。在那時期,許多相信他所了悟的生命哲學的人,也以他為榜樣出家修行,這群人也就是佛教最初的僧眾團體。

古印度人對哲學極為關切,對編年史卻不感興趣,所以後世對佛陀的思想比對他的生平事蹟,有更詳細的了解。

釋迦牟尼佛像的身體是黃金色,頭頂有肉髻,眉毛中間有白毫,胸前有萬字,通常身穿僧服,不佩瓔珞,也就是棄俗出家的裝束。他通常以沈思的姿態做禪定狀,因此將右手壓在左手仰面放在腳上的禪定印,也是釋迦牟尼的特色。他的左右肋侍是騎獅的文殊菩薩和乘象的普賢菩薩。

這位被佛教徒譽為從古至今最有影響力的思想家,他所啟發的八萬四千種修行方法,能適應不同的時代、不同的眾生。對於熱衷名利的人,他就說名利皆空的道理;對於消極悲觀,認為人生毫無意義、生命全是虛無空幻的人,他就說人身難得、生命寶貴,人可以憑藉自身努力而獲得幸福和快樂。

據統計台灣佛寺中,最受信徒敬拜的佛有三尊,依次為釋迦牟尼、阿彌陀、觀世音;因為釋迦牟尼為佛教的創始人,他被佛教徒奉為「本師」,在諸佛菩薩的誕辰中,也以四月八日釋迦牟尼佛的誕辰最為隆重。

這一天又稱為「浴佛節」,可能源自於傳說佛祖誕生時,有九條龍噴香水灑浴佛身而來。一般人以為這是印度或泰國的節慶,其實中國早在北魏時,就有將佛像供置在車上遊行的記載,魏太武帝還親自在高樓上觀看浴佛節的遊行隊伍。

佛陀入滅以後,在印度本地,佛教的影響力逐漸減弱,反而盛行於中國、日本、錫蘭和東南亞等地。

起初釋迦牟尼所創的原始佛教,專談道德與行為的修持,到後來也不反對民間原有的多神信仰,同時接受印度教特有的輪迴觀念。例如本省拜佛的人,相信人除了今世之外不斷的輪迴,還有千千萬萬的「過去世」;換句話說在過去世中,我們有過千千萬萬的父母、兄弟姐妹等親屬,如果隨便殺生,有可能殺害到前生的親屬,所以佛前大多供鮮花四果,並且戒殺吃素。

〔圖片說明〕

P.41

北縣中和市圓通寺的山門中央有一尊釋迦牟尼像,他腳距蓮花、舉右臂指天說:「天上天下,唯我獨尊。」(楊文卿攝)

P.42

高雄佛光山大雄寶殿有三寶佛像,中央金身及前方白身佛像為釋迦牟尼,這兩尊佛像寬闊長方的臉型,正是多數台灣佛像的特徵。(張良綱攝)

P.43

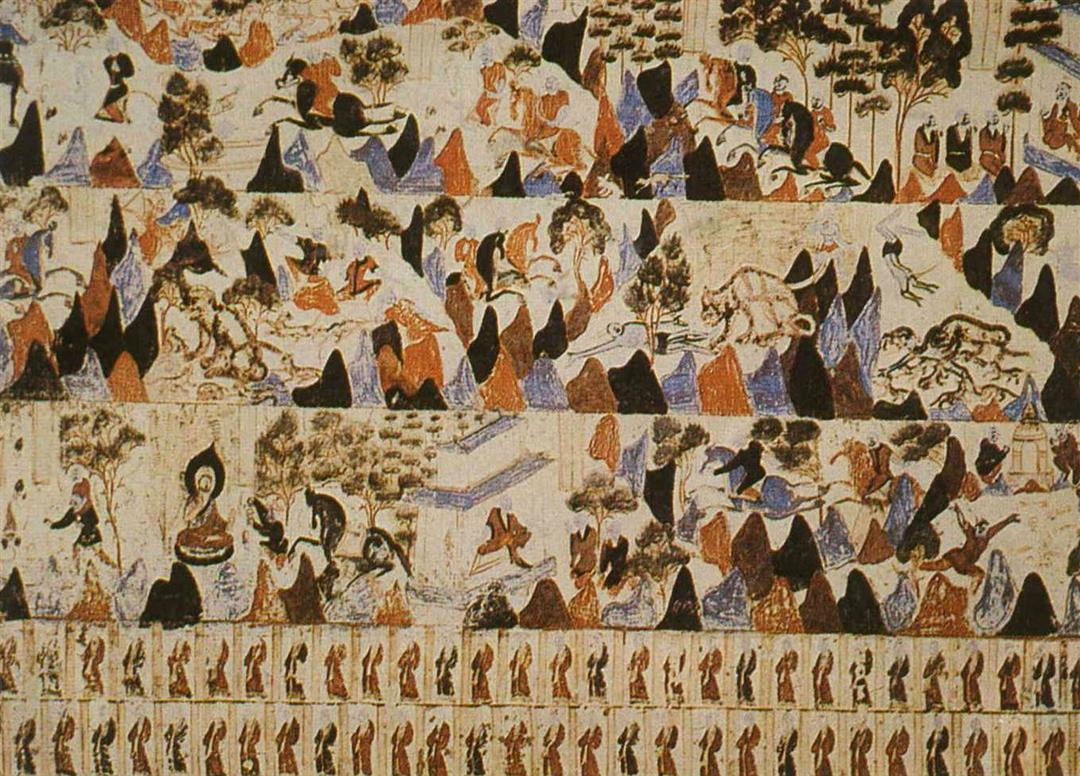

中國敦煌石窟保存了為數不少的佛壁畫和俗講僧的話本,也就是「變文」,內容大半描寫佛的故事。(故宮博物院提供)

高雄佛光山大雄寶殿有三寶佛像,中央金身及前方白身佛像為釋迦牟尼,這兩尊佛像寬闊長方的臉型,正是多數台灣佛像的特徵。(張良綱攝)(張良綱攝)

中國敦煌石窟保存了為數不少的佛壁畫和俗講僧的話本,也就是「變文」,內容大半描寫佛的故事。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)