寫在前面:

俞大維先生是有功於國家民族生存發展的名將,但民國四十五、六年間,我初入大學時期,他在我心目中是一位「怪人」,這一謎底直至俞大維傳出版在我心中才解開。

原因是俞將軍住在台北市溫州街,我住在泰順街,都是屬於台大校長孫震先生筆下的「和平東路」生活圈範圍。民國四十年代,我們常在下午看到俞將軍的座車駛過,堶悸澈\將軍穿著游泳褲,天更熱的時候,索興上身也免了。俞將軍又有一個洋化的名字,我們作學生的,總是感到怪怪的,直到俞大維傳謎底才揭曉:

「大約從民國四十六年開始,俞部長經常選擇學生不游泳的時間,輕車簡從,來到復興崗。他不願干預大家的公務,總是驅車逕赴游泳池。」

「維公這時游泳,並不是為了消遣,而是治病,他這時正患腸胃不正常蠕動的毛病,除跳繩外,決定游泳。」

「兩年以後,他變成游泳池中的健者,他征服了腸胃不正常蠕動的毛病。」

俞將軍的游泳功夫,還在金門最前線「大膽島」的蛙人面前,有驚無險的表演一番。

我讀了這一段逕奔游泳池的往事,令我神往,也令我歉然。

如今,我桌前擺了兩本書:孫子兵法與俞大維傳,我奉俞先生如神明。

歷史是人所紀錄,也是人所創造的。

四十年來,台灣走過的經驗,這一條驚險曲折的道路,是怎樣走出來的:

我以為得自「人」的成功,更具體而言,是用人的成功。特別是財政經濟與國防軍事方面。

財經方面,我們所熟知的,有:嚴家淦、尹仲容、李國鼎、孫運璿等。

國防軍事方面,我們所熟知的名將中,俞大維將軍就是其中之一。

很不幸的,早期對於中華民國在台灣,在外交據點固守、練軍及無中生有的財政有貢獻的葉公超、孫立人及任顯群,竟因個性及其他因素,未竟其業。

讀了俞大維傳,我得到的結論是:

「關鍵」是俞大維先生的一生代表,也是一個人一生的代表,也是一個國家民族生死存亡的代表。

我們在台灣能夠享有四十年的安定繁榮,進而有規復「再造中華」的機運,就是贏了金門八二三砲戰。

如果八二三砲戰,我們失敗了,台灣本島不必經過砲彈,就會落入中共之手。

金門八二三砲戰,是如何打贏的?

那是先總統蔣公的堅持。

那是先總統蔣公用對了國防部長俞大維先生。

俞大維就是第二次世界大戰期間英國的邱吉爾。

俞大維就是波斯灣戰爭期間美軍史瓦茲可夫將軍。

俞大維就是「孫子兵法」成功的演練者。

俞大維先生一生多采多姿,諸如對日抗戰期間主持兵工廠,勝利後主持全國交通,也是聲譽卓著,對於國家民族有非凡的貢獻,我所以特別選擇俞大維傳中俞先生擔任國防部長期間,金門砲戰為例,那是我們經過的攸關同胞生死存亡的成功大事,至今不只是記憶猶新,我們仍享受那個戰爭所得到的成果,不只是如此,未來也有可能,為全中國人所共享呢。

俞大維先生於民國四十三年五月,俞鴻鈞組閣發表他擔任國防部長,俞先生因病在美國養病,是金門砲戰把他「打」回來的。「九三」砲戰的第十六天,他自美返國就職。我所以說砲把他打回來的,「九三」砲戰發生後,先總統蔣公指示陳誠:致電俞大維,促即束裝返國。陳誠請示總統:「先徵求大維兄的意見,或許較妥。」總統說:「不必,他這個人聽到了砲聲,一定會趕回來。」又說:「他從不要求什麼一官半職,每次派他就職,他總是推辭。」從那天開始,他就身負經營戰場,決戰戰場之責。

不管戰爭在那媔}打,他就在那堨揭瞴C

八二三金門砲戰開始了。戰地三位副司令官陣亡,適時趕到金門前線的國防部長俞大維,險些中彈身亡。俞大維在鎮定中,不忘開玩笑,也不忘向前線的美軍軍官宣揚中國文化:

在一片慌亂中,美國首席顧問目睹俞大維一副從容鎮定的模樣,因此既尊敬又好奇的問他:「俞部長,你這麼鎮定,是否由於高深的哲學修養?」

俞大維開玩笑說:「我沒有什麼哲學修養,只因為我是聾子,我聽不見砲聲,所以我一點不覺得害怕。」(這是在本書中俞部長第二次裝聾子,另一次有人向他央說軍中人事,他以我聽不見,而打發過去。)

如果一定要我說修養的由來,我將說:「這是空氣、是環境;好比魚和水的因果關係;一定的魚,生活在一定的水中」,俞大維說:「我母親是曾國藩的嫡孫女,我是外曾孫。外曾祖父是一位『打斷牙,和血吞』、『大丈夫把命交天』的人物;我就是在這樣的環境,很自然的受了影響。」(的確,這位曾文正公的外曾孫,確實流著是曾文正公的血液,是一位視死如歸的儒將。)

也許是先見之明,也許出自事過境遷的歸納,先總統蔣公在那個時期,用了這樣的國防部長,因為這個部長深知「致勝之道」,在於:以砲制砲、以空制空、前線補給以及深獲敬重的中美軍事合作關係。

俞大維先生真正實踐了「走動管理」,前線碉堡、砲兵陣地,就是他的部長辦公室。

那埵M險,他就在那裡。

那婸搨n,他就出現在那裡。

那埵陸暋D,他就到那裡。

他抓住重點與實踐集中原則。

民國四十七年八月廿三日的八二三砲戰,至今已逾卅三年。這一生死戰,打得好,不只是台海從此無戰爭,台灣享受太平歲月,而創下傲視全球的「台灣經驗」,進而有機會,為全中國人開「萬世太平」。

這一仗,比中外歷史中任何戰爭都艱苦,也都危險,對中華民族的生死存亡也最具關鍵性。

「當時的國防部長俞大維,掌握了致勝的三大要素:盟國美國的人脈通路、武器(響尾蛇飛彈、八吋巨砲)和海上登陸補給。」

「俞大維與美方一連串的商談行動,針對金門砲戰而言,始終有三個目標:空中響尾蛇飛彈,地面八吋巨砲以及灘頭補給。」

「『九二四』大空戰,是敵我爭奪台海空優,我勝敵敗,空優終歸於我的分水嶺。」

第二天早晨,俞大維乘專機趕到桃園和新竹兩個空軍基地。看到國防部長來了,健兒們一擁而上,和他共享響尾蛇戰果大豐收。

「他告訴沉醉在勝利喜氣的健兒們:『你們要知道,我等待這一天的來臨,已經等了四年。』」

他為了更優越的飛機以及響尾蛇飛彈,緊密不捨地向美方爭取了四年。

響尾蛇飛彈最輝煌的演出,落幕兩天以後,八吋砲跟著上場。

第二次大戰,美國以原子彈投擲日本本土,提前結束了戰爭,在這之前,在歐洲戰場,美軍推出八吋巨砲,所向無敵。

這個八吋巨砲,是俞大維日夜所求的。

就像一個人在戀愛中一樣——猛追不捨,此一意念一旦形成,俞大維日夜所想,與美國人軍方所談的,都離不開「八吋砲」:

「我方爭取,美方不點頭;八吋砲獲得的初期交涉,毫無進展。」

在台灣談不成,他跑到美國去談,三個月下來仍無結果,他乃把「八吋砲」的責任,交給我國駐聯合國軍事代表團團長何世禮將軍,再接再勵地去爭取。

到了四十六年底,俞大維再度出馬訪美三個月,「八吋砲」八字有一撇:美國已批准八吋砲軍援我國的案子,但是「何時獲得?」仍是未知數。

「八二三」的戰火燃起,俞大維在金門負輕傷,第二天早晨從金門經澎湖返台北;他火速打電報到美國給何世禮:「速洽獲取八吋砲!」何世禮照辦。

金門的戰火,就此一夕之間燃開了膠著三年的八吋砲談判僵局。

第一批巨砲運到金門的正式日期是民國四十七年九月十八日;是另一個歷史性的「九一八」。

「蔣總統親自送它們開上戰場。俞部長苦等了三年,才等到它們。它們上戰場,蔣副秘書長護送它們。還有太平洋美軍司令、台灣美軍協防司令、美軍顧問團團長……。」

八吋巨砲把金門對岸的敵人壓住了。

當時的先總統蔣公用對了人,而俞大維不負所期,日夜所思所念的,是如何經營戰場,是如何贏得這場戰爭,是鍥而不捨的典型。

俞將軍真是生活在戰場,擁抱士兵,深諳武器。而堅決、認真、負責與執著,更是精神上致勝之道。

如今,將軍老矣。仗打完了,書讀盡了,但,俞將軍的生命以及生活哲學,是:「人生就是一種奮鬥」

一個人面對生活的人生、面對家庭的人生、面對事業的人生、面對國家社會的人生,如何奮鬥?如何成功?

要看你的目標在那裡?如何來實踐這個目標?

李元平先生所著,台灣日報出版的俞大維傳,是值得每位中國人讀的一本書,尤其身負責任者(不管那一種責任),面對艱危重責,對準目標,只有鍥而不捨地做下去,一定會有結果,也一定會成功。

我不羨慕俞大維先生的功業,我崇敬的是他對職責對國家純誠如一的精神。

從青年戰士報記者到總編輯,李元平先生是復興崗培養出來優秀新聞將帥人才之一,他本新聞記者求真的精神,也本著一種鍥而不捨的狂熱,把俞先生多采多姿的一生,抽出幾個重要時期、重要貢獻,並不迴避若干敏感問題、爭議人物,如俞家與蔣家美中不足的「兒女親家」,陳儀、鄭洞國、孫立人等,寫成俞大維傳,這固然是開放政治與開放新聞環境使然,也是俞先生純真性格使然。他把俞先生的一生寫活了。

當你讀完這本書,你會知道:怎樣用一個人?一件事如何做成功?一個人如何成功?

(中華民國八十一年春節)

文.張瓊方採訪整理

從八二三砲戰廿周年,奉命採訪俞大維先生起,曾任青年戰士報總編輯、副社長,現在華視工作的李元平,認識俞老先生已有十五個年頭。

「歷史對俞先生不公平」,李元平強調:「平反的事我不做,也輪不到我做;我寫俞大維傳,只是忠實、誠懇的將他一生不同階段的故事寫出來而已。」

在這本傳記中,讀者能看到傳主——俞大維從兵工署長、交通部長、至國防部長的傳奇一生,也能體會作者十五年來努力收錄資料的用心。為此,光華特邀中央日報社長石永貴為本書寫評,同時訪問作者李元平,暢談寫作「俞大維傳」的過程與心得。

問:是什麼樣的機緣讓您為俞大維先生寫傳?又怎麼會歷時十五年才完成?

答:十五年前我是青年戰士報副總編輯,當時社長是現任華視總經理張家驤先生。張先生是位傑出記者,採訪八二三砲戰時,也曾在砲火下出生入死,他知道當時國防部長俞大維先生在這場戰役中佔舉足輕重的地位,在他身上也一定有很多精彩的故事;但那時候關於俞先生的資料,幾乎是一片空白,於是派我去採訪他。那一年正好是八二三砲戰廿周年,也是我與傳主俞先生的第一次接觸。

俞先生像座挖掘不盡的寶藏,一進入他的世界,發現他一生多彩多姿、博學多聞,多年來我陸續採訪寫成關於俞先生的報導,大約有一、二十萬字,每次採訪所得資料,我都建檔收藏,但並沒有要為他寫傳的念頭。

四年前,也就是八二三砲戰卅周年,我的長官張先生興起要出俞大維傳的念頭,但未積極行動,直到去年九月,我、張先生及俞先生的侍從參謀羅將軍相聚,深感俞先生年事已高(九十五歲),再不寫恐怕來不及了。為了趕在他九十六歲生日(元月六日)前出版,我快馬加鞭、夜以繼日的寫,終於不負使命,在十二月卅一日完成,一月四日出版。

問:俞先生對出版他的傳記一事態度如何?是支持還是反對?

答:他老人家並不希望出他的傳記,在十幾年前他的態度是很堅決的。跟他相處久了,我知道他的矛盾與掙扎,因為一旦要出他的傳記就不能不涉及別人,特別是老總統和蔣經國先生。

但這幾年來,俞先生的態度有些軟化,已變成可出可不出,不再那麼堅決反對。

問:俞大維先生看了您為他寫的傳,感想如何?

答:俞先生的視力已不能看書,是護士小姐念給他聽的,他一共說過三句話,第一句是「這好比喝迷湯,喝起來很舒服」,第二句是「你這本書大對小錯!」,第三句話說我「閉門造車」。他說話一向簡短,從不拖泥帶水,但真真假假、話中有話,不常跟他接觸的人,很可能不知道他在說什麼。

問:俞先生所謂「閉門造車」、「大對小錯」指的是什麼?

答:「閉戶造車」是玩笑話,我當面反駁他,他也哈哈大笑。至於「大對小錯」是說——大部分都對,但小部分他認為與他的原意有出入。其中引起他強烈不滿的是關於馬歇爾的部分。

過去在中國歷史上,馬歇爾對大陸淪陷要負很大的責任,但在俞先生與馬歇爾實際接觸經驗中,認為這樣的說法並不公平。他認為馬歇爾並未偏袒中共。

事實上,我也沒有說馬歇爾「偏袒」中共,我只是說他「同情」中共,而這些話及俞先生與馬歇爾的爭執都是俞先生自己說的,我沒有加入自己的意見,只是把他的話忠實寫出來而已。

同一件事情,俞先生有時過一段時間會把自己先前的想法推翻掉,這種情形在我與他接觸過程中,已司空見慣,不足為奇。

問:在碰觸到敏感性的問題或牽涉到蔣家時,如俞、蔣兩家結親一事,您似乎有所保留。考慮是什麼?

答:是有所保留,而且是相當大的保留。讀者不難看出,俞蔣結親過程有很多事情沒交代。之所以如此,我有兩個考慮,其一是尊重俞老先生個人,這樁婚姻有許多不足為外人道的部分,如果我把這些寫出來,怕對傳主本人造成困擾;其二,我寫的是俞大維傳,不是他兒子俞揚和或媳婦蔣孝章傳,在這方面著墨太多,恐怕會本末倒置了。

儘管我知道一般讀者判這段情節很有興趣,但基於以上兩個原因,關於這部分內容,我只好暫時割愛了。

問:這部分您以後有可能寫嗎?

答:很可能。這部分的內容足以寫一本書,如果好好寫,它會是這個時代極轟動的愛情故事之一。

問:您收集有關俞先生的資料相當多,著手寫傳時,取捨的標準是什麼?

答:可讀性強的精彩故事是我取材的導航燈,因此我選的是俞先生每個階段的精彩故事,我希望寫出來的東西不只是了解俞先生的人想看,就連不知俞先生是「何許人也」的人,也會有興趣看。

至於一般讀者們可以不必知道的事,雖然我有資料,也斷然予以捨棄。因為不知道這些瑣碎的東西,不影響讀者對傳主的了解。

問:能否談談您跟俞先生接觸這麼多年來最大的感觸。

答:對俞先生個人,我還有許多疑問要求解答,這些疑問很可能在他有生之年找不到答案,甚至在他過世之後仍然無解。

舉個例子,俞先生每到火線上都隨身攜帶「懺悔錄」一書,我追問原因,他說自己也不知道。

任何人做任何事都有動機,像俞先生這樣絕頂聰明的人,不可能不知道自己為什麼要帶「懺悔錄」。

就字面上去想,難道俞先生有什麼事要懺悔嗎?我有疑問,但俞先生不肯說。

我想說,俞先生是位很偉大、很了不起的人,但不是完人,而天底下又何嘗有完人?

〔圖片說明〕

P.48

作者:李元平

出版者:台灣日報社

定價:200元

頁數:356頁

(卜華志攝)

P.49

曾在哈佛大學攻讀哲學,並獲得博士學位的俞大維,特別偏愛印有哈佛字樣的紅色校服。(黃麗梨攝)

P.50

博學多聞的俞大維,在李元平眼中是座取之不盡的寶庫。圖為李元平與俞大維在俞宅合影。(李元平提供)

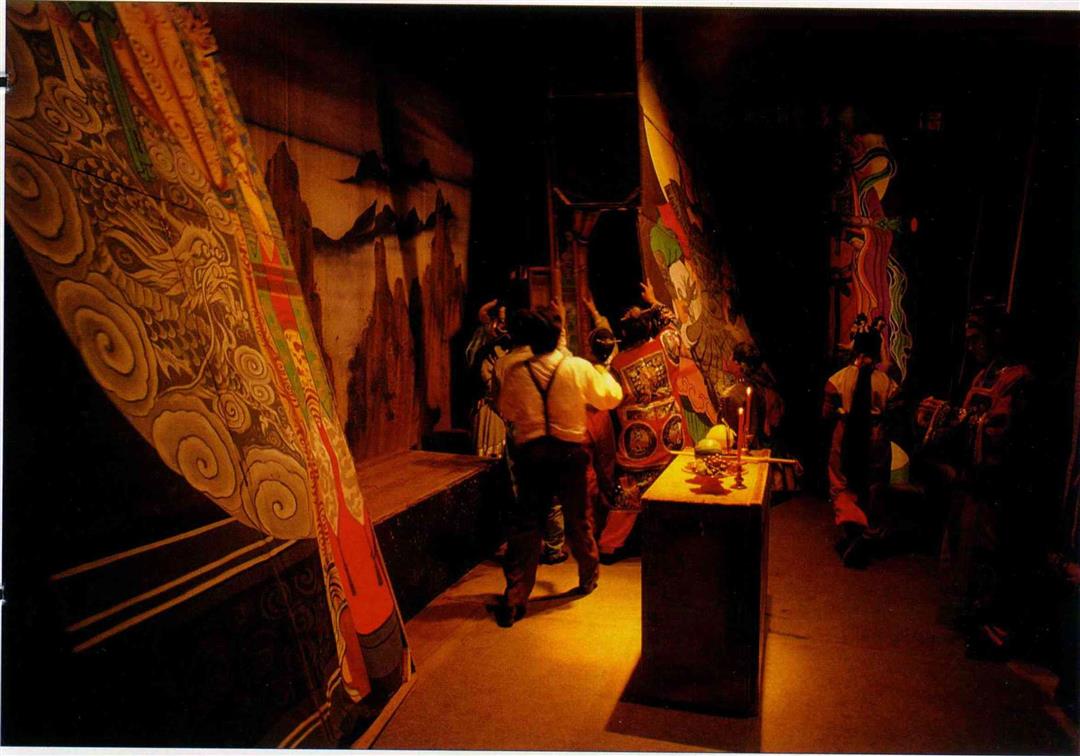

台前演得熱滾滾,台後也忙得不亦樂乎!連製作人都脫下西裝一起忙碌。

圖中為製作人陳勝福,擁有辦公室和固定行政人員,在民間傳統戲團中,明華園是唯一的一個。

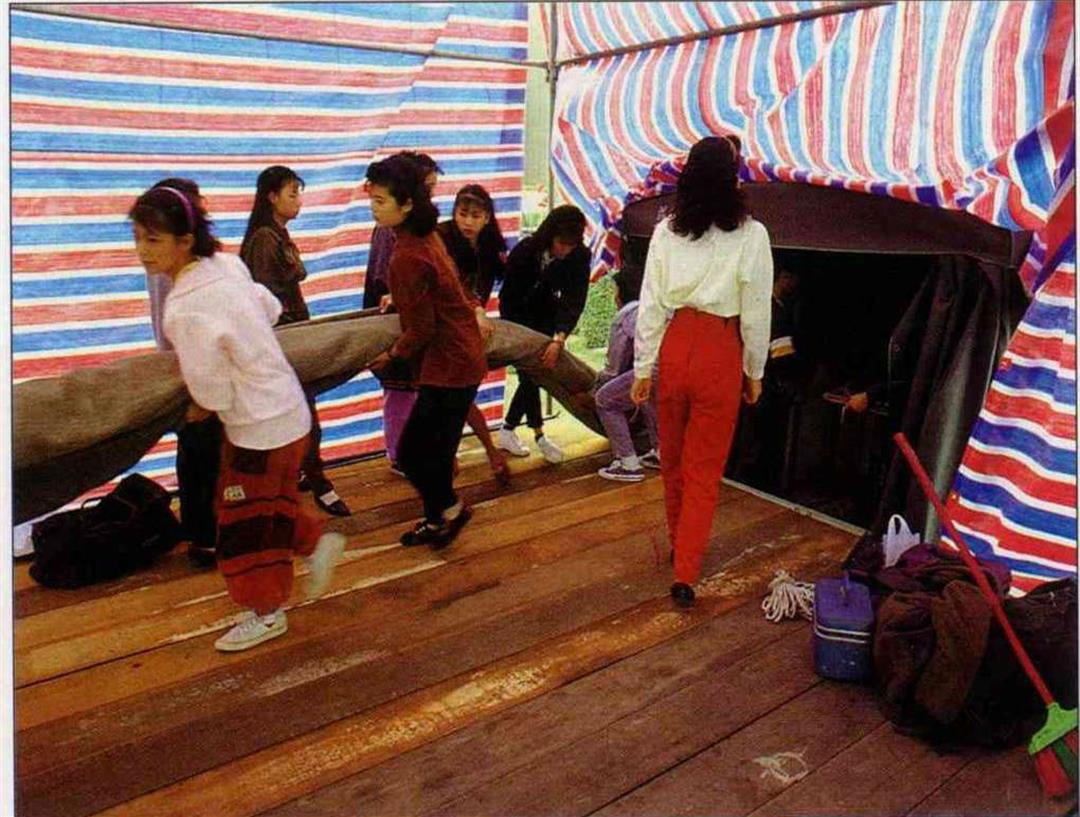

一到現場,都會捋起袖子,搬置道具,可見其內部風紀及向心力。

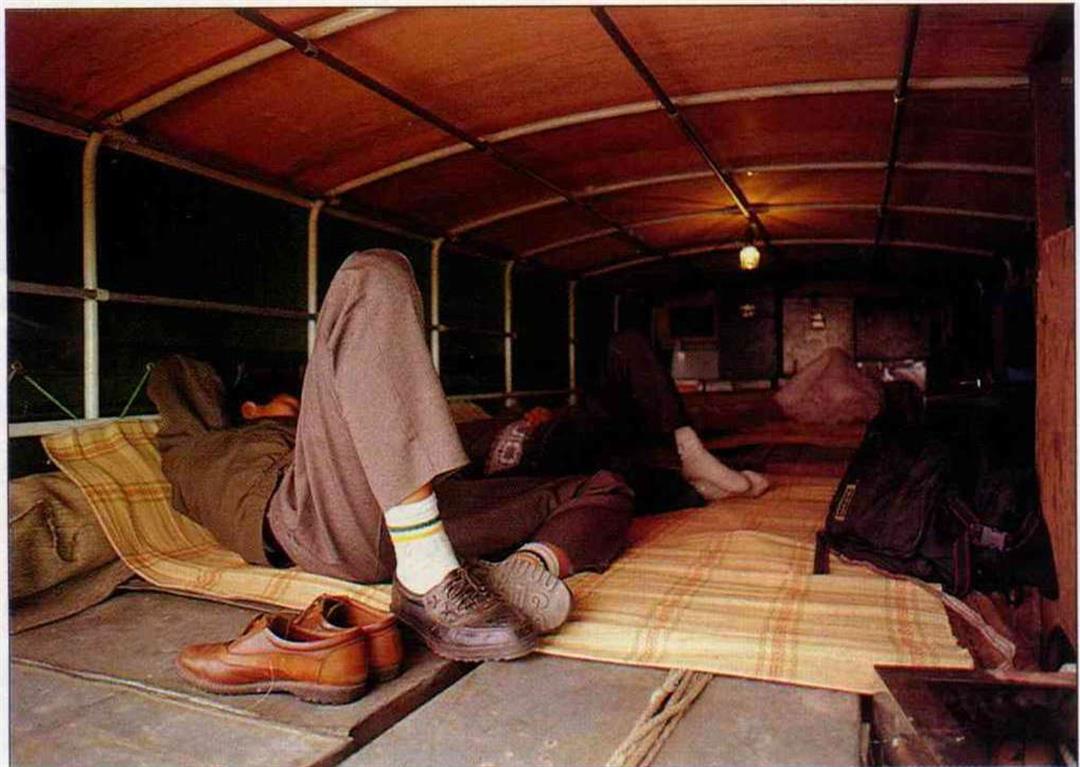

台上投資動輒百萬,生活開銷卻是能省就省。團員們經常是在卡車裏的戲籠上睡覺,日夜奔馳於各演出場地間。