老僑新僑,共創未來

這種往返美墨兩國的生活方式,同樣為新到的四、五家台灣廠商採用。於是雙方往往中午在中國餐廳見面寒暄,晚上回到同一個住宅區,平日則各自在美、墨兩國商場衝刺。儘管彼此成長背景和事業重心不同,甚至語言溝通也有一點障礙——老僑以廣東話和西班牙文為主,台灣商人則講國語和英語,但在比手劃腳間,雙方的默契與好感已經建立。

老僑在此奮鬥近百年,新到的投資廠商則資歷尚淺,尚未摸索出屬於自己的台灣經驗。但正如朱亨湧常說的:「我們可以從老僑身上學到很多。」或許,結合兩股力量,未來華人在墨西加力更有一番榮景可期。

〔圖片說明〕

P.103

這家位於美墨通關衢道上的「新興超市」,為黃權帶來滾滾財源。

P.103

美墨邊界的高速公路早晚都可見長排車龍。許多華人已習慣美、墨兩頭跑的生活。

P.105

鬧市中一字排開的鞋店,是華人事業的一大特色。貨架上的鞋多半來自港台與大陸。

P.104

(左)墨市新建的超大型百貨商場,也是華商的大手筆。

P.106

(上)早在一九二○年代,墨市的華商便已成績斐然。圖為華墨商務公司的歷史照片。

P.106

(下)平均每開發十公頃土地,便奪去一位華工的性命。如今華人在此的地位,實在是先人血汗換來的。

P.107

中山會館的華人開埠紀念碑牌,是歐陽民自己釘製的,其下還有香爐可供祭拜。

P.108

(上)周朝亮(圖右)父子在此經營已有五代。其父周如超是僑界領袖,對華僑教育有重大貢獻。

P.108

(下)勞力充足、工資低廉,是美墨邊境工業區吸引外國廠商的一大誘因。

P.109

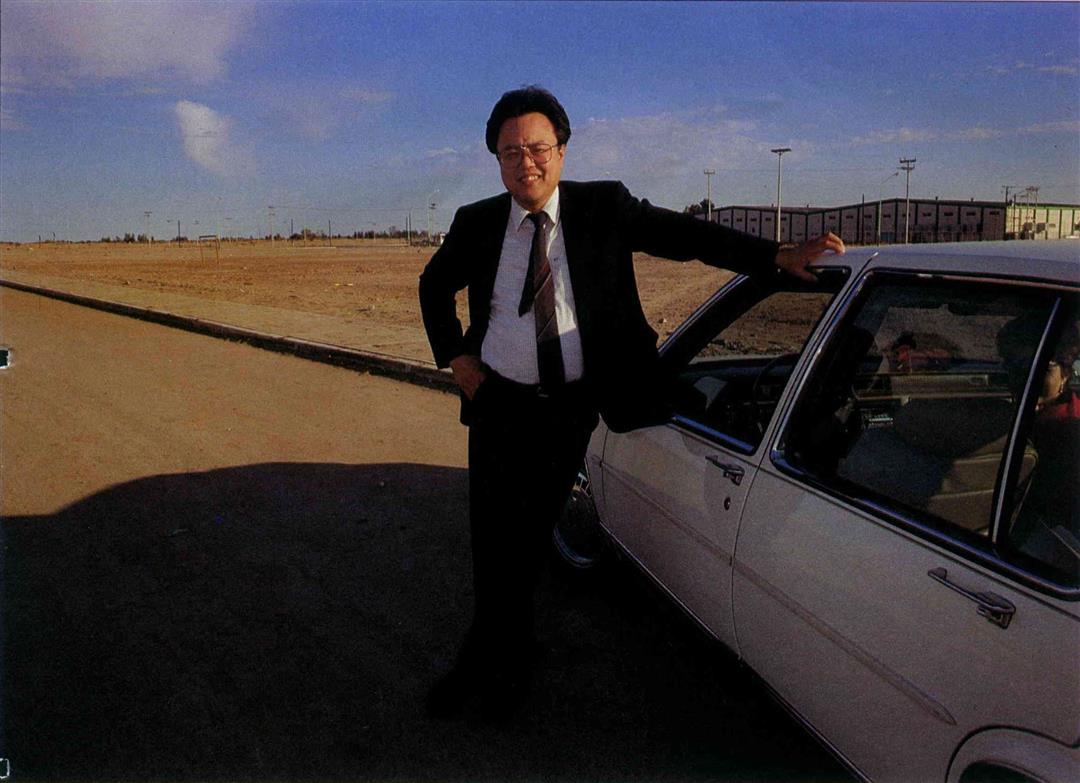

朱亨湧的雅格美工業區,未來可望為來此投資的台灣廠商提供一個自己的園地。

朱亨湧的雅格美工業區,未來可望為來此投資的台灣廠商提供一個自己的園地。(張良綱)