燃起一柱清香,對著供在神桌上的祖先畫像默念祈望。儘管早已天人永隔,透過一張傳神的畫像,祖先似乎時時在護佑著代代子孫,看望著血脈的綿延流長……

如果,你一直覺得自己長得和家人都不像,那麼,祖宗畫可能會是一個解答。

二十五歲的Amy(蔡佳美)是在美國出生長大的華裔第二代。從小,她就抱怨為何自己長得一張餅臉,和父母姐弟,甚至和她的阿公、阿媽都不像一家人。

幾年前的夏天,Amy回到台灣參加夏令營,當她回到台北老家,看到神桌上祖媽(曾祖母)的畫像時,她驚喜的大叫:「我知道了,我知道我長得像誰了!原來我長得跟祖媽一樣。」對Amy而言,雖然她知道供在神桌上的祖宗牌位居住著所有蔡家祖先的神主(靈魂);但是透過一張有著相似容貌的祖宗畫,更讓她具體地明白,自己是祖先生命的延續。

代代同堂

祖宗畫屬於民間肖像畫的一種。在沒有攝影術的時代,人們稱肖像畫為「寫真」或「傳神」。而其中祖先的畫像稱為「喜神」;此外替死者畫遺像時,因為要掀開蓋在臉上的白帛,叫「揭帛」;而根據逝者生前的印象所追寫的畫像叫「追影」;將三、五代的祖先同時畫在一起叫「代圖」,這樣「五代同堂」的肖像畫,似乎不曾在西方出現,說明著這些祖宗畫,除了表彰個人的功勳,更重要的意義在於中國人代代接續的宗族觀念。

在宜蘭縣的楊家老宅裡,每當過年前「筅黗」大掃除的日子,平日神聖不可動的神桌才可以打掃。大大小小忙著把藏在木箱中祖宗的官像畫拿出來透透氣,再把平日掛在大廳牆上的四、五幅祖宗畫像統統拿到院子來清洗擦拭。好在過年時,邀請列祖列宗一起過年,從開台祖、太祖到曾祖、祖父,代代同堂可真有福氣、真熱鬧呢!

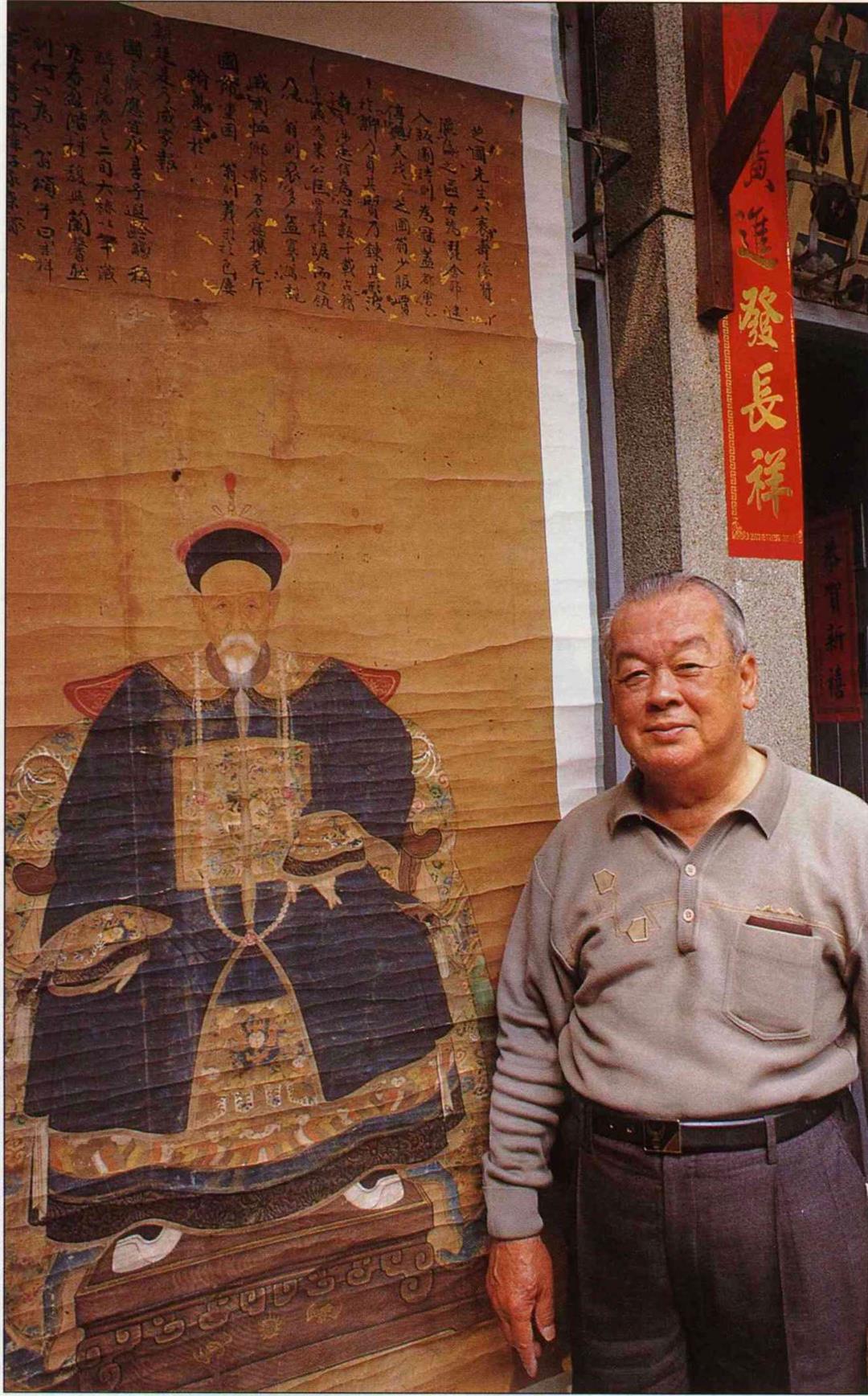

傳統的祖宗畫以水墨顏料描繪,台灣的老畫師稱為「彩仔」。這種幾乎和真人一樣大小的祖宗畫,畫的大多是曾經光耀門楣、當朝為官的先人。住在台南市赤崁樓附近的石允忠,家中就藏有六幅祖先的官像畫,現年七十二歲的石允忠翹起大拇指說:「我們的開台祖石時榮是清朝台南的富商,由於鋪橋造路,並且抵抗海寇有功,屢受朝追封而官拜二品。」石允忠一邊細說祖先的功績,一邊指出畫中描繪精細華麗的朝珠、章補,表示不用作粗活的長指甲,以及畫上多處金箔的點綴,無一不說明著石家往昔顯赫的家世。

「畫」照片

這樣由子孫代代相傳的祖宗畫像,除了記錄家族的既往,筆墨間也反映著大多數中國人的審美觀念。根據清朝時英國人巴落所著的《中國遊記》,英國的使臣曾經送了一幅西洋的肖像畫給乾隆,一位大臣就指著畫像中鼻子的陰影說:「白璧之玷,良可惜哉!」

雖然,鼻子高聳而有陰影是正常的,但是中國人認為那樣的光影並非人們面貌本來就有的色澤,會妨礙我們對一個人容貌的觀察。因此畫師們常說替人畫像,最好是在沒有太陽的陰天,好在柔和的光線中,為人們留下一張寧靜永恆的畫像。

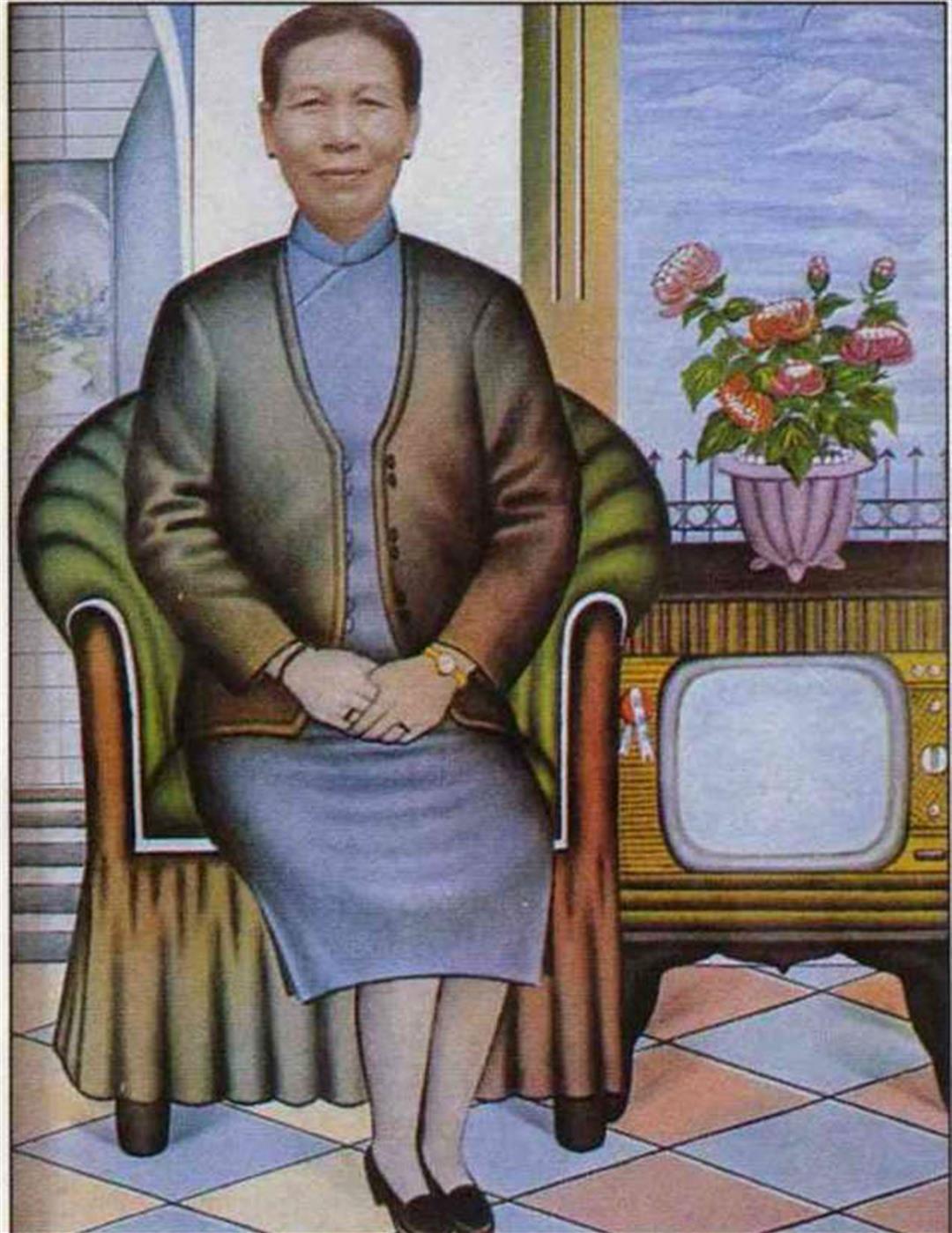

清朝末年,照相術傳入中國,由於並不普遍,於是民間的肖像畫師便新興一種「畫照片」炭精畫,而光影的運用也跟著照片融入畫像,帶來新的風格。在那還沒有彩色照片的年代,畫師們並以炭精加上粉彩上色,為人們的祖先「畫」下一張永不褪色的彩色照片。即使到了今天,有的畫師雖然以油畫顏料代替炭精,然而在筆觸上,講究的依然是「綿綿細細、一片自然」的仿相片式畫法。

照片取代不了的

二十世紀前期,隨身拍的小型照相機問市時,曾經大大地震撼了美術家們,肖像畫師們還聯名抗議,要求禁止攝影術。然而原本大家認為再無需求的肖像畫,卻並未就此銷聲匿跡,如今全台灣大約仍有二十多位畫師,在為人畫像。

過去炭精畫的發明,是為了模仿尚未普及的照片。然而在今天,一個人的一生擁有上百張或上千張照片不足為奇。為何模仿照片的炭精肖像畫還能屹立不搖呢?

答案,每一位畫師都可以說出數十種活生生的例子來。在台北市圓環附近開業超過五十個年頭的「一筆畫室」裡,第二代的掌門人張振祥正在畫像,畫架的左邊釘了兩張照片;一張是逝者大約五十歲時精神飽滿的照片,另一張卻是中風後過世前的照片。五十歲的照片,太過年輕,然而中風後的樣子卻是眉毛上吊、嘴巴歪斜。這時就有賴畫師融合二者,才能製造出一張符合家人心願的遺像了。

修補生命的缺憾

「老一輩相片照得少,往往都是家族大合照,而女人手上大多抱著小孩,有時又穿得不體面,都需要我們來畫像,」一筆畫室的老畫師張連地補充說明。經常他們都得將放大鏡夾在畫架邊,對著那數十人的合照裡,其中一個綠豆般大小的頭仔細看清。將頭像畫出來後,畫師還要為男性配上長袍或西裝,為女性加上旗袍或洋裝,有時應客人要求,還要加上金項鍊、金戒指,端坐在太師椅上,身旁一盆花,一個中國典型的上等家景就這麼由畫師筆中建構出來。做人子孫的,總是希望過世的長輩能擁有生前所沒有的一切,從此不必再操勞一生。

在永和開業的畫師范遠標曾經應一位父親的要求,到他們家中為剛過世的孩子畫像。孩子才不過六、七歲,因為誤觸高壓電而亡故,范遠標拍下小孩的面貌回到畫室,看著那五官都已「脫」(變形)了的面容,以畫人無數的經驗,在紙上回復出孩子原本該有的稚嫩笑顏。取畫時,孩子的母親一看到畫像,眼淚就落了下來……

畫師們的工作,就是在這樣修補著一些生命的缺憾。

無中生有

今年農曆過年前,住在新竹的一位中年人,帶著他父親和三位叔父的照片來到一筆畫室。他要畫的並不是照片上的任何一個人,而是不曾留有一張照片的阿公。

一般一張畫像不過一天半的時間就可完成,這張要靠記憶的追想完成的畫像,卻進行將近兩個月才大告功成。過程中,訂畫的兒子載著他年近七時的父親從新竹來了三趟。第一趟是看畫師根據家人共通特徵所抓出來的鉛筆輪廓線;五官完成時,他們又來看第二回,覺得畫像的嘴應該再大一點,臉則要削瘦一些。「這樣的畫像最難畫,因為只有訂畫的人看過本人,何況又是他們朝夕相處的親人。畫像只要一點不對,他們就覺得怪怪的,」唯一的女性畫師張秋霞,笑著比喻說這樣的工程就像是警察根據目擊者的口述,來畫犯人的照片。

即將消失的畫像

終於畫像大告功成了,然而客人卻還是覺得有些不妥。原來老先生的父親是五十歲過世的,然而老先生今年都近七十歲了,看著比自己年輕許多的父親畫像,覺得怪怪的,於是畫師又為畫像加上許多白頭髮。這回,老先生可滿意極了,因為畫師不僅畫出他父親的樣子,更畫出他心中父親該有的年歲。也因為畫像可以做到許多照片所達不到的任務,因此民間肖像畫的生意都相當不錯,如果你現在向一筆畫室訂一張畫像,可得等三個月後才能拿得到圖呢!

生意雖好,但是畫師們大多不看好肖像畫這一行。過去畫師不可以向人「招生意」,因為只有在親人過世的時候,人們才會走入畫室。有的晚輩想替父母畫像,還會招來父母「我人都還沒『翹』,替我畫什麼像」的責罵。現代人觀念已經改變,許多年輕的情侶會請畫師替他們的情人畫像,當做「愛」的禮物;也有人年年來找畫師畫上一張肖像以為留念。

現在一張畫像黑白大約是三千五,彩色要五千,特別困難處理的再加二分之一的價錢。以一個月大約十五張算來,畫師的收入算是中上。然而對於這樣需要整天站立提著手臂,對著一張照片相看不生厭的工作,現代的年輕人大多「屈」不住。這也是何以老畫室的生意雖然都應接不暇,但是畫師們卻擔心著後繼無人。

六枝筆畫眼睛

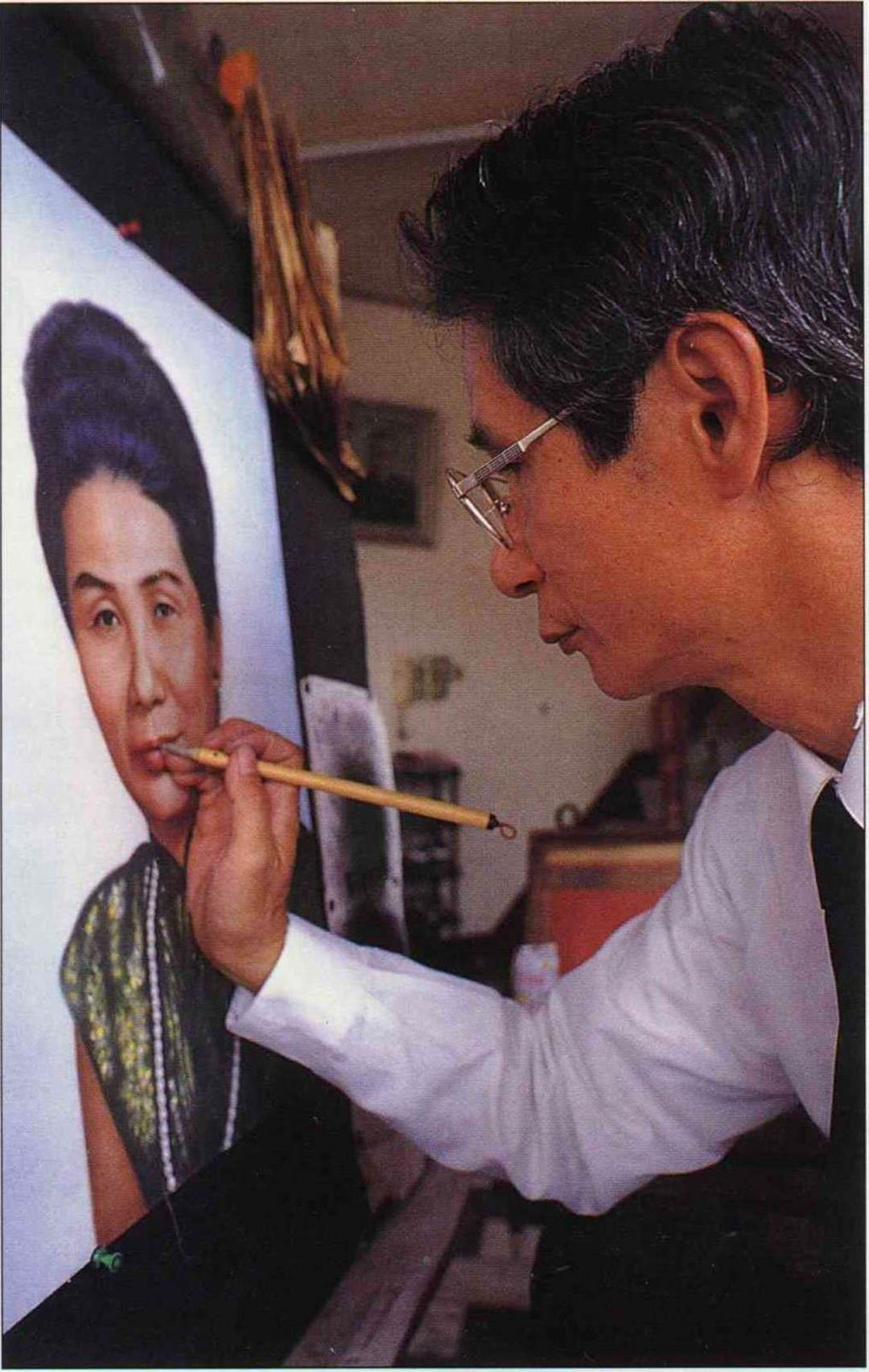

民間肖像畫目前大多是父子相傳,雖然沒有一定畫法,然而畫師們大多從「眼睛」開始畫,稱為「開眼」。

這一天,畫師張振祥為我們示範眼睛的畫法。兩坪大、開放式的畫室裡,牆上掛著費雯麗、艾森豪等名人的畫像作為廣告,尤其是張大千的畫像,那白髯髯的鬍子,一根根都看得清楚,彷彿正在飄動。張連地和兒子張振祥、女兒張秋霞各在畫架前聚精會神的作畫,無視於熙來攘往的路人和喧囂的車聲。

畫箱裡,四、五十支畫筆,一盒碳精粉,幾團棉絮。張振祥先用筆毛未鬆開的筆畫出眼珠的輪廓,接著用另一枝筆毛稍微鬆開的筆將碳精粉推展開來,畫出眼瞼的深度。然後用鴨嘴筆夾住橡皮擦的「擦仔筆」按著肌理畫出魚尾紋。每當畫紙上有些灰塵時,張振祥就用一枝完全鬆散的大筆,飛快的將灰塵掃除,然後繼續作畫。

很快地,一隻顧盼有神的眼睛幾分鐘內便躍然紙上。接著畫師又用整枝筆都上過膠的硬筆畫出一根根的眉毛,再用軟筆柔化眉毛的線條。算一算,這樣一隻眼睛,畫師就用了六枝畫筆。

「這是工作習慣,不過眼神若是有像,感覺這張圖就有神了,」台南的九十三歲老畫師黃靜山覺得,畫像要畫到我走到這邊,畫中人在看我;我走到那邊,畫中人還是在看我,那才是一張傳神的畫像。

黃靜山是台灣有名的老畫師,教過的學生有好幾百人,正確的數字黃靜山也記不起來了。在他筆下完成的畫像也有上萬張,像是從前台南富甲一方的布商、台南擔仔麵的創始人,還有百年歷史的長榮中學裡,多位外籍校長的畫像都是出自他的巧手。

沒一個近視

不過每一雙不同的眼睛,像是魚尾紋的深淺、眉毛的濃疏,用的畫筆可都不一定。黃靜山的兒子黃俊樺隨意拿起一枝筆就畫出好幾個不同典型的眼睛:眼皮較凸的是「船肚眼」,一樣突起而眼角稍長的則是「弓形眼」;兩邊長長的是「葉子眼」;圓形眼加魚尾紋則是「金魚眼」。黃俊樺覺得看人看多了,畫師們大多可以從人的面相,看出一個人的個性。看來,畫師要是轉行當看相的算命師,應該也能略窺天機。

走訪南北幾位畫師,最令人疑惑的是,從九十三歲的黃靜山、七十三歲的張連地,到第二代的張振祥、張秋霞、黃俊樺,沒有一個人戴眼鏡。黃靜山目前已經退休,將畫室交給兒子,自己專心做純藝術創作,九十三歲的他依然精神抖擻、眼力完好,趕著為明年的個展作畫,完成自己多年宿願。七十三歲的張連地說:「我們的眼睛比別人多用十幾倍,但是我現在讀報,還不需要眼鏡。」

祕訣是什麼?張秋霞笑著說:「眼睛是越用才會越好,但是你沒有聽電視在說,看上幾十分鐘就要休息一下,休息是很重要的!」因此每當畫上一個小時左右,張連地就會放下畫筆,到附近走走;而張秋霞就會看看遠方對街裡發生些什麼事。中午的時候,張連地還會攤開折疊椅,在窄小的畫室中小寐片刻。

一張畫像,一個故事

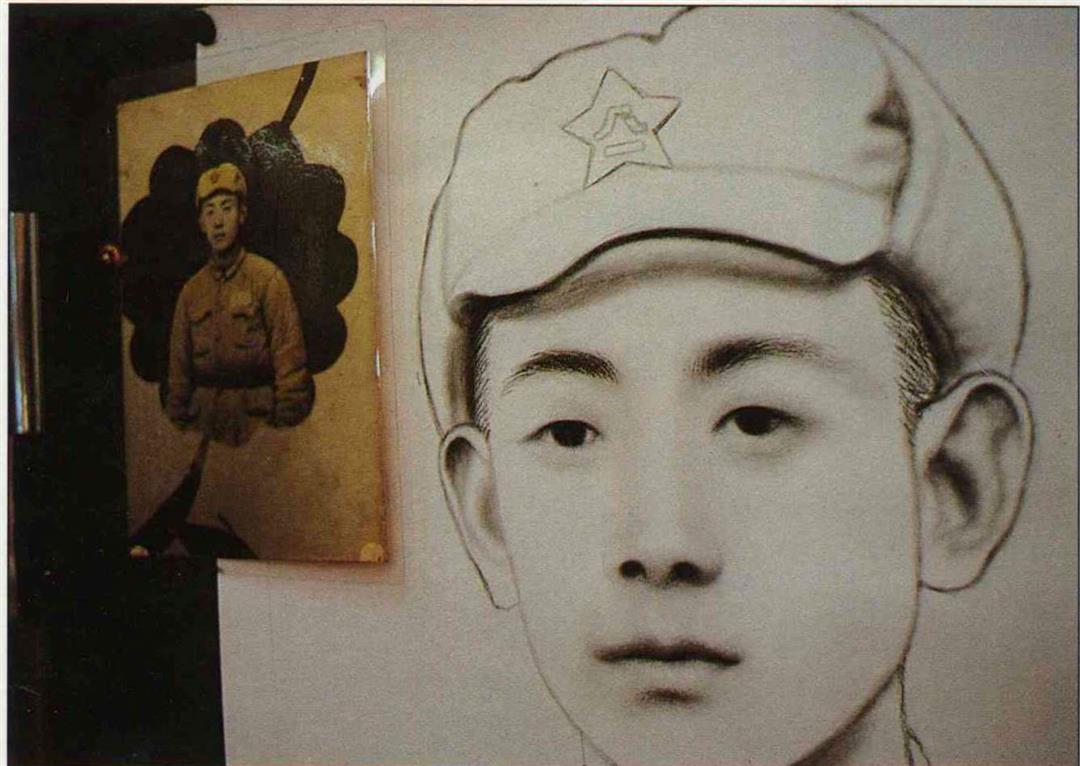

畫架上一張新畫的圖完成一半,一位鄰居經過,忍不住問張振祥:「你們怎麼在畫共產黨?還是八路軍哪!」原來這是一位老兵十多歲時,加入八路軍的照片。

「外省人由於當初來的倉促,照片對他們來說更加珍貴,來找我們畫像的也很多,」張秋霞解釋。尤其在大陸開放探親以後,許多探親返台的外省老一輩更成為畫師們的主要顧客。畫師范遠標記得,開放探親沒多久,一位北方口音的老鄉捧著一堆碎磁片來找他,兩人拼圖組合了一番,原來是這位老先生母親的「磁片照」。老先生的家庭是當年的大戶人家,戰亂中,他跟著政府逃到台灣。而留在大陸的家人在被批鬥之際,一切照片大多自己燒掉了,唯有這張磁片照埋在土裡,倖留下來。

還有一位老先生,帶著他們夫妻的照片,以及在大陸散居的三個兄妹的照片,和已經過世的父母像前來,請畫師幫他們這一家人,畫出一張從來都不曾有過的「團圓照」。這每一筆生意,經常就隱含著一個個大時代裡的小故事。

p.44

開台祖、太祖、高祖、曾祖,一張張古老的祖宗畫像,藏在木盒中,默默地訴說著台南石家的光輝歷史。

p.45

透過一張容貌相似的祖宗畫像,後代子孫更能具體的明白,自己是祖先生命的延續。

p.46

「阮的祖公曾經被封到二品官呢!」站在開台祖畫像旁,石允忠驕傲地說著。

p.47

將先人的頭像,直接剪貼在印刷好的畫像上叫「貼頭仔」。這種偷懶畫師製作、價位低廉的祖宗畫像,往往時日一久,祖先的人頭就會忽然掉了下來。

p.48

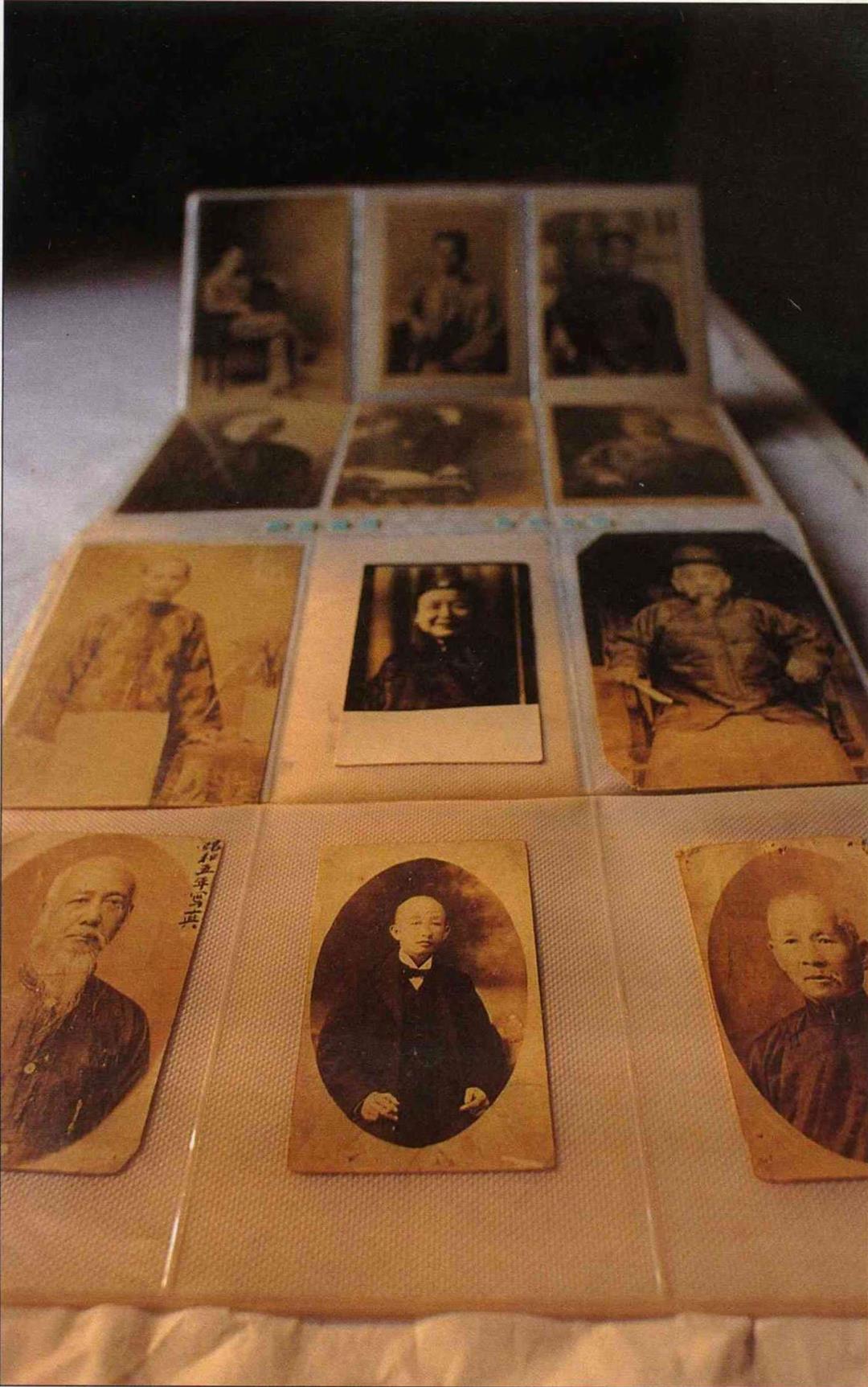

一張張泛黃的照片,一個個知名的人物,都曾由老畫師黃靜山為他們留下畫像。

p.49

位在台北圓環的老字號「一筆畫室」,一門三傑,皆是祖宗畫的好手。左起為父親張連地、女兒張秋霞、兒子張振祥。

p.50

尖頭、平頭、硬筆、軟筆,一只小畫箱,數怐K的畫筆,磨盡畫師的青春歲月,留下永恆思念的畫像。

p.51

畫師黃俊樺心無旁騖地用油畫顏料在絹布上作畫,不論是炭精、粉彩或是油畫,都畫得和照片一樣真。

p.52

七十多歲的老鄉,拿著這張珍藏多年的老照片,請畫師為他尋回逝去的的青春。

「阮的祖公曾經被封到二品官呢!」站在開台祖畫像旁,石允忠驕傲地說著。(卜華志)

將先人的頭像,直接剪貼在印刷好的畫像上叫「貼頭仔」。這種偷懶畫師製作、價位低廉的祖宗畫像,往往時日一久,祖先的人頭就會忽然掉了下來。(卜華志)

一張張泛黃的照片,一個個知名的人物,都曾由老畫師黃靜山為他們留下畫像。(卜華志)

位在台北圓環的老字號「一筆畫室」,一門三傑,皆是祖宗畫的好手。左起為父親張連地、女兒張秋霞、兒子張振祥。(卜華志)

尖頭、平頭、硬筆、軟筆,一隻小畫箱,數十枝的畫筆,磨盡畫師的青春歲月,留下永恆思念的畫像。(卜華志)

畫師黃俊樺心無旁騖地用油畫顏料在絹布上作畫,不論是炭精、粉彩或是油畫,都畫得和照片一樣真。(卜華志)

七十多歲的老鄉,拿著這張珍藏多年的老照片,請畫師為他尋回逝去的的青春。(卜華志)