隨著休閒風潮興盛,沈寂已久的戶外活動良伴──單車再度獲得眾人青睞,曾是許多人代步工具的單車,是否有可能進而重返街頭,單車族可能因此在城市裡翻身嗎?

今年初美國「商業周刊」亞洲版,選出一九九八年怳j最佳新上市商品,台灣巨大機械工業公司所生產、市價八萬元的捷安特一體成型碳纖維賽車,和保時捷新改款的跑車、英特爾新推出的奔騰二代中央處理器等熱門商品同時名列榜上。台灣自行車業界再度證明,「自行車王國」的美譽不是浪得虛名。

自家人不支持自家車

台灣早在民國六十九年即取代日本成為全世界最重要的自行車供應中心,成車產量佔全球市場八到九個百分點。

台灣自行車產品質量俱佳,不過在本地顯然不受重視。多次出國單車旅行的陳守忠說,許多外國的單車族來到台灣,都很訝異台灣路上的單車沒有想像中多,台灣人騎的車也沒有想像中好。國內「單車喜客」自行車人文精品店店員蔡志豐指出,許多外國朋友久聞台灣是「自行車王國」,來到台灣會順便帶輛「便宜」的高級自行車回國,對於單車的購買能力和意願都高過台灣本地人。

巨大公司發言人許立忠指出,巨大的產品有九成都是外銷,而且單價八千到二萬的車子銷路最好,反觀國內的市場接受度卻始終停留在三、四千元。若以車輛擁有率來比較,歐美平均一到一•三個人擁有一輛自行車,台灣則是每六個人才擁有一輛。

在台北街頭上,偶爾才看得到單車族孤伶伶的身影,許多還都是踩著老舊「鐵馬」的老人家。台北市交通管制工程處所做的研究指出,民國六十年代以後,腳踏車交通量所佔比例逐漸下降,快速成長的機動車輛一波波湧進有限的道路空間,連管理當局都忽略了單車族的存在,腳踏車使用旅次的調查也沒人做,都市道路設施早已不適合他們生存。

城市已死

從快慢車道上分一些面積,也就是設一單車專用道給單車族,也許是個辦法。但汽機車交通流量鉅大,路邊違規停車情形嚴重,再加上公車停靠頻繁,似乎難有自行車插足的空間。

捷安特體育基金會執行長何麗卿認為,無動力的單車與具有機動力、速度較快的機車共用車道非常危險,反而較適合與行人共用空間。但這樣的想法被認為會對行人造成威脅,若真要執行也可預見重重困難──人行道上停滿機車,商家攤販的貨物阻道,連行人都舉步維艱,何況是有兩個輪子的單車。

曾到大陸騎遊的胡榮華說,在大陸有一句交通標語「各行其道」,說得簡潔有力又切中要點,可惜在台灣卻幾乎不可能實現。單騎走遍世界各國的陳守忠不禁發出微弱呼聲:「單車族也有路權!」他曾在國外看過單車族群走上街頭,在單車四周掛上一個與汽車一樣大的方盒子,藉此突顯單車族的用路權。

基於這樣的思考,台北市政府曾倣效國外,在綠樹成蔭的敦化北路上,開闢了一條中央分隔島上的單車專用道。但是敦化北路的怞r路口寬廣,引導標示卻不夠,整條單車道被分割成數段,無法提供安全的騎乘空間,導致使用率偏低,後來形同虛設,證明了在城市規劃自行車道的困難。

單車勿入

何麗卿記得大約十多年前,小朋友很流行騎越野單車,後來因為在馬路上彈來跳去,就被下令禁止,一直到現在,仍有學校以安全為由禁止學生騎單車上學。馬路巷道當然不是遊戲的場所,不過許多大型公園綠地,例如台北市的國父紀念館、大安森林公園等,因擔心影響行人的安全,也禁止單車進入。

何麗卿認為:「就是因為沒有適當的規劃,人車共處一個空間,才會有發生危險的疑慮。」看過無數國家自行車專用道的胡榮華不禁嘆道:「台灣的城市已死。」

城市裡無處騎車,於是許多人將眼光放在郊外,將單車架在汽車尾端或車頂,「四輪加兩輪」地走向戶外。不過這種行為目前仍屬違法,有可能依「道路交通管理處罰條例」第怳貍峚十八條,因變更或調換汽車基本配備等異動,未申報登記及申請臨時檢驗,而被科處罰款;或因車輛高度與寬度超過二.五公尺而違反「道路交通安全規則」。不過,若是在規定的高度和寬度內,駕駛人想要申請檢驗,目前也沒有明確的檢驗標準可供依循。

若是不自己搭載單車,改乘大眾運輸工具,同樣會遭受層層限制。中興大學法商學院單車社社長張鴻鵬和許多大學同好,常在帶單車搭火車時被擋駕,原因是行李太大、必須托運。「可是他們處理托運貨物又不小心輕放,」捨不得愛車被粗率對待的張鴻鵬和北區幾所大學單車社車友正在苦思解決的辦法。

被遺忘的過去

雖然台灣人的物質生活水準提高了,不過就像街頭上漸漸消失的腳踏車,人們的失落感也逐漸加深。目前在許多普遍被認為生活水準高的歐美國家,單車仍是重要的交通工具,單車的價值並未因時代的進步而被忽略。荷蘭阿姆斯特丹的街道上、運河邊,一早就有成千的老式單車穿梭;在哈佛大學、麻省理工學院等名校聚集、人文薈萃的美國波士頓地區,沿著查理士河畔,也常有單車騎士悠閒地騎遊。

也熱愛單車活動的文化大學景觀學系主任郭瓊瑩參與過城鄉改造、環境綠美化、環保公園等多種公共設施設計,她說,國外相當提倡綠色運輸,尤其結合藍帶(水濱)和綠帶(樹木),把行人步道和單車專用道一起規劃進去,是很自然的事。

「無污染、節省能源、對自然界影響很小的單車是走向自然、體驗自然的絕佳工具,」郭瓊瑩說。即便是在市區裡當作交通工具使用,單車族也不需要社會付出太大的成本支持。單車可以在狹窄的道路上行駛,所佔的空間不大,連停車場地的面積都比機動車輛小很多,若是與昂貴的地鐵捷運相較,所需的社會成本更是不成比例。

「台北人趕時髦成性,多麼拉風的汽車都買,多麼昂貴的地下鐵都捨得建,但要把歐日頂時興的腳踏車街景在台北再現,卻沒那麼容易,」本身也是單車族的台北市交通局長賀陳旦惋惜地說。

綠蔭伴我行

由於便捷、容易操作,單車至今仍是歐洲人休閒代步的良伴,想學習歐洲人悠閒的生活步調,不妨看看單車逐漸為汽機車取代所帶來的結果,可能會有所領悟。環保署去年統計空氣污染總量,台北市百分之九十九的一氧化碳、百分之六怳說D三的碳氫化物和百分之九怳酊煽嵼韙う咧茼蛢劓呇穫V源,將近空氣污染物排放總量的九成。

為了找回單車人口,環保署去年起以「空氣污染防治基金」有計劃地補助地方政府規劃設置單車專用道,以鼓勵大眾多利用無污染的單車做為代步工具。經過地方政府提案,環保署已通過補助台北市、嘉義市、台南市和宜蘭縣等地方政府規劃興建共約怳誘膘蔽熙璅拳M用道。其中宜蘭縣由羅東運動公園到宜蘭運動公園全長八公里的單車道已完工啟用,包括蘭陽女中等當地四所高中已有學生利用其通學。

除了四條單車道,環保署也積極將許多廢棄鐵道和周圍的台糖土地,規劃成綠蔭車道,期許未來將點和點連繫起來,最後將全台單車道聯結成一片路網。

捲土重來的好時機

單車族要捲土重來,恰好周休二日開始上路,台北市的捷運工程也即將完工,「正是很好的時機,」許立忠說。

曾到日本考察的許立忠發現,日本許多上班族和學生利用電車通勤、通學,不過由於捷運站無法到達每個人家門口,因此許多人便利用輕巧的單車接駁。未來,捷運也將成為台北市民一項重要交通工具,因此台北市交通局有意推廣單車成為接駁工具。獲得環保署空污費補助的台北市,已規劃出由木柵捷運站出發,沿著景美溪高灘地,到達政治大學生活圈的單車專用道,初步以休閒遊憩功能為主,以日常通勤為輔。

除此之外,台北市交通局也獲捷安特捐贈一千輛特別設計的公共自行車,將放置於捷運站、國小、公園等地,供民眾自行取用,藉此拋磚引玉,吸引市民重新踩上踏板。台北市政府預計五月中旬先以五百輛做實驗,邊行邊研擬周全的管理措施。

雖然顧慮甚多,不過凡事起頭難,有了政府的參與,自由車協會副秘書長黃金宏指出,在經費、徵收土地和規劃方面,都能比較順利且大規模地進行。至此,單車族看到了一絲希望,或許我們可以期待不久的將來,台灣的單車文化復興,不再只是產業界眼中的「自行車王國」。

p.57

台灣的自行車工業享譽國際,三月底在台北舉行的自行車展,吸引各國買家前來參觀採購。

p.58

台灣單車族日漸消失,偶爾在街頭瞥見單車客的身影,多是中小學生或上了年紀的老年人。

p.59

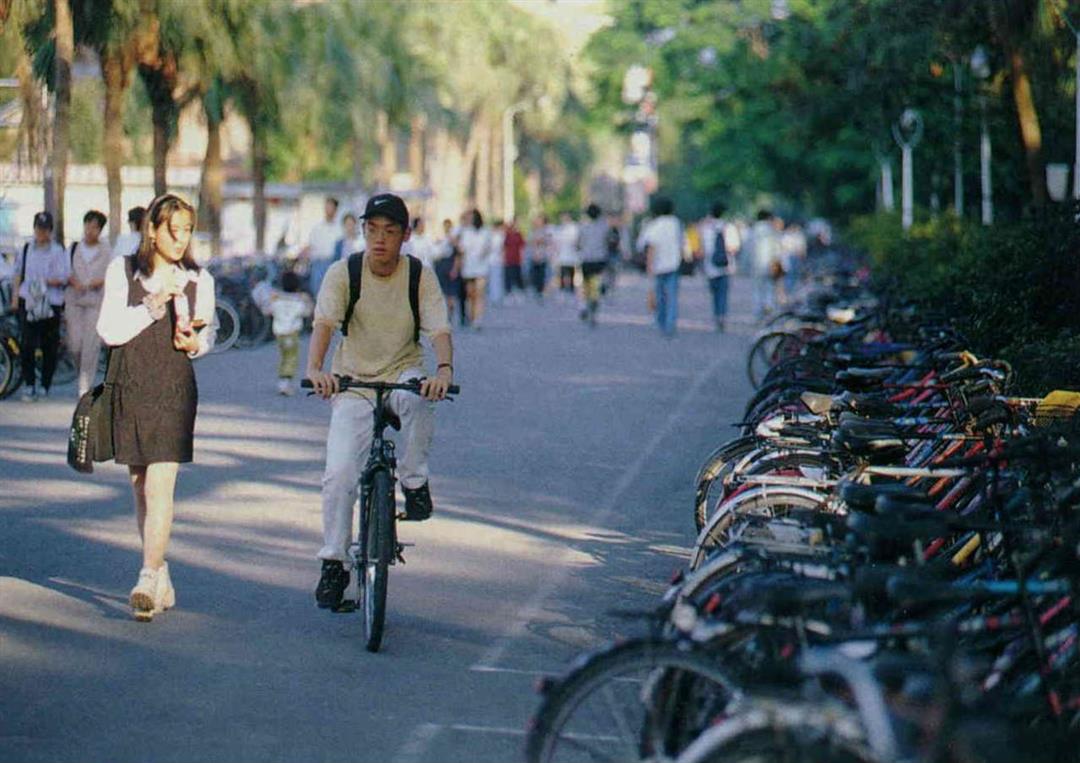

沒有汽機車的喧嚷,單車和行人擦身而過,大學校園已成為單車族在城市中的少數幾塊淨土。

p.60

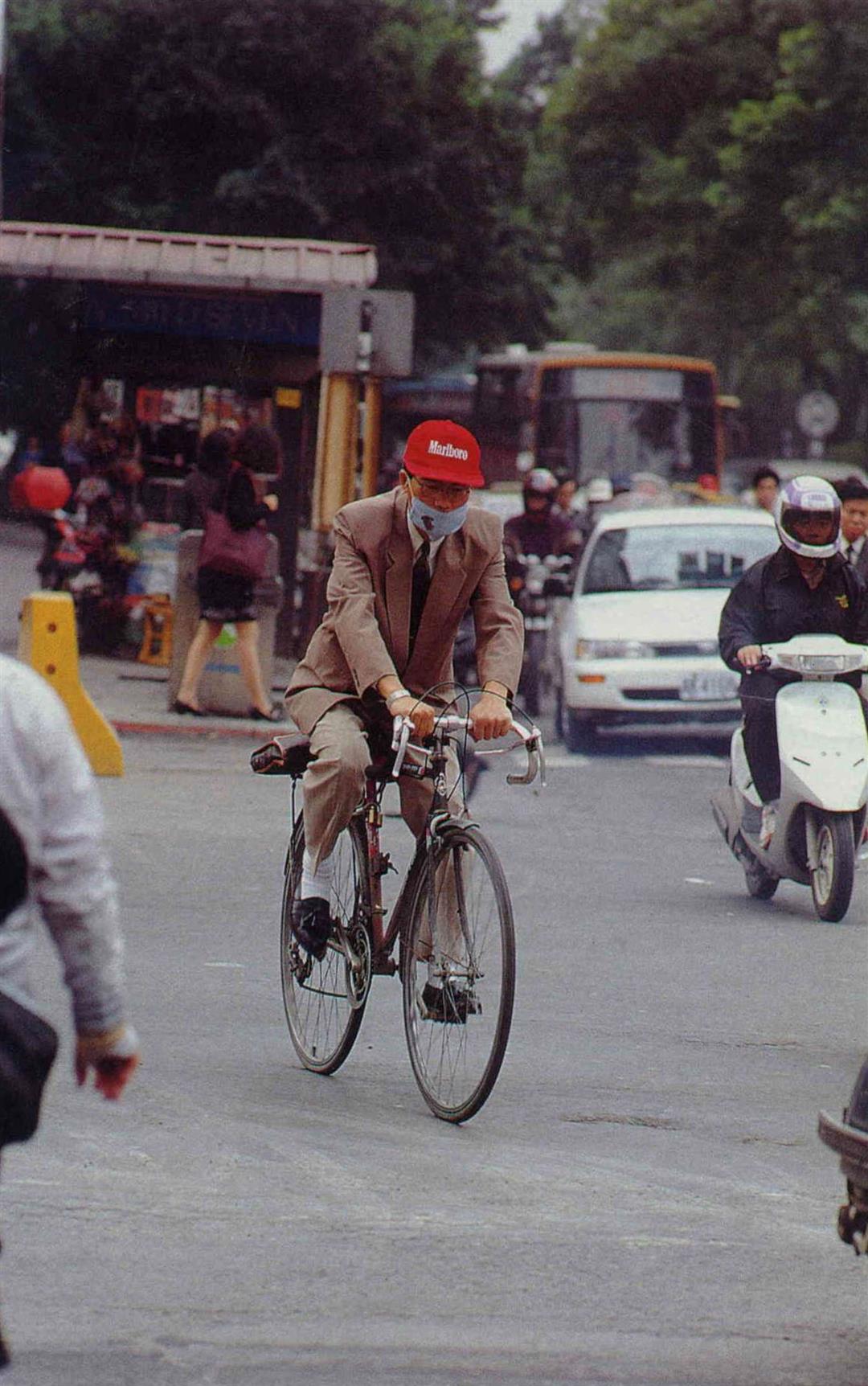

污濁的空氣,壅塞的車陣,都市的單車上班族成了稀有動物,何時才能脫離這種險境?

沒有汽機車的喧嚷,單車和行人擦身而過,大學校園已成為單車族在城市中的少數幾塊淨土。

汙濁的空氣,壅塞的車陣,都市的單車上班族成了稀有動物,何時才能脫離這種險境?