「香港人的成功,絕非只是西方觀念裡『英國人的管治加上中國人的勤奮、努力』,而是因為香港人有縫就鑽,」劉細良說,這是香港人的精明之處,而且香港人至今還在蛻變,半導體業的成長,就是一個例子。

從未想過港人需要?

眾聲喧譁中回望香港,一路走來的歷程,正是一連串歷史的偶然與必然。

香港開埠時,正是英國維多利亞帝國最鼎盛之時,工業革命後,英國生產力大大提高,需更多殖民地來提供生產原料,及承受英國本地的工業產品。地大物博的中國被英國看中,租借香港正是要利用香港作為貿易基地,擴大和中國通商的機會。

香港大學建築系學者龍炳頤在其著作中指出,從香港開埠以來迄七○年代,英國人從未計畫過要將香港發展成「文化之邦」,也就是說,很少想到香港人真正的需要是什麼。

「早年來香港的英國人都是年輕人,他們文化知識低、市儈,只想在最短時間內賺取最大利益,」約翰•溫納所著《一百年前香港》寫著:他們保守、平凡,無文學、科學、藝術上的創造才能,是在英國不得志的中產階級,抱著不是發達,就是破產的決心來到香港。在這樣的結構下,早期的殖民地政府治理香港,商業及軍事目的重於一切,當然不可能談到人與人之間的平等對待。

從香港如今房屋住宅的分佈,還可看到這種早期「殖民」不平衡的狀況。

昔日華人的住宅,多擠迫於荷里活道及太平街之間,多數是密不通風的小盒子,除了向街的一面,沒有通風和透光的地方

。屋與屋外之間沒有空隙,沒有天井,道路狹窄的如羊腸小徑。而作為港島中心的中環及寬闊的半山區,則是洋人專用的商業居住區。

英國人查得•威克在一八八二年所做的《香港衛生情況報告》指出,當時香港成年人的平均壽命為四十三歲,而一八四○年代,英國成年人的平均壽命已達五十五歲。華人的衛生及住房情況不佳,還因此染過大規模的瘟疫。

一九六六年,由於天星小輪的加價事件,香港爆發了大規模的「反英暴動」事件,工人們罷工,走上街頭示威,與警察發生流血衝突,軍裝警員甚至開槍鎮壓。最後,情況演變到工人跟文革期間的共產黨掛勾,此行動持續到了六七年。

這是香港殖民史上最動亂的一頁,行動的成因看似因勞資糾紛,實際上是香港人對殖民政府長久累積的不平等待遇,如苛刻的工作條件、日漸嚴重的貧富不均等問題的總爆發。

如今在香港歷史書上常看到的,工人們在港督府上貼滿大字報,街上橫列鋼索鐵馬、警民對峙的照片,隱然可想見當年激烈的狀況。但是這段歷史在香港人的心目中,卻是一段模糊的記憶,「事件的有些關鍵還不清楚,大家也不大願意回顧,」劉細良說。反英暴動,英國人不願說它可以理解,但如今「連中共都不大說它,就很難明白原因了,」劉細良說,難道這中間尚有難言之隱?

城市當代舞團的鄺為立經常到大陸訪問,對歷史有興趣的他,曾仔細地詢問過當年到香港參加反英暴動的老共產黨員事件經過。一位老共青團員告訴他,他同團的老大給香港警察抓了,大家曾彙報過上級,但共產黨卻未積極營救;另一位老哥參與完行動後回大陸,卻莫名其妙地失蹤。

「當時『中』英之或許有協議,一起遏止香港人的暴動,連帶地,連當時大陸來港的共產黨員也受影響?」他懷疑。

引用這一段當事人的口述歷史,鄺為立想說的,是許多香港人心中強烈的感覺:「香港人從未掌握過自己的命運,不是嗎?」他說。

誰是香港人?

六七年的反英暴動使得港府正視香港人的需求,從七○年代開始,香港在城市建設、教育規畫上都有「比較為殖民地人民的規畫,」劉細良形容。例如一九七三年港府為大多數不通英文的中國人,制訂「法定語文條例」,正式承認中英文同為合法的官方語言。

七八年以後,大陸的改革開放政策,香港的資金、人才直接進入大陸,作為一個「封閉大國」周遭最靠近的城市,「是大國向外看的眼睛跟轉運站,」台灣文化評論者南方朔說,香港的繁榮在預期中,八二年開始,中英談判決定這隻會生金蛋的「小龍」回歸中國大陸。

殖民地經驗對香港的影響,究竟是什麼?八○年代之後,香港的文學作品、電影裡經常描述一種對「自我身份認同」的迷惘,例如源自金庸《笑傲江湖》原著改編的徐克電影《東方不敗》中,能力戰西班牙跟日本戰艦、武功高強的「東方不敗」,卻以「非男非女」的形象出現,當他在浪人營裡,高唱「真我假我」之餘,當別人問他到底是誰時,他竟說「我是誰,我自己也很想知道!」

「香港人相對於外國人來說,當然是中國人,但相對於來自內地或台灣的中國人來說,又好像帶一些外國的影響……,他可能會說一些英文或普通話,但那到底不是自小熟習的,他最熟悉的粵語,卻不方便使用於書寫;他念書時背誦古文,到社會工作卻得熟悉商業信札的格式、廣告文字的諧趣與簡略 ,」經常思考香港人身分的作家梁秉鈞在一篇文章曾這樣剖析。

「如果英國是我們的父親,而中國是母親,我們是誰?用『中西交匯』是否能解釋,究竟香港是什麼?我們在文化上又建立了什麼?」香港藝術中心展覽總監何慶基在「香港六十年代」展覽的引介裡如此詢問。

香港人在語言、身分的混雜狀態,跟殖民地的經驗息息相關。

港府在教育、統治上採取一些策略,例如刻意不教中國歷史、文化及公民教育的課程,法律、官方文書一律採用英文,刻意扶植的英文政策等,是使這種複雜認同形成的主因。

當代舞團總經理鄺為立曾排過一場戲,描述在英式教育下長大的香港人,從小被要求講「英國人也不大說的牛津腔英文」,早餐吃的是奶油、餐包,但卻加了廣式通粉;戲裡頭,講英文的人站在高高的講堂上,講廣東話的人總在台下。他說,這就是所謂的「殖民影響」。

一直到現在,香港人對於英語的使用,都還有一種難解的情結。

香港電影《父子情》裡描述的,六○年代的第一代移民因為英文不好而升遷受阻,他們要求子女上英校、講比他們流利的英文,以利於就業。如今這樣的情結看似較淡薄,雖然政府來往的公文早已雙語並行,但「大家總認為用英文寫公文,事情會辦得比較快,」港府一位官員說。

去年底,港府發佈命令自九八年九月起,香港中小學每週須增加普通話課程。這為因應回歸的必要措施,卻引起港人質疑,許多人擔心,如此會讓孩子功課負擔過大、英文程度下降。

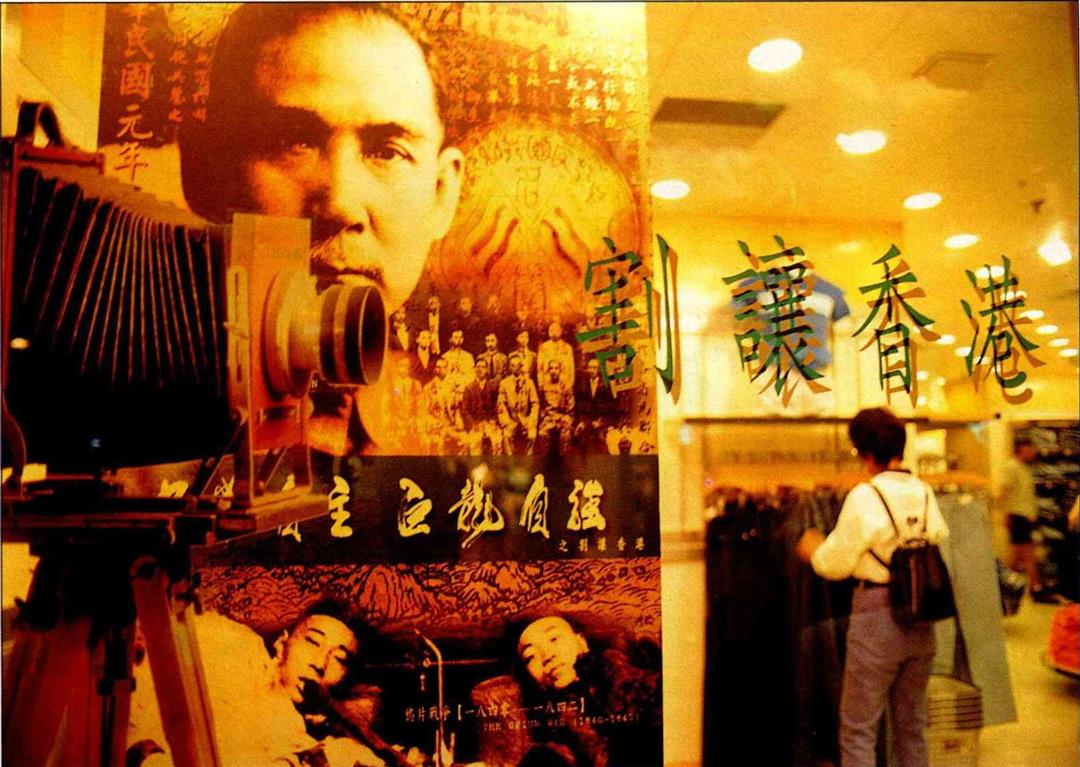

鴉片戰爭、虎門燒煙、國父孫中山先生、烈士秋瑾、黃花崗七十二烈士,歷史人物、事件,在九七年的香港,全成商品的賣點。(邱瑞金)