兒玉希望門下

悲憫的天性加上文學薰陶,更驅策林之助將關懷社會弱勢的情感,轉化為筆下世界。1935年的《餘暉》,他選擇平日不被人注意的狹窄巷道及老舊住屋,以灰暗色系,描繪庶民清貧生活。他還在校慶的裝扮大會上,和同學穿戴成乞丐,意在諷刺上流社會欺壓平民百姓,一味追求金錢的醜態。

在帝國美術學校就讀期間,他的畫作大多取材自生活中熟悉的場景。1937年的《新宿所見》,作畫地「中村屋」是當時新宿的知名餐館,由於樓層較高,可從二樓俯視新宿街景;隔年的《黃昏》,日式住家中庭是他租屋處的鄰居,此作曾入選第二屆新興美術院展。

1939年畢業後,透過友人陳永森引薦,林之助拜入日本畫家兒玉希望(Kodama Kibou, 1898-1969)門下。兒玉畫塾雖屬私人繪畫研究機構,由於門生都以成為專業畫家為目標,一切講求自動自發,自我鞭策得相當嚴格。

林之助甫入畫塾,便以《米店》一作,入選第26屆日本書院展,並被一家知名餐廳「畫敘園」以150日圓價格典藏,等於當時日本教員半年的薪資。同年另一幅作品「小閑」則入選第4屆兒玉畫塾獎。雖然這兩件作品均承襲在美術學校時的生活主題,但在人物描繪上,外型掌握更精確,線條使用更簡潔。

1940年春季,林之助返台度假時,母親巧扮月下老人,相親當天,還特地為男女主角安排了一場西洋棋雅聚。當時23歲的林之助與夫人王彩珠一見鍾情,定下婚約。

回想半世紀前的那盤相親棋局,王彩珠表示:「從少女時代便對畫家相當崇拜,並且憧憬著藝術家多采多姿的創作和生活,雖然新婚赴日後,兒玉師母曾警告我,做藝術家的太太要有忍耐和受苦的決心,但由於他體貼、樂觀,感覺自己一直生活在他的呵護之下。」

訂婚後,林之助返回東京,更覺往後成家立業責任重大,決心向日本中央畫壇的權威挑戰,參加「新文部省美術展覽會」(簡稱「新文展」)。由於1940年正值日本天皇制實施2600年,當年的新文展因此冠上「紀元2600年奉祝展」名稱,並擴大舉辦。

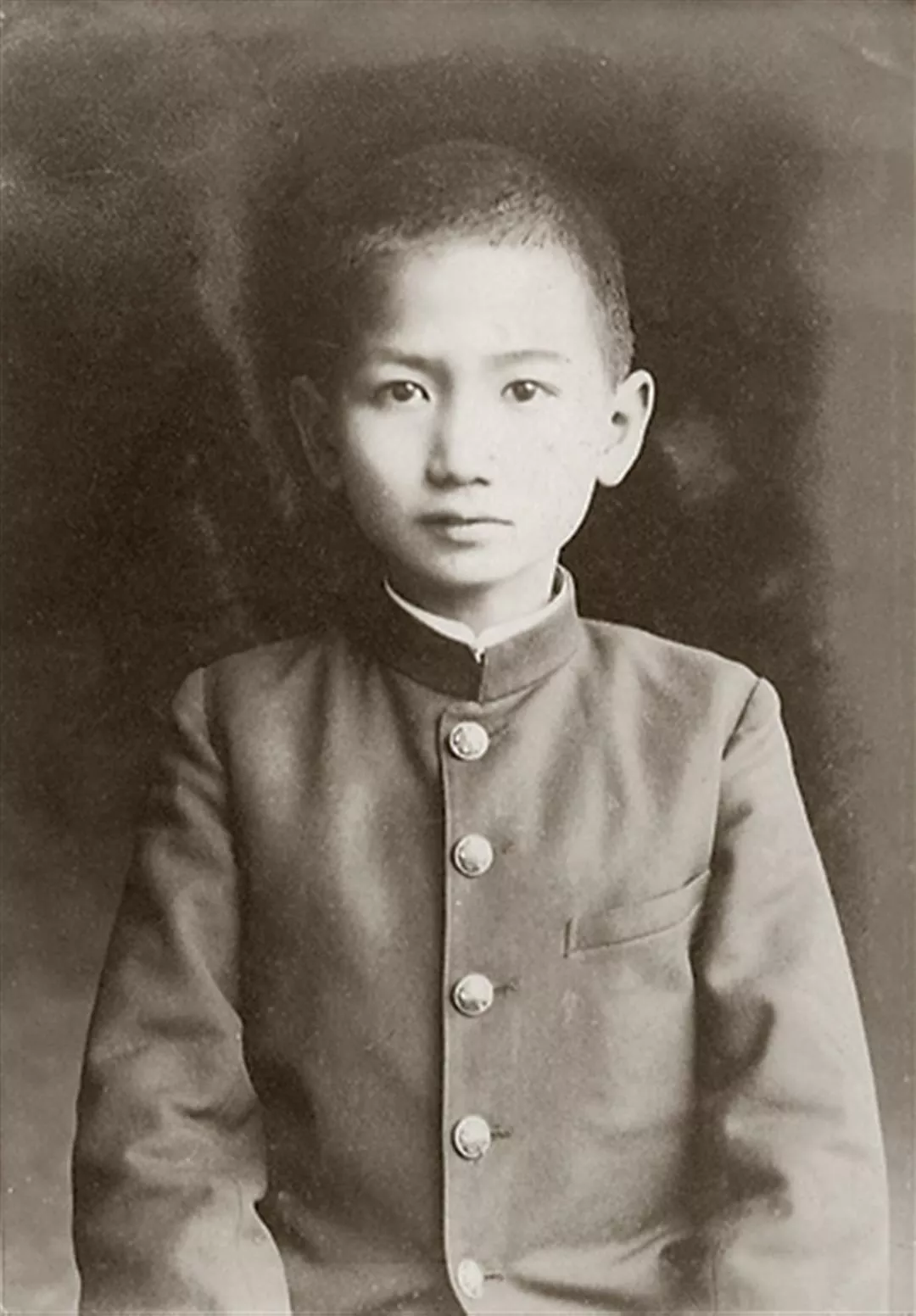

生於富貴之家的林之助,12歲時就被一心想培育他當醫生的父親送到日本東京讀書。