這不是孫悟空七十二變,而是現代人的「變髮守則」。紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫,只要你敢現,要什麼髮色,就有什麼髮色。

近來,李真真在與朋友聚會時赫然發現,幾個月不見的好友夫婦頭髮竟變成了咖啡色,在軍中服務的先生還只變了幾撮,細問之後才恍然大悟,原來是太太染髮剩下的染膏,順便幫先生也染一點。

老少咸宜、全民變髮

美髮業的從業人員是引導髮型流行的帶頭人,在他們頭上,更可以看見時下最新潮的人們如何「變髮」。

以台北東區的「無名髮」為例,全店從設計師到小妹,二十幾個人沒有一個不染頭髮,老闆古源溪甚至連嘴上的鬍子都染了色。

打開電視機,螢幕中從主持人、歌星到各台新聞主播,一頭頭的橘色、金色、銀色、咖啡色、紫色、粉紅色……,個個誇張搶眼。

有「流行天后、百變女王」稱號的歌星鄭秀文,據說是香港首開染髮風氣之先的藝人。去年來台灣發展,染髮依然是鄭秀文造型上的一大特色。「她幾乎沒有用過原來的髮色見人,」她的宣傳高素雲說。

趕時髦不是女性的專利。在MTV音樂電視台擔任行銷經理的周易,染了一頭「乾稻草色」的黃髮。他表示,半年多前還在一家電台時,第一次染髮,那時染髮並不普遍,大家覺得他好像「外國人」,現在電視台染髮是稀鬆平常的事,「公司裡一半左右的人都染頭髮,上螢幕的更是幾乎個個都染,」他說。

業者帶頭示範,加上媒體的推波助瀾,染髮風潮這回來勢洶洶,從影歌星、上班族、學生到家庭主婦;從十幾歲到五、六十歲都勇於嘗試。染髮忽然之間彷彿成為「老少咸宜」的「全民運動」了。

「客人不分性別、不分年齡層,都能接受染髮,」依照古源溪的估算,店裡的顧客染髮比例高達百分之七十到八十。近一年光是染髮的收入,就佔全公司營業額的三分之一。

「染髮是個很大的市場,」進口德國美髮用品的肯達是機會公司指出,染髮的消費週期比剪燙髮短,大約每隔一、二個月,頭髮長了就得補染,否則頭頂上會出現兩截不同的髮色,不如剪髮、燙髮維持的時間久。

不信人間有白頭

染髮已成了時下最時髦的標記,但染髮可不是現代人的創新發明。舞蹈家林秀偉表示,古代非洲人就以泥土在頭髮、臉上上色,將自己裝扮成蜥蜴、老鷹模樣,目的是效法牠們勇猛的精神。

根據文獻記載,在埃及豔后時代,愛美的人們也以泥土、植物、花朵的色素來染頭髮。

至於中國雖然沒有將頭髮染成五顏六色的記錄,但在看不得「早生華髮」的心情下,為了藏起一向被視為憂愁、焦慮心情象徵「未老先衰」的白頭髮,古人也會以食補來恢復髮色,像黑芝麻、何首烏、黑豆,都有黑髮的功能。

清朝《通天秘書》中也記載有白髮染黑的藥方:蝌蚪、黑桑椹各半斤,裝入瓶內密封,等百日化泥後,拿來塗鬚髮,可以「永黑如漆」,或者將桐葉及子搗碎,放在甑裡蒸煮,用新布絞汁,絞出來的汁液拿來洗頭可以使白髮變黑。

唐朝孫思邈所著的《千金要方》中也記載,用醋煮黑大豆,煎稠的湯汁可以將髮染黑。

至於工作、生活壓力越來越大的現代人,三十出頭就雙鬢染星的人越來越多,當然也想盡一切辦法,要恢復青春的髮色。於是各式植物性或金屬性染劑應運而生,但持久性和色澤都不盡理想,含金屬性的染劑甚至造成頭髮斷裂的問題。

拜科技進步之賜,約在六十年前西德開發出合成有機染劑,至此,染髮成了方便又輕而易舉的事。不僅「少年白」可以回春,許多老先生、老太太也定期染髮。

至於這兩年人們一窩蜂將黑髮染黃、染紅的染髮風,倒和過去白髮染黑的「必要」、「不得已」想法大不相同;如今是「趨勢!」知名髮型美容學院負責人陳江城說,服裝、飾品、化妝的色調都在不停的改變,髮色當然也不能一成不變。

古源溪認為:「整體造型的觀念已經廣被接受,」如今服飾化妝一片復古風潮,為配合整體造型,髮色也開始跟進。而所謂的復古色系,也就是咖啡、偏紅等色系。除了復古風外,強調個人、自我的流行趨勢,也將頭髮帶向色彩繽紛的時代。

在去年美國出版、預測近十年生活消費趨勢的《新爆米花報告》書中,「自我主張趨勢」裡就提及:「自我主張也可以反映在個人化的髮色上,」作者將各種古怪的髮色也視為一種「身分辨識」。

門前一尺春風髻

頭髮是人體外觀的一部份,又可以任意變化,自古就是人們「玩弄」流行的最佳武器。古代雖然缺乏普遍方便的化學染髮劑,髮型的樣式卻千變萬化。

《後漢書》中記載當時名人梁冀的妻子孫壽,姿色美豔,擅長搔首弄姿、用各種嬌媚的姿態誘惑人。書中描述的媚態有:「做愁眉啼狀、墮馬髻、折腰步、齵齒笑……」其中所謂的「墮馬髻」,是指髮髻側落一邊,下垂至肩背。頭梳墮馬髻,臉化哭妝,儼然剛由馬上掉下來的模樣,格外惹人愛憐。據說墜馬髻在漢代風靡京城,婦女紛紛仿效,還因此逐漸取代之前辮髮的習俗。

《中國古代服飾簡史》提及,晉朝婦女為了做出又高又大的髮髻,開始使用假髮,當時假髮的作法和今天戲劇中使用的假頭套十分類似。

無獨有偶的,在十八世紀殖民時代,歐美也流行高聳的髮式,當時美國維吉尼亞州有個假髮製造商,以裸麥塑造各種髮型,再放進烤爐中去燒烤,製造出各式各樣的假髮。這種假髮戴起來即使不太好受,愛美的女士仍欣然頭頂各式「麵包」,穿行大街小巷,引人注目。

中國宋代高髻更為風行,一般婦女頭上的髻可以高達五、六吋,歌舞妓頭上還出現「門前一尺春風髻」的風光。

清朝滿族婦女有如頂著一塊小黑板的「大拉翅」頭,也曾風行過一段時間。到了清末,女教師、女學生沒有時間去梳高髻,高髻漸漸沒落,取而代之的是一些簡便、俐落的髮髻,後來乾脆以辮子代替。

是態度也是語言

人類不斷在所謂「三千煩惱絲」上下功夫、求變化。就因為人類花在頭髮上的時間太多了,才有人說:「頭皮下的東西比頭皮上的重要。」

事實上,對許多人,頭頂上呈現的風光,要表達的常常是頭皮下的想法。

「柔軟的頭髮很容易表達某種慾念,」林秀偉就指出,頭髮是身體的延續,在舞蹈中,可以髮束、蛇辮、包頭等不同的樣式來表達不同的感覺,頭髮是「身體景觀」不可或缺的一部份。

六○年代美國出現所謂的「嬉皮」,他們頂著不加以「剪裁」、任其華發的長髮,結伴起而反對越戰、支持同性戀、性解放、黑人民權運動……,當年嬉皮反文化的行為,正如他們頭上散漫糾結的長髮,都讓衛道人士感到不舒服。

八○年代的龐克族則把頂上頭髮剃光,前面留下一撮,染上各種顏色。對社會現象觀察入微的文化工作者蔡其達指出,這種標新立異的怪頭,同樣也是反體制的產物。最早的龐克族多出身英國中規中矩的中產階級家庭,在苦悶、單調的環境下,起而反抗上一代。

一樣光頭兩樣情

近年,德國則出現光頭黨。一九八九年東西德統一後,德國的物價上漲、失業問題日益嚴重,人們紛紛將矛頭指向滯留德國的大批土耳其外勞。許多的年輕人以光頭為標誌,組成所謂的「光頭黨」,成群結隊打人砸車,排外的情結一如當年的納粹,和留著長髮、標舉和平的嬉皮成為理念不同、髮型迥異的對照。

有趣的是,由於髮色與膚色是各種族在外表上最明顯的差異。為了消除種族間的差異,進入佛門的出家人,第一件事也是剃光頭髮。

普門出版社總編輯滿光法師指出,佛陀時代種族間的差異很大,為求平等,消除種族和相貌美醜的比較心,男女眾都一律剃頭。在南傳的佛教裡,如斯里蘭卡的佛教長老,甚至連眉毛都一併剃除。

相反的,印度的苦行者,不修剪頭髮,也很少洗澡、洗頭,任由頭髮糾結地拖在地上。「也許很髒、很臭,但是很動人,」林秀偉認為,苦行者的長髮又是另一種修行的表現。

蔡其達認為,不論是披頭、龐克頭或光頭,頭下的文化、理念不盡相同,但都是「有理由」、「有話要說」,而現階段這股席捲台灣的染髮風潮卻純粹只是「跟風」,並無文化可言。

流行一窩蜂

美髮業者李再生也認同這樣的說法,他認為大部份台灣人對自己頭髮的「看法」,本來就是跟著國外「一窩蜂」流行,這也是台灣美髮市場容易經營的原因。

二十幾年前台灣開始流行短、薄的頭髮,街頭上幾乎人人頂著赫本頭、阿哥哥頭。後來台灣開始引進冷燙液,「既然要燙就要燙捲一點,」於是獅子頭、黑人頭開始風行。

留海剪齊、無層次的髮型──「娃娃頭」、挑鬆過程很像在炒米粉的「米粉頭」、狀似香菇的「香菇頭」、大波浪的「法拉頭」、《第六感生死戀》電影中女主角的「黛咪摩爾頭」,都曾先後盛行過一陣子。

「香菇頭是台灣美髮業最賺錢的髮型,」李再生指出,這個髮型從民國七十年代流行迄今,仍未退流行,原因是這種髮型適合各個年齡層的女性。

如今,開始一窩蜂流行染髮。染髮風又是哪裡吹來的?

「走在東京街頭,十個女孩有八個頭髮是黃色的,」去年十月赴日本旅行的鄧沛雯認為,台灣如火如荼地染髮風是由日本吹來的。

雖然說大部份業者都聲稱我國髮型的流行是「跟隨歐美的腳步」、「與日本同步流行」,但事實上,台灣的美髮界其實仍然是「唯日本是瞻」。

「日本人是帶領東方流行的『先驅』,」陳江城指出,由於體型、膚色相近,「日本能接受的,我們也能。」舉凡大型髮廊到家庭式的美容院,擺在店裡提供客人參考的,多半是日本的流行雜誌。

「美髮業還在做人家的殖民地,」提起台灣美髮界的日本情結,目前從事美髮連鎖店教學工作的李再生感慨良多。

「其實十幾年前,就有業者試著要把染髮風潮帶起來,」一位從事美髮業近二十年的設計師透露,當時民眾仍無法接受白染黑以外的彩色染髮。

台北縣化妝品工會理事長陳享亮指出,中國人由於髮色統一,較難接受染髮的觀念,在髮色多變的歐美國家,染髮市場相當蓬勃。美國光是染髮劑的市場,一年銷售量就高達十五億美金。

如今,跟著日本的腳步,台灣市場也「水到渠成」,彩色染髮真個是「擋都擋不住」。有業者預估,今年台灣染髮市場有數億的營業額,有人認為應該更多!

自我主張?

被專家認為「標舉自我」的染髮行動,在業者的慫恿、鼓吹下,消費者想要「與眾不同」,最後都成了「不約而同」。人們努力追求到的,反讓自己失去原有的特質。

「東方人黃皮膚,不適合黑頭髮,感覺太重了。」「髮色淡一點,層次感會比較明顯、膚色會比較好看。」「做一點挑染,頭髮看起來比較有線條感。」上過美容院的人,對於以上的說詞一定不陌生。這些染髮的「好處」,打動不少人的心。

今年三十多歲的李淑惠常為白髮太多而深感苦惱,「設計師說:既然要染就染漂亮一點,染點顏色看起來五官比較突出,膚色也比較好看……」花了一千五百元染一頭不太明顯的咖啡色短髮,李淑惠覺得好貴,不過「效果還不錯」,因為「很多人都沒看出來」。

個子高大、輪廓深、大鼻子、皮膚黑的周易,自稱具有「國際長相」,很適合染髮。「想要換個樣子」是周易染頭髮的原因。換個髮色,換個心情,就如同他的車子每隔一陣子就換一種顏色一樣。

髮色無國界,東方人照樣可以頭頂金髮、紅髮,儼然已經「世界大同」了。因此有人認為,染髮或許是潛在的崇洋心態作祟。

政治大學社會系主任謝高橋指出,現代人崇洋心理已經不像過去那麼顯著了。他認為染髮流行並沒有什麼道理或情結,「只不過是趕時髦罷了!」

頭髮是別人的好

雖然趕時髦的人不見得具有崇洋心態,但「頭髮卻是別人的好」。人們總是對自己的髮型、髮色不夠滿意,東方人要苦苦追求西方捲曲、輕柔的頭髮,西方人同樣羨慕東方獨特的黑色秀髮。

其實,東、西方的髮色、髮質都大不相同。一般而言,西方人的頭髮捲曲、舒鬆;東方人的頭髮黑直、神秘。

頭髮上的差異,似乎也象徵東西方文化各自的特色。在林秀偉眼中,東方文化就如同黑髮般神秘深邃;而西方文化,也正如同他們的金髮,燦爛而閃耀。

擁有一頭烏黑長髮的林秀偉表示,自己在美國遊學時,一頭黑色秀髮就特別受注目。「曾有教授對我說:『再也沒有什麼比黑色的長髮更神秘誘人!』」林秀偉說,走在街上常會被「善意的偷襲」,「他們會忍不住偷偷摸一把我的頭髮!」

林秀偉認為,什麼膚色搭配什麼輪廓、髮色,似乎是老天爺配好的。白皮膚配上金頭髮、藍眼睛,看起來美麗動人;黃皮膚配黑頭髮、黑眼珠,同樣協調自然。「既然沒有西方人的輪廓,又何必去追求那種髮色?」「東西合璧」的結果看起來可能更不搭調。

台南家專美容科老師王婉馨則認為:「頭髮上有點顏色比較好看!」染了一頭咖啡色頭髮的王婉馨指出,在黑色頭髮上,造型不容易看出來,加點顏色上去就大不相同了。一般人適合咖啡色等較深的顏色,而皮膚白、眼睛色素較淡的人,染淺色系看起來也不錯。

洗腦的毒藥

「流行資訊是洗腦的毒藥!」一位業者說,流行本來就沒有什麼道理可言,只要流行就是美。就像今人可能也無法想像,頭頂墮馬髻、臉化哭妝的裝扮,為何在漢唐仕女中會蔚為風尚。

本來就是「三千煩惱絲」,看來今日染髮風只是在三千煩惱之上添加幾許「色彩」,只要與君無礙,任我萬紫千紅,至於美不美,那就要看你想「悅」的是誰了!

p.108

講求「自我主張」的時代來臨!但染髮究竟是自我主張?還是美髮師的主張?

p.110

演藝人員一向是流行的帶頭人,有「百變女王」稱號的歌星鄭秀文,便不斷在頭髮上玩變色遊戲。(飛碟唱片提供)

p.111

自古以來,人們就在「三千煩惱絲」上費盡心力。中國古代婦女頭頂上的高髻,也隨著流行而千變萬化。(故宮博物院提供)

p.112

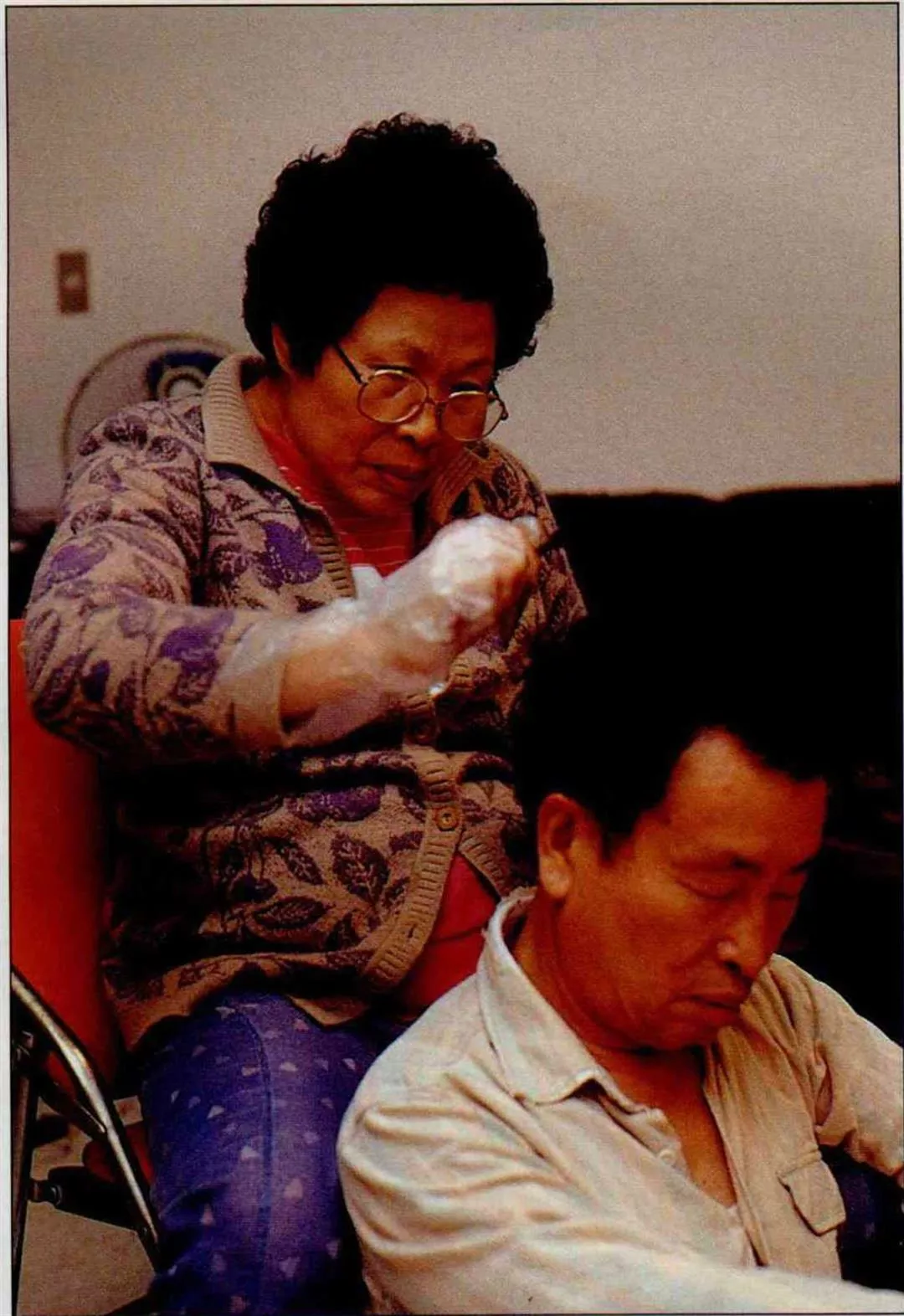

少年夫妻老來伴,過去染髮目的是將白髮染黑,老夫妻三不五時相互「妝點門面」,留住些許兒青春。

p.113

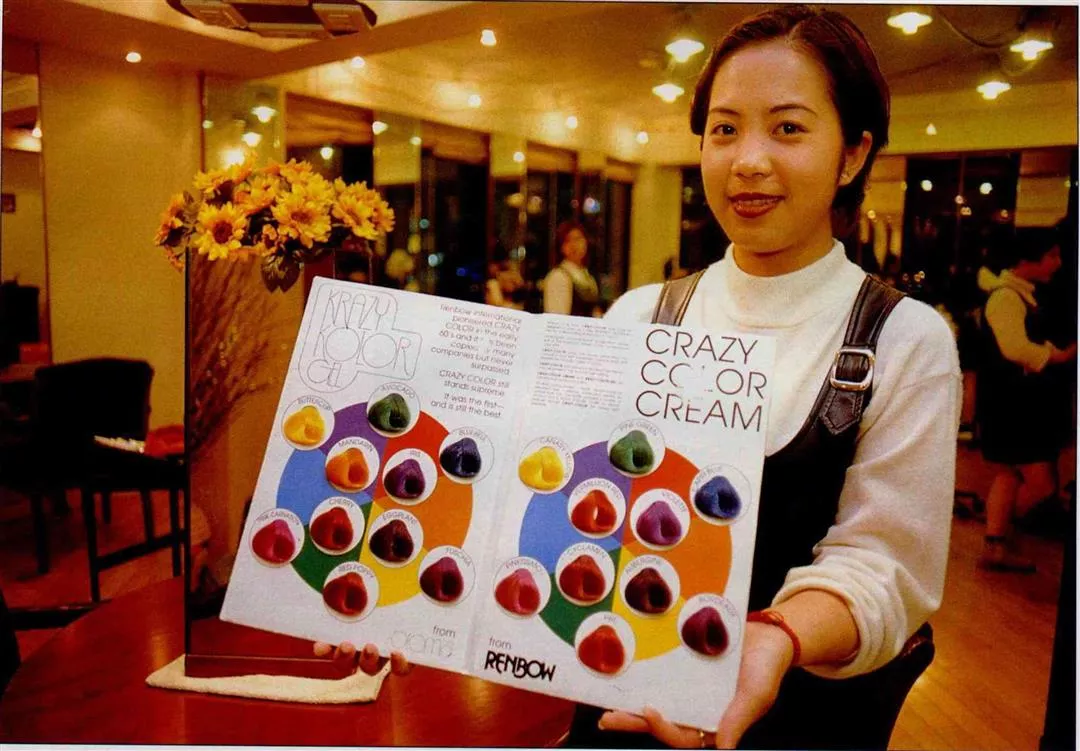

時下流行的彩色染髮,紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫,五顏六色任君挑選。

p.114

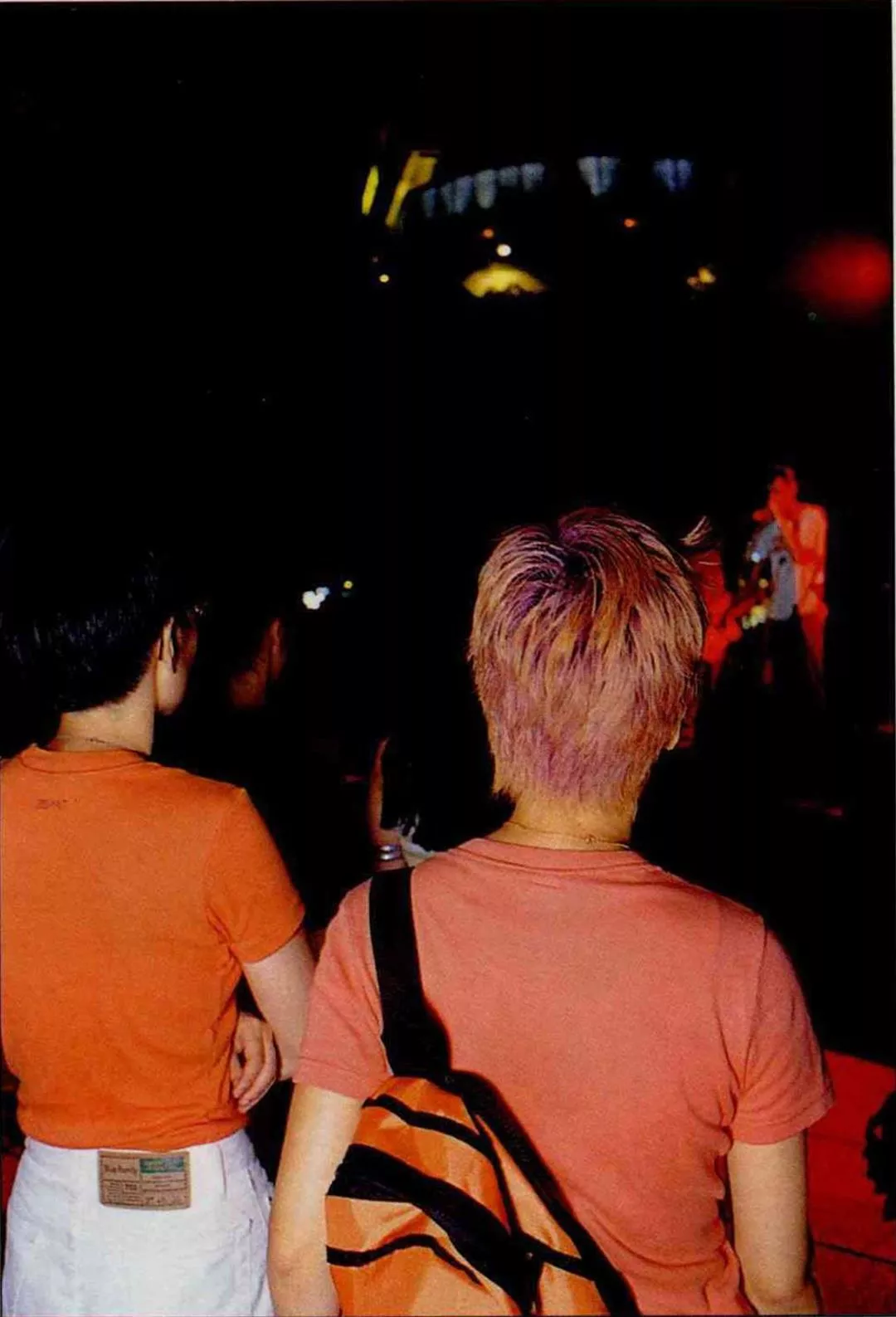

髮色無國界,台北的街頭彷彿已經「國際化」了。

p.115

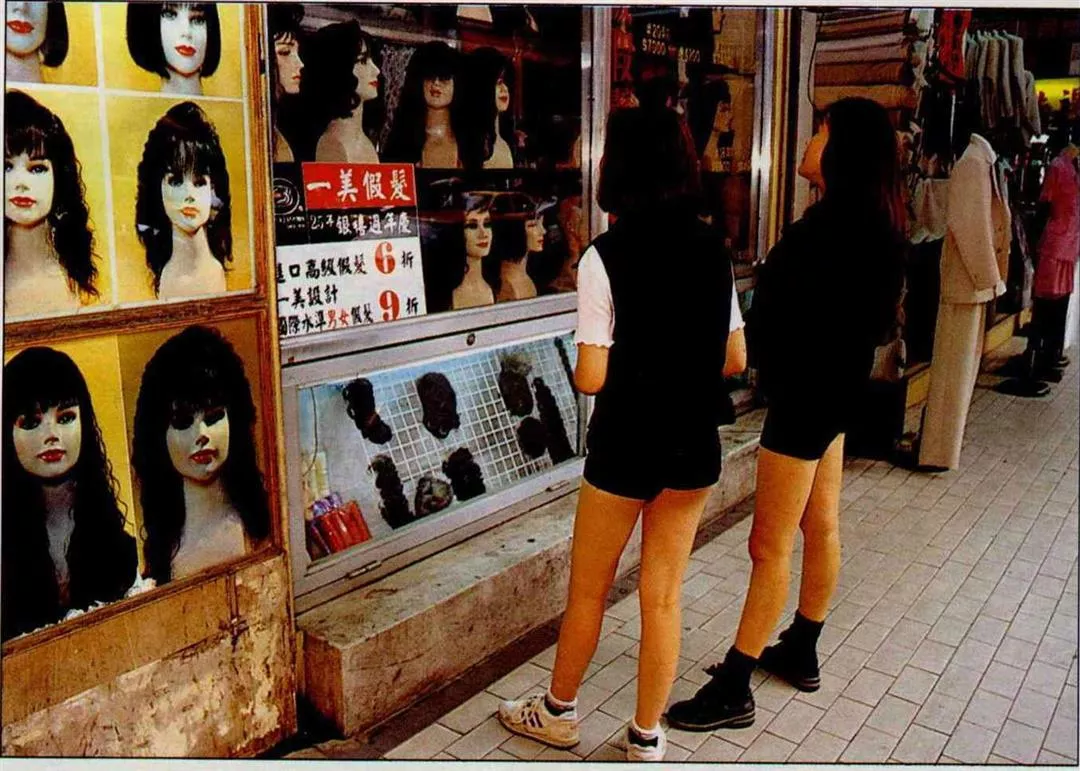

雖說頭皮下的東西比頭皮上的重要,但人們還是不改在頭皮上面變花樣的本性。除了染髮蔚為流行外,假髮也大行其道。

少年夫妻老來伴,過去染髮目的是將白髮染黑,老夫妻三不五時相互「妝點門面」,留住些許兒青春。(張良綱)

時下流行的彩色染髮,紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫,五顏六色任君挑選。(張良綱)

髮色無國界,台北的街頭彷彿已經「國際化」了。(張良綱)

雖說頭皮下的東西比頭皮上的重要,但人們還是不改在頭皮上面變花樣的本性。除了染髮蔚為流行外,假髮也大行其道。(張良綱)