路樹「頭重腳輕」

「修剪枝葉,可減少受風面積,固然能避免路樹被風吹倒,但卻是捨本逐末的方法」,台大森林系教授路統信以為,路樹主要的功能是美化市容。如果每株樹都「理」得像「小平頭」,還有何美觀可言,何況路樹最大的問題是根部太小,而非樹冠(指枝葉整個覆蓋面)太繁茂。

正常的樹,樹根約與樹冠同寬,很自然地就能站得穩;只有少數如橡皮樹、黃槐,因葉子厚、重、樹幹不夠粗大,根系先天無法長得和樹冠一樣好,得靠人力略為修剪。

為什麼我們的路樹會「頭重腳輕」?

「行道樹都是先在苗圃裏栽培,到一個人高才移栽到路旁」,公園路燈管理處的技正李明宗解釋:「這樣大的樹,才能避免孩子去攀折、推拉,也才禁得起空氣汙染。」

還有些情況則是有路樹枯亡,得配合原來那條街道上樹的大小補樹,移植的樹通常已經更「成熟」了。

移栽得斷根,根部用泥球包起來,再裹上乾草以防掉落。限於經費、人力、時間,行道樹都是一次斷根,只保留一小部分根部。

樹冠那麼大,留下的根部小,自是容易搖搖墜墜。這種情形,待移植三、五年後,樹根重又長好才能改善。因此,「新樹一種下去,就得祈禱五年內不要有大台風」,李明宗說。

台灣自民國六十六年的賽洛瑪颱風後,已經七年沒有大颱風來襲,不巧今年來了個尼爾森颱風,吹十四級強風,以風壓公式計算,也就是每平方公尺受力二百四十三公斤,連台北市植物園都倒了二百多株樹,那些呈「倒三角形」狀的路樹怎消受得了?

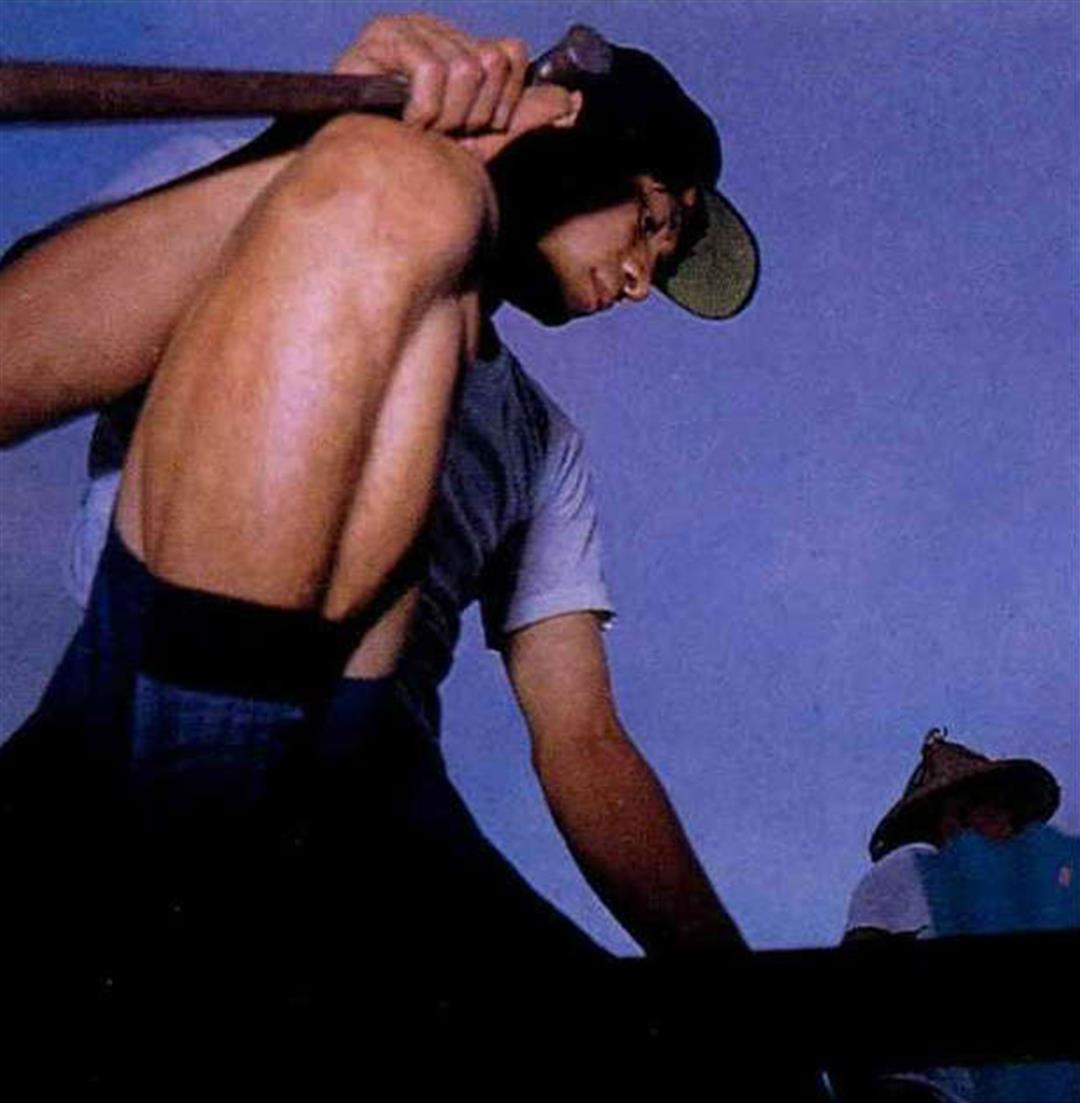

尼爾森颱風呼嘯而過,吹翻許多招牌、屋瓦。圖為台北街頭的「災情」及修復情形。(張良綱)