您認為在現代西方人眼裡,對中國仍然存有所謂的「刻板印象」嗎?

不至於像以前那樣。因為現在他們知道中國人究竟長什麼樣子。特別是現在,電視上經常有來自台灣、香港,和大陸的電影。

不過某些印象當然還是持續著。比方說,很多人認為中國人對「死」毫無畏懼,所以因此,視人命如草芥也不在意。

這種想法有點瘋狂。當然每個人都怕死,但這種想法至少不像早年所謂的「黃禍」那樣具危險性。

西洋人對「黃禍」的恐懼感可說是完全過去了,現在他們倒是對「數字」的力量感到威脅。怎麼說呢?因為中國有十億人口,有人因此認為,如果有一天中國大陸變得像日本一樣的時候,全世界豈不塞滿了中國人、中國貨?他們為此恐慌。

另外有些人認為中國人都非常「智慧」,每個人都是哲學家,像老子或孔子那樣。這些人設法研讀各式各樣翻譯的老子、莊子,道家經典;等到他們終於發現一般中國人也熱中於賺錢,享受生活,汲汲於找個好工作的時候,可憐的他們驚訝不已。

這也是一種「刻板印象」,不過與馬可波羅時代以為中國遍地金銀財寶的那種,是完全不同了。現在沒有人會覺得中國大陸是個有錢的地方。

儒家的智慧形象也仍然持續。至於其它方面,最普遍的想法是:中國人很勤勞、節儉——從來不浪費一分錢。至少對中國大陸,他們仍然有這樣的印象。

義大利導演貝特魯奇的「末代皇帝」,在此間風行嗎?您認為西方人會由電影中所想要強調的某些特別形象,來理解中國人嗎?

「末代皇帝」這部電影在這堳D常風行。人人都去看了。你知道電影的魔力有多大,觀眾當然接受了其中的某些訊息。

對我個人而言,他們重構清代的形象,做得不錯,很吸引人看,特別是第一段。但是後面那一部分就不那麼好了。

世界上沒有一個監獄(編按:中共的勞改營)會那麼和藹可親地教育你。我想貝特魯奇本人的確相信那是個理想的監獄制度,在那兒,囚犯被友善地教育,然後改頭換面變成好人。這就有點過份樂觀了。不過那是貝特魯奇,他相信那個。

這恐怕也是六○年代西方人普遍的樂觀想法吧?

是的,特別是六○年代晚期。那時候「毛主席」、毛澤東思想在巴黎的學生當中非常受崇拜,在美國也一樣。「讓年輕人來改造世界!」,這聽起來多好,如此革命性的、新的創舉。

當然,包括中國大陸自己在內,一九七六年以後,沒有人再相信它了。七六年以來,關於文化大革命的小說、文章大量出版,知識分子、一般大眾所遭受的經驗都被寫了下來。我不認為還有很多人會相信那一套。

不過接下來他們又有了另一個新印象,像是鄧小平和進步的形象。

那是一九八○年早期的事?

是的。開放政策。這大大符合了許多人的期望,西方人看到了一個天大的市場,想要把產品賣給十億人口。一般說來,此後的制度的確比較開放,交流也多些。不過,你也知道那兒的情況是時起時落、時高時低…,而現在,恰巧又是一個低潮。

現在(編按:六月中旬)這堛犒q視、廣播每天都有大量關於中國大陸的新聞,目前的情況令人非常難過。

兩年前,我曾在倫敦看過一個叫做「中國集錦簿」(China Scrapbook)的展覽,那是由主辦單位出資請四位英國年輕藝術家到中國旅行,畫下他們對中國的印象。對於一個中國觀眾而言,我有點驚訝他們所傳達的東西,仍然是小腳、熱水瓶、毛像、紅衛兵之類,稱得上是「刻板印象」的東西。似乎六○年代的夢並沒有褪色,百年來西方對中國的印象也沒有改變。

這個現象其實舉世皆然。假設一個日本人到歐洲來,他們也不見得會對尋常生活感興趣,他們會想看特別不一樣,或是特別有名的東西。如果他們到巴黎;或許想拍的是艾菲爾鐵塔,而不是巴黎市民。這就是啦!尋常生活不那麼有趣的。這是人之常情,也是文化傳播上比較困難的一部分。

談到尋常生活,我們去參觀了萊登人種博物館的中國部門,他們由北平、南京蒐集許多日常用品,像木馬桶、保溫杯、台燈之類的東西。這很有意思,也很有意義,可是我看了卻非常的難過。因為負責人強調,以他自己的品味,他不可能買這樣的東西,但是他有責任讓荷蘭觀眾瞭解中國人的品味——他指的是一個紫紅色燈罩、綠色支架、青藍底盤的台燈。

當然,他是知識分子的品味,但是人類學博物館要傳達的是一般大眾口味,而大眾本來就沒啥品味,全世界都是這樣的。

問題是,以一個在台灣生長了卅年的中國人而言,那些東西並不能代表中國人的「一般口味」。我相信走遍台灣你也找不出那種配色的台燈,而他告訴我那是南京最流行的樣式。這是使我感到難過的地方。因為一個被扭曲了的品味,並不應該站出來「代表中國」。當然,或許我並沒有權利說這些話,因為中國大陸有十億人口,無論如何,的確稱得上是「大眾」。

其實,如果有人要知道西方人怎麼生活?我也會建議他不要去拍歌劇院;沒人去那地方了,倒該介紹「秀」場或迪斯可舞廳。同樣的,你在博物館看到的那些展品,或許已經嫌老了,因為現在店裡的東西可能還更糟呢!街上晃蕩的年輕人穿著皮夾克、披掛著大大的鬼東西……,可是,這就是生活啊!

那麼,我們又如何期待人們從這些東西上去瞭解互相的文化?

要瞭解一幅絹畫很不容易,可是看漫畫書就簡單多了。我想中國文化所面對的問題,在西方也是一樣。我們也失去了與傳統文化的聯繫。所以你看到中國年輕人所謂的「西化」,無非就是口香糖、可口可樂、迪斯可之類的東西。這些東西是很蠢的,不必用大腦。

也正因為如此,我們才想到要推廣「中國文化視覺教材」,因為我們有責任保存某些東西,並且介紹給人們。此外,你還得絞盡腦汁,設計出一套方法讓他們先有興趣看,然後有效地吸收、接受……。

保存文化不易,要讓人瞭解就更難了。

〔圖片說明〕

P.38

尖斗笠、長辮子,這件歐洲小攤上的T卹,竟也充滿著「東方情調」。

P.39

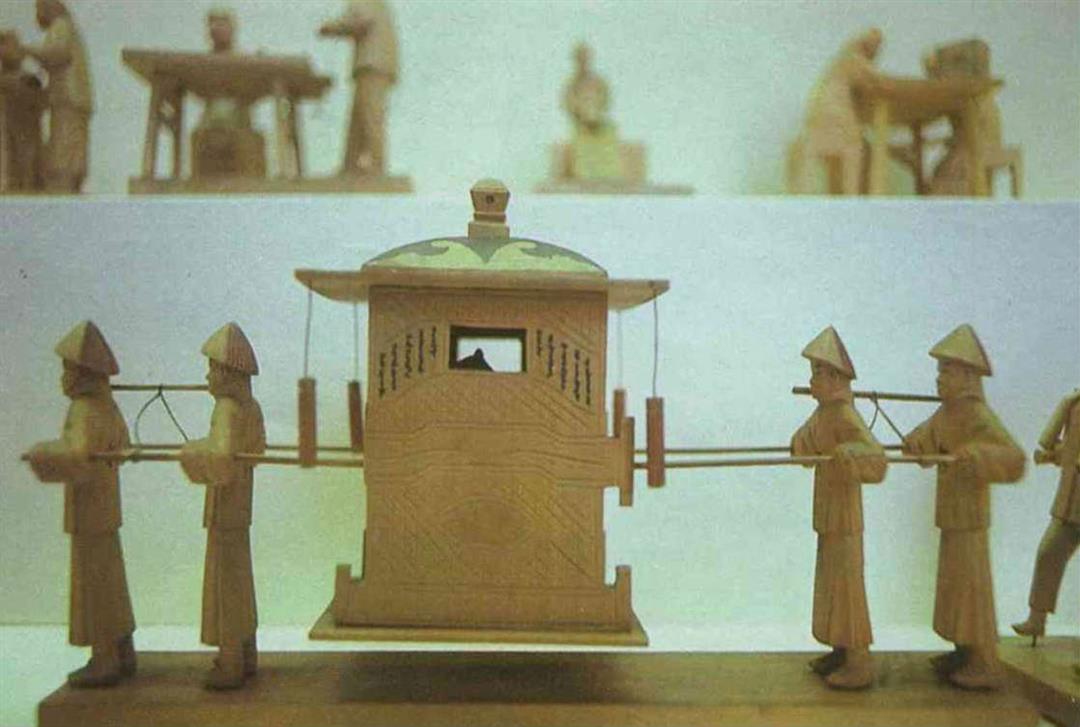

縣官出巡,到底已經是一世紀以前的事情了。

P.40

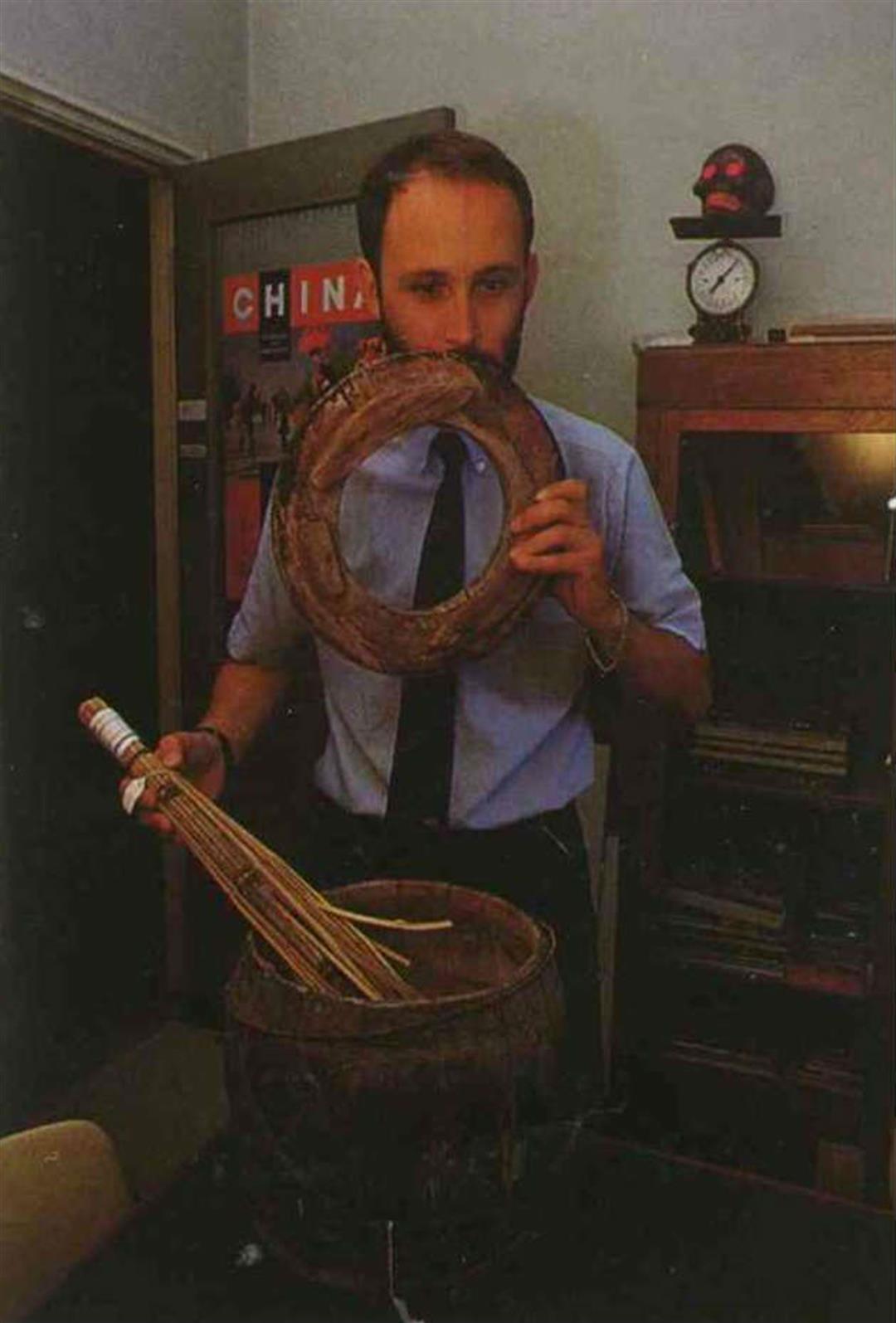

這個「馬桶」,是人種博物館東方部范東恩在南京千方百計託人代買的。不能說是「鎮館之寶」,卻也是他們眼中的「傑作」一件。

P.41

人種博物館裡的陳列,不同於藝術博物館;能讓一般人認識日常生活的實貌。

縣官出巡,到底已經是一世紀以前的事情了。(鄭元慶)

這個「馬桶」,是人種博物館東方部范東恩在南京千方百計託人代買的。不能說是「鎮館之寶」,卻也是他們眼中的「傑作」一件。(鄭元慶)

人種博物館裡的陳列,不同於藝術博物館;能讓一般人認識日常生活的實貌。(鄭元慶)