三到與二拍

周鑫泉在一篇短文「攝影決定與時機」中曾提到,寫實攝影家必須抓住現實,把握「時機」,因「時」製宜,見「機」行事,當「機」立斷。而掌握「決定性時機」的秘訣則是「眼到」、「心到」、「手到」三種過程,利用「偷拍」與「搶拍」的技巧,在變化無常的現實人生中抽取永恆的影像。

像「婚禮」(一九七一年)、「有志一同」(一九六八年)兩幅作品,周鑫泉用「偷拍」的方式,眼到心到,當「機」立斷。利用摩托車後視鏡梳髮的這對男女,舉止打扮令我們憶起六○年代台灣的社會青年,似乎一輛機車、一把梳子就可以遊渡幾回逍遙的青春旅程。

「婚禮」中,適切描繪了傳統與現代交會的情境。周鑫泉利用門簷造形簡潔地「框」出一個古貌的前景構圖,人物正背相對,加強了一種戲劇性的張力,剪影化的喜慶貼紙,平衡了畫面的比重,也表達出傳統含意的圖騰。新郎的手套、新娘的禮服、來賓的蝴蝶領結夾在老舊的茅舍、竹椅、木凳、塑膠篷的包圍下,有點唐突怪異,卻也點出了生活與信仰的差異在兩代之間衍生些許有待調適的窘境。這位垂目思索的年輕新郎,居於畫面的中心,他的沉思狀態與後方兩位長者相異的注視神情,有趣地反映了一種複雜的心緒交會。

周鑫泉強調,寫實的街頭人物攝影,第一個先決要件便是要有「真實感」。這個真實是指客觀的真實,是我們肉眼所見的具體的現存事物與人生百態,是實證的、科學的,而不是哲學的、抽象的主觀感覺。

「鹽田的印象」(一九六八年)中,簡明、大方的構圖堿y露出自然、踏實的勞動氣息。利用鹽山、雲層、軌道與工人等具象的形體,卻也產生了無形的向前推展的生命力。如何抓住現實中的「精神」面,去蕪存菁地表達其「真實感」,這應該是寫實攝影家所要面對的課題與挑戰。

在台南安平的古巷裡,周鑫泉也捕捉到「三代」(一九六八年)這樣親切而饒富象徵意味的難得鏡頭。一家三代彷彿從「時光隧道」的磚牆中走出來,他們駐足一笑,傳達了知足堅韌的庶民情感,在鏡位、構圖與訊息傳遞上,磚牆的粗糙、殘破與人物間的和諧感相對,產生動人的聯想。

在「忙堸蓿╮v(一九六九年)與「收割時」(一九六九年)這樣的農作景觀裡,周鑫泉用稻草人、牛車做為前景配置,顯得較為「刻意」,但這正是當時的攝影家普遍喜好的構圖。在廣大的原野中取景,如果欠缺自然、完美的配置條件,就只有依賴顯明的前景,來「填充」或「突顯」餘剩的空間。

在一九六三年至一九七二年間的南部駐留,周鑫泉用相機記錄下這樣的一種黑白的鄉愁。當他被調至台北警政署服務後,似乎換了另一種生活空間。一切就慢慢轉成「彩色」了。目前他是台灣省攝影學會的刊物「台灣攝影」月刊主編與「警光社」攝影負責人,本職與外務繁忙之際,已沒有多少時間能像以前一般出遊獵影了。

這些黑白的生活憶往,將是周鑫泉心中一個難忘的成長印記,也提供給八○年代的我們,幾幅回首瞥視的影跡。

〔圖片說明〕

P.104

四十七歲的周鑫泉梨山1978

P.104

鹽田的印象台南1968

P.105

三代台南安平1968

P.106

「流動的歌舞團」連作(一)台南南鯤鯓1968

P.106

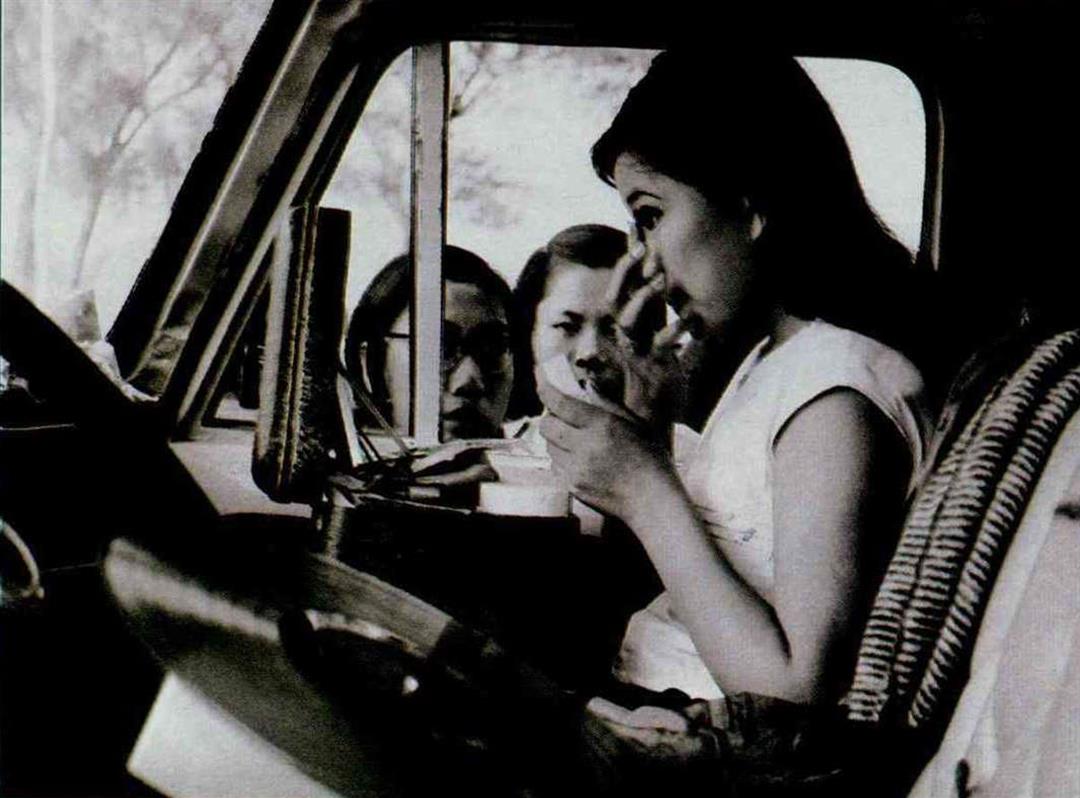

「流動的歌舞團」連作(二)台南南鯤鯓1968

P.106

「流動的歌舞團」連作(三)台南南鯤鯓1968

P.107

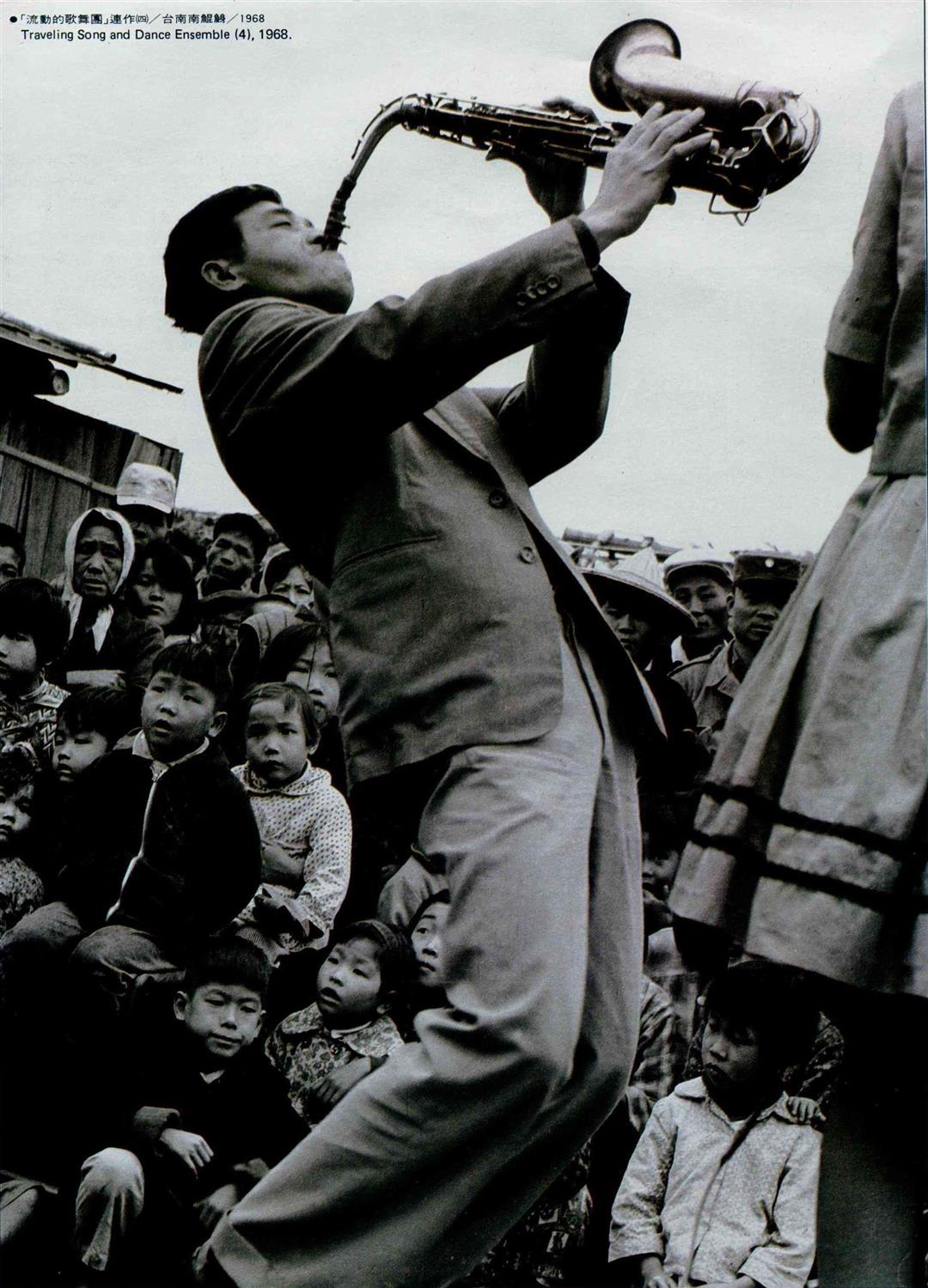

「流動的歌舞團」連作(四)台南南鯤鯓1968

P.108

婚禮台南鹽水1971

P.109

有志一同台南南鯤鯓1968

P.109

忙堸蓿╮台南學甲1969

P.110

收割時台南安定鄉1969

流動的歌舞團」連作(二)/台南南鯤鯓/1968。(周鑫泉)

流動的歌舞團」連作(三)/台南南鯤鯓/1968。(周鑫泉)

流動的歌舞團」連作(四)/台南南鯤鯓/1968。(周鑫泉)