「控制下交付」原理很簡單,但其中含有高度的複雜性,牽涉到各國的司法獨立──負責監控的沿途各國,明知毒品在此卻不動手,會不會構成公職人員的瀆職罪嫌?而且各國都有緝毒獎金,有時要某一國警方監控卻又不准動手,等於是限制對方撈取過門的油水,也會影響合作意願。為此,「維也納反毒公約」特別將「控制下交付」列為國際合作的項目,凡是締約國都有履行的義務,不能藉故拒絕。然而據透露,我國就曾有要求別國監控毒品運送,結果對方違反國際慣例,逕自搶先一步破獲,讓這一端守株待兔的辦案人員徒呼負負。國際合作,禮尚往來

一般說來,位於毒鏈下游的毒品消費國,常常得仰賴生產國或集散轉運國的鼎力相助。在安非他命方面,日本需要我國的協助,我國則需要和大陸方面加強合作;在海洛因方面,我們則特別需要泰國、緬甸、大陸、香港等地的協助。

調查局緝毒中心主任林介山指出,台灣在國際合作上雖然困難不少,但基於平等互惠原則和平日的默契,透過密切的線報往來而破獲大案也是有的。譬如民國八十二年十月間,刑事警察局就在美國緝毒局的東南亞支部以及泰國警方的情報提供下,破獲了一個港台販毒集團,起出一百二十塊、總重量達四十二公斤的海洛因磚。之後還透國國際刑警組織,請香港警方協助追緝共犯。

另一個成功的國際合作案例是民國八十三年六月,調查局接獲線報,知道台灣有毒販到大陸福州購買安非他命,並用漁船走私,於是利用衛星全程監控;後來發現走私船到了公海後又將毒品轉交前來接駁的日籍船隻,於是立刻通知日本警方,結果在九州鹿兒島港口截獲了一百五十多公斤的安非他命。

「國際合作是一種良性互動,給的越多,相對也會得的越多,」林介山指出。尤其在整船漁船或貨櫃走私的案件中,「截毒於關口」可以緝獲鉅量毒品,受到毒梟抗拒的風險也低,這時外國(出口國、轉運國)提供的情報,往往具有決定性的份量。

在台灣努力和亞太各國拓展刑事及司法合作之際,「兩岸」卻是一個令人憂慮的缺口。就像文化、農業、經貿各個領域一樣,兩岸毒品毒販的交流和依存度也日益高升;兩岸合作打擊毒品,照說是不容拖延,可惜一牽扯上雙方主權、司法權爭議,就等於深陷泥沼,至今難有突破。對照於二百年前毒害亡國的歷史情結,兩岸不能攜手反毒,恐怕林則徐英靈有知,也會疾首痛心吧。

台灣毒販的面貌

這兩三年來,台灣大力緝毒,威名所及,毒販利用漁船明目張膽的大規模走私已有減少趨勢,緝獲量也從八十二年和八十三年的高峰期直線下降。不過我國是個貿易大國,又有全世界第三大的高雄港,轉運及轉口貨櫃二十四小時出入,商務客、觀光客更是熙來攘往,貨櫃夾藏、行李夾帶,甚至塞入人體、吞入腹中等,都是毒販的慣用伎倆,而且千變萬化,防不勝防。

拒毒於海外、截毒於關口,都是好方法,不過大部分逮捕行動還是在國境內進行,常常是歷經幾個月到一、兩年的埋伏、佈線、跟監、監聽,熬到時機成熟時,才展開緝捕行動,也就是所謂的「緝毒於內陸」。

在執法人員眼中,緝毒的危險性比查緝一般犯罪高出很多,幸好台灣毒品氾濫的歷史不算長,毒販的惡性和惡勢力在東南亞毒網中只算是小角色,多半還停留在區域性、家族性的地痞流氓、黑道角頭階層,國內大型幫派迄今沒有公然介入毒品交易的跡象。

這種情形下,港片中香港黑社會為了搶奪販毒暴利,幫派間鬩牆火拚,或是南美洲毒梟富可敵國、自擁重兵向官兵開火尋釁的畫面,台灣還未見過。調查局緝毒中心的蘇台生科長指出,這樣的好處是國內緝毒的危險性較小,壞處則是緝捕的點太分散,這裡三個人、那裡五個人,很難得碰到一網成擒的大案子。

不過即使是中小型販毒集團,彼此間也有極高的互動關連,有的是貨源相同,有的互相調貨支援,製造安非他命的則常是同門師兄弟,出於同一個師父傳授。每次破獲一個案件後,只要耐心抽絲剝繭,往往會追到另一個集團,這種「案中查案」方式,占了破獲案件的很大比例。

儘管目前國內的販毒集團還看不出「組織化」、「大型化」的現象,但「槍毒合流」──同一個走私管道,同時走私黑槍和毒品──的新趨勢卻是一個隱憂,毒販的火力會不會因此增強?檢調機關正嚴密監控中。

自清於華人毒網外

由於台灣國際化程度日深,以往仰賴香港毒梟做仲介的台灣毒販,這幾年也開始跨出國門,直接到貨源地購貨。就像經商貿易一樣,每個同文同種的民族都有其既定的網絡,這種國際接觸的結果,是兩岸三地、甚至東南亞的華裔毒販紛紛搭上線。雖然沒有人知道他們在東南亞毒網中究竟佔了多大的比重,但華人毒網已隱然成形。

民國八十三年間破獲的全國第三大宗毒品走私案,嫌犯自稱在一個偶然的機會裡認識毒王昆沙的姪子,雙方一拍即合,毒王的姪子還拿了六十公斤海洛因,託嫌犯在台灣代為販賣呢。

毒王昆沙是緬華混血,金三角和雲貴邊境連成一氣的鴉片毒窟,大部分掌控在華人手裡;負責泰國海運交通的船老板、乃至於閩粵沿海的毒梟,也都是華人。此外,在東南亞毒品分裝、集散和轉運上居樞紐地位的香港,長期以來一直是台灣毒販和東南亞及大陸毒梟之間的仲介角色,重要性更是不容忽略。

港台毒販不同的是,台灣毒販大多自己吸毒,為了滿足毒癮而鋌身走險;香港毒梟卻是專業架式,被大型販毒組織吸收後,不但不准吸毒,還要接受「訓練」,表面上衣冠楚楚、舉止斯文,而且熟知警方的跟監和蒐證方式,警覺性極高。港台「技術交流」後,台灣毒販的犯罪層次跟著向上升高不少,使得警方查緝起來更加困難。九七大限將屆,據說香港毒梟有意轉移陣地來台,情勢仍然詭譎。

看清台灣在國際毒網中的牽扯糾葛和優劣處境後,就更了解這一階段緝毒成果實在得來不易。緝毒是百年大計,台灣能否在國際毒網環伺下全身而退?我們且拭目以待。

泰北小村莊裏一座民俗博物館,作為招徠的看板上,赫然寫著中文的「鴉片花」。

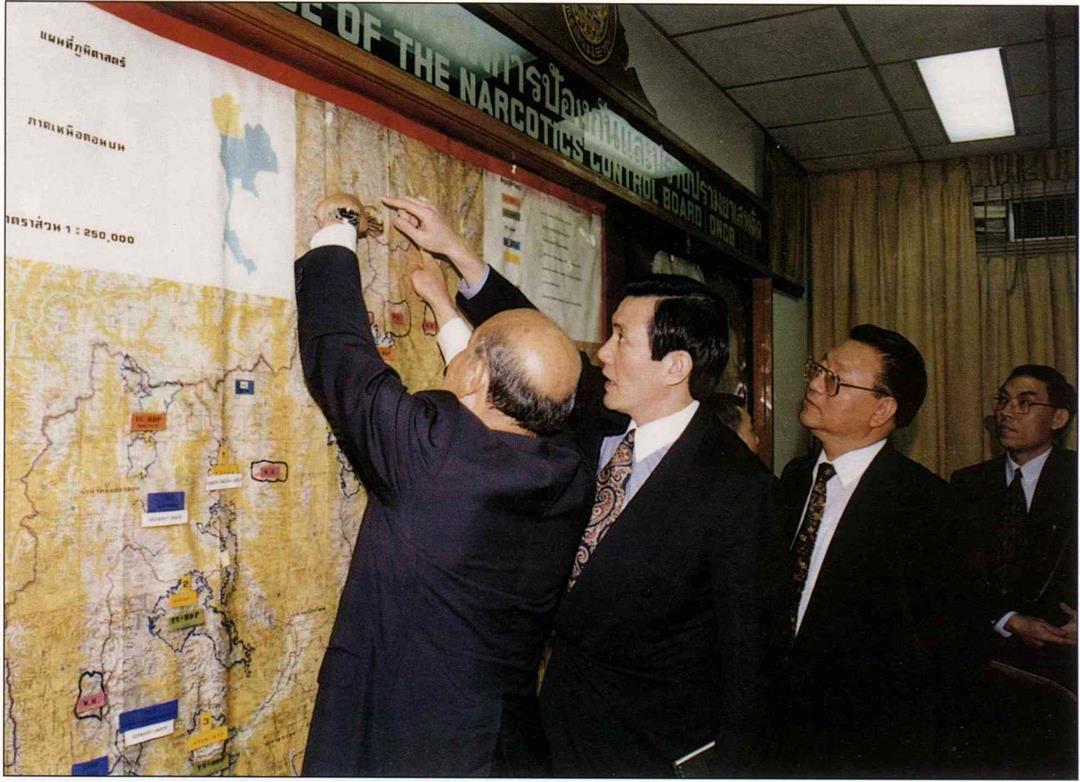

今年二月,法務部長馬英九親赴泰國金三角等地,並和泰國緝毒司官員研討國際合作路線圖。(法務部提供)(法務部提供)