不合身的潛水衣,等於沒穿

等背上廿公斤重的空氣筒,人能潛的更遠、更深、更久時,腳力卻跟不上,有人見青蛙靠著一雙大腳輕鬆地在水中嬉戲,激發了靈感,幫助推進力的蛙鞋接踵問世。

潛水衣(又稱防寒衣),是為了避免在水中待太久引起失溫,和保護皮膚免被礁石割傷、水母螯傷而發明。

潛水衣的質料是強力海綿狀的合成橡膠,下水後,會吸收少量水,合身的潛水衣,使進入的水受體溫影響變暖,不會與外面的冷水對流。若穿不合身的潛水衣,過多的空間使冷水能隨時進入,等於沒穿。

除了空氣筒、面鏡、蛙鞋、防寒衣外,其他裝備還有救生衣、配重帶、套鞋、潛水帽、手套、呼吸管、殘壓錶、深度錶等,一身行頭,售價在新臺幣四、五萬元之譜。

潛水裝備都泡在海水裏使用,容易受損,一定得細心保養。

林明和記得有一回潛到廿多公尺時,空氣筒上的調節氣忽然阻塞,「只好快快鳴金收兵」。後來檢查,發現是上回用過沒清洗,鹽分殘留在開關處,造成生鏽。

「因此任何裝備用後,都得用清水泡過,去除鹽分與汙物,且儘量放在陰涼處。若冬季來臨,幾個月用不到,最好將裝備晾乾、放入塑膠袋收起來。」林明和說。

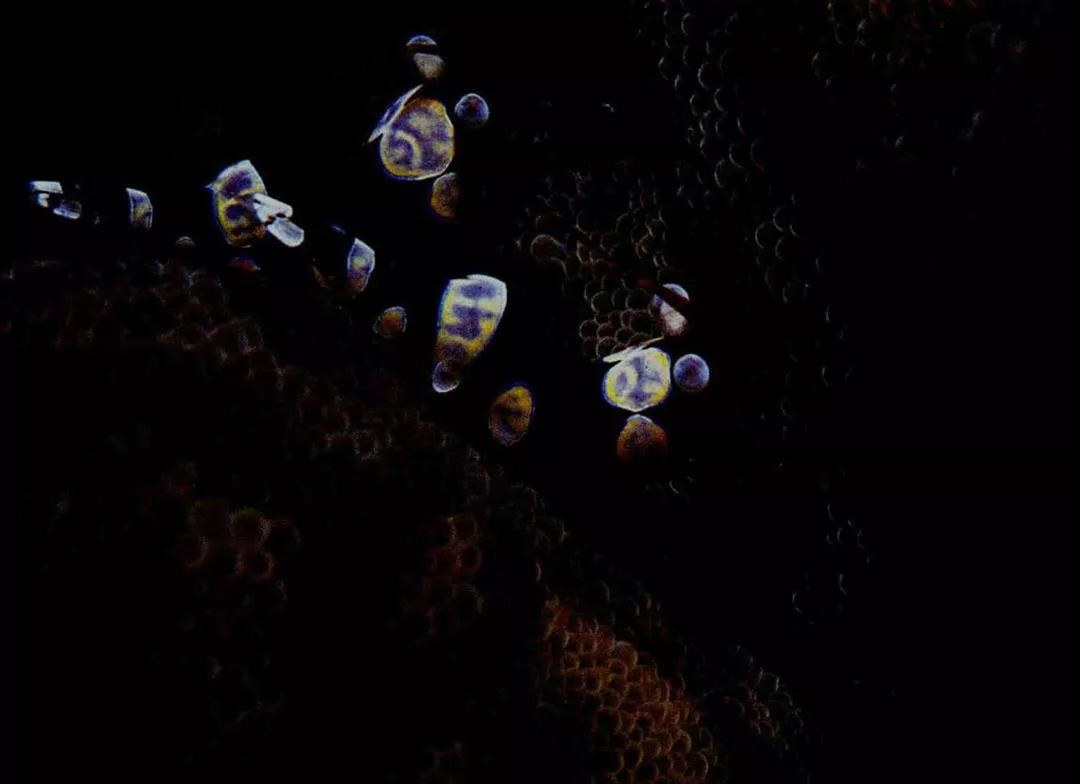

兩隻黑白分明的「清潔蝦」,在與其「共生」的海葵上游走。(夏國經攝)(夏國經攝)