走過蘭陽平原,注意過一片綠野上零落星散的農舍長得什麼樣子嗎?

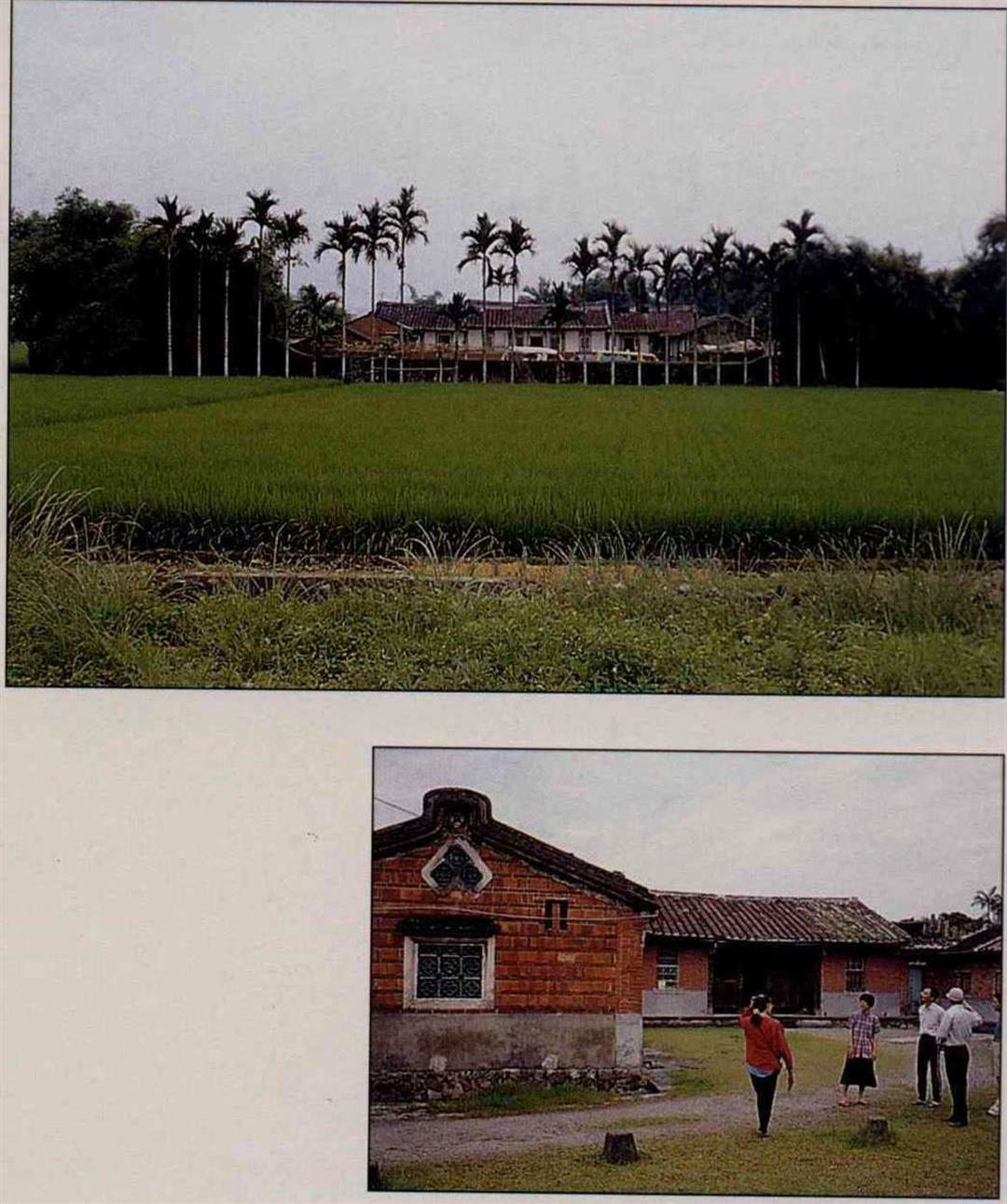

很多人想起來了,沒錯!在寬坦無垠的稻田裡,一叢叢綠樹圍起來,隱隱露出其間的家園,綠樹、藍天、灰瓦、紅磚腰牆、白粉牆,順著彎彎曲曲的田埂小路走下去,家門在望了。「回家,就應該是這樣的感覺」,建築學者王鎮華有感而發。

這樣的傳統農舍,宜蘭人慣稱為「竹圍仔」,與蘭陽平原上,抬頭一望就可看到的龜山島一樣,是宜蘭人最深刻的記憶。

根據王鎮華的歸納,宜蘭的建築傳統可依時間先後分原住民、漢族、日據、現代及後現代四個階段。今天仍然可以看到風格各異的建築,分別適應現代生活的變貌,是瞭解建築變遷活生生的例子。

原住民建築因年代已久,又無人詳加研究、刻意維護,目前在宜蘭已找不到蛛絲馬跡,唯有從文獻裏揣摩想像。(中研院史語所提供)

日據時代的建築,頭城穀倉是一例。這座磚造建築以山牆做立面,下有三開間連續拱,並有防雨出簷;建築的磚結構中,斜屋頂用以隔熱、高架可防潮、防蟲等效果。這樣的傳統,很可惜少在宜蘭新建築被延續運用。(張良綱)

漢族系統的建築,在宜蘭還保存了許多,綠圍民居即屬於這個系統。除了保有斜屋頂的出簷、腰門等傳統建築元素外,宜蘭地區還喜歡用當地建材——鵝卵石來砌牆面,傳統窗櫺如海棠、龜殼紋樣也用得很多,但較少用其他地區常見的竹節窗。窗櫺的敷色,喜用淡藍及深咖啡色。(王鎮華提供)

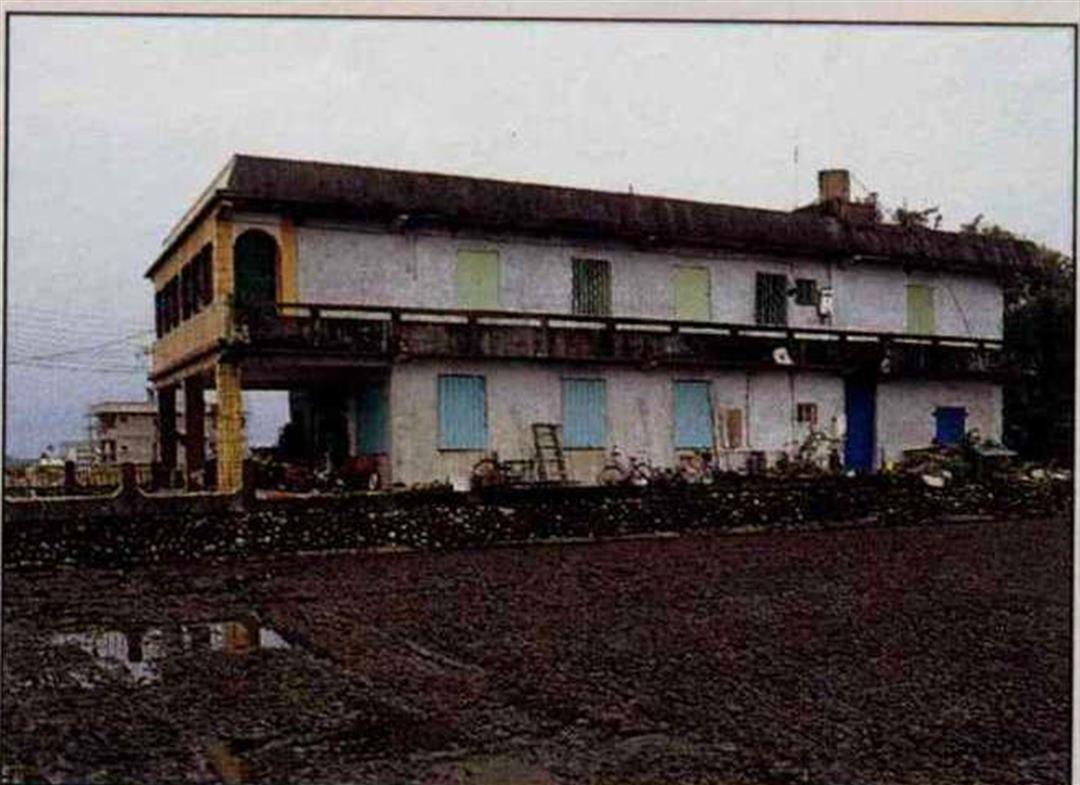

從民國五、六十年代經濟起飛到現在,宜蘭的新建築多在水泥方盒子外牆貼上瓷磚,陽台環繞,仍保有可開闔的窗扇用以防颱。(張良綱)