問:您為什麼會選擇負笈劍橋?

答:這其中是有一段緣由的。

我畢業於國立東南大學(後來改稱中央大學)物理系,本來對數學最感興趣,在民國廿三年的第二屆「中英庚款公費留學考試」中,數學還考了滿分,連數學家姜立夫先生都特別來問我為什麼留學不念數學,要念物理?

但我選擇去劍橋念物理是有道理的。我在大學時代讀過一本書,叫「放射性物質的放射線」,非常吸引我。你想想看,一個小小的原子還會蛻變、會分裂,產生各種粒子、質子、放射線,這是多麼有趣的世界!也因為這本書,才使我的主要興趣從數學轉到物理。

而這本書的三位作者,當時都任教劍橋,其中得過兩次諾貝爾獎的核子物理學家魯瑟夫德(Lord Rutherford)教授,正是劍橋最著名的物理實驗室——愷文第詩——的主任講座教授。同一個實驗室中,還包括世界上首次發現電子的J. J. Thomson、發現中子的Chadwick,及首次成功地打破原子核並造成原子分裂的Cockcroft和Walton。這些「大師級」學者濟濟一堂,可說是劍橋物理的黃金時代。我既然能有機會去英國念書,當然不願意錯過。

我在愷文第詩實驗室跟隨魯瑟夫德教授研究核子物理,兩年後,又轉而研究低溫超導體——說起來,我是第一個做這方面研究的中國人。可惜後來抗日戰爭爆發,不得不提前結束學業,整裝回國。

問:目前劍橋的物理還是執世界牛耳嗎?

答:現在當然不同了。科學進展愈快,所需要投資的人力、財力也愈大。像丁肇中博士在瑞士日內瓦進行的實驗,集合了上千位科技專家,耗資六億美金,整個實驗在地下五十到一百七十公尺深處進行,由歐洲各國合力支持,這就不是一個實驗室或一個學校負擔得了的。

戰前,英國研究核子物理時的重心是在劍橋,但二次大戰後,英國把核能的研究集中在牛津附近的Harnwell,由Cockcroft教授主持。而核子反應爐的建造非有整個國家的財力支持才行,所以劍橋的地位就不如從前了。

問:除了實驗室外,劍橋還有那些地方使您特別懷念?

答:我在劍橋是Emmanuel(以馬內利)學院的學生。它的原義是「與神同在」。另外由於我是研究生,每天專心做實驗,不常和同學嬉遊,也不常做運動。卻有一位大學部的英國友人,還記得他叫Jack Ambrose,常來約我星期天到鄉下的教堂中做禮拜。我那時還不是基督徒,我是民國五十五年才在台灣受洗的。現在回想起來,冥冥中似乎一直有主的帶領。

當然,學院中的生活也很有趣,規矩相當多。譬如所有的學生天黑後出門,都一定要罩上黑袍、戴上帽子。晚上會有監查,名稱為監督(Proctor),隨時在大街小巷巡邏;同時還有高級稽察(Pro-Proctor)專查監督是否盡職。大學生有時忘記帶方帽子,救急時在朋友家借一張唱片,以一隻手放在頭頂上,遇監督時,即飛馳自行車而過,可以不露馬腳。還有,人人一輛腳踏車——當然也有順手「借」車的,車子不見了,多半能在「失物招領處」找回——車頭前面籃子堭`裝得滿滿的書,別人把劍橋稱為「自行車之城」,的確很貼切。因為大學上課的地方離自己的學院相去還有段距離,所以非用自行車不行。

問:您會想家嗎?閒暇時做些什麼?

答:當然會,那時候最快的送信方法,是從蘇俄走西伯利亞鐵路,寄信總要一個月才收到。而在劍橋的中國同學又很少,以後陸續來了好幾位同學,總數也只有六、七個男生、一個女生,因此和外國同學的接觸比較多。不過中國同學每一、兩個月總會聚餐一次,我還作臨時廚師。我回國的時候,他們就很惋惜的說:「以後吃不到李國鼎的拿手好菜了!」

當然,劍橋人文環境好,到此地的人,一定要找機會多接觸。我記得有一次和三位同學結伴,騎自行車去莎士比亞故居看「莎翁戲劇節」,來回費了七天,但非常愉快,收穫很多。我也愛自己拿著相機拍風景照,留做紀念。

問:您剛才提到是因為抗日戰爭爆發,才離開劍橋,回到國內?

答:民國廿六年(一九三七年),三年的公費結束,魯瑟夫德教授本來已幫我申請到倫敦皇家學會獎學金,但是因為抗日戰爭爆發,我覺得這是民族生死存亡的關頭,如果置身事外,怎麼說也不能安心,同時同學也都敦促,就決定回國。

回國前,去看我的老師,他說科學家在戰時應參加科技工作,他並且指出一條路。因為現代戰爭,制空權的掌握是最重要的,而敵機來襲時,我們防禦靠的就是照測技術。他並且說,戰爭結束後你還可以回來作研究工作,恩師對我的考慮,實在是很周到,我經過歐洲,還安排在德國和奧地利參觀了兩個照測器材廠。

等到回國後,一方面先擔任國立武漢大學物理系教授,然後再尋找防空單位。終於在廿七年到長沙拜訪防空學校黃校長鎮球,及照測總隊隊長馮秉權兩位將軍。他們當然歡迎我來從軍,不過說軍中待遇低,怕我不習慣,我因為達到我由英返國的願望,所以也樂於接受這份工作。其間一路隨軍遷移,由長沙到衡陽、到桂林,最後到貴陽,總部安頓在花溪——一個山明水秀的村莊,建立起一個修理所來,但是我們的服務涵蓋各大都市如重慶、成都、昆明、蘭州等。

這樣兩、三年後,我更認清一個事實:要想把這場仗打贏,中國的工業一定要強。我的興趣也因此轉到實用工業方面,幾所大學要我去教課也都一一婉拒。後來進入重慶資源委員會資渝煉鋼廠,這是一生的轉捩點,我知道要瞭解國內戰時的工業需要,必須先參與工業,獲得實際經驗。

到了戰後,先在上海參加造船工業,然後調到台灣造船公司作了五年,又被尹仲容先生徵調到他主持的工業委員會,推動各項工業計畫。五年後,並入美援會,到五十四年轉任經濟部長、財政部長,擔任決策總執行工作,共十一年半。然後因心臟病而轉任政務委員十二年多,負責推動科學技術、支援整個國家建設,目的就在使國家進入開發國家之列。

問:您本來要走學術的路,卻因為戰爭而回國,走上實務、行政的路,會不會有些遺憾呢?

答:當然會,但人生的際遇就是這樣變幻不定,許多人笑我放棄劍橋學業回國是件「傻」事,但是我覺得我們出去留學,就是為了回來建設國家,把國內的科學研究帶上軌道,讓後輩青年能有好的學習環境,不一定要到國外留學。現在國內培養出來的碩士、博士,人數愈來愈多,程度也不錯,這就是學術在國內生根的成果。當然,要努力的地方還是不少。

問:您學物理,卻先後擔任經濟、財政兩部部長,您的訣竅是什麼?劍橋的教育,對您最大的影響又是什麼?

答:其實,有了科學訓練和分析能力,對各種工作都很有幫助。在財經界這種例子很多,像尹仲容先生念電機、嚴家淦先生念化學、趙耀東先生學機械等等。

我的方法很簡單,第一步是觀察整體,不能「見樹不見林」。這當然需要經驗培養,也需要各種專才,從各方面做研究,集眾人之長,才不會有缺漏;然後便是歸納檢討,把應該做的,按輕重緩急列出工作時間表;再來是折衝協調各各單位,因為小至原子構造、大至實驗室、乃至於一個政府,都是一種「系統」,要分工、合作,才能有進展,而我在劍橋學到最珍貴的,也就是這種做事方法和態度。

回想起來,劍橋三年,是我這一生最愉快的日子,沒有經濟壓力,又每天都獲得新知識;而且在那樣的學術環境中,真會使人產生一種「追求真理」的心情,這對我的影響是很深遠的。

我的一生過程,先後由英國返國參加政府工作,除防空學校外,都是事來找我,我接受後就以學習的態度去做事和待人。所以我感覺社會是一個永遠畢不了業的學校,進入社會,令人感覺人生之可貴,更證實了古人所說的「生也有涯,知也無涯」。

〔圖片說明〕

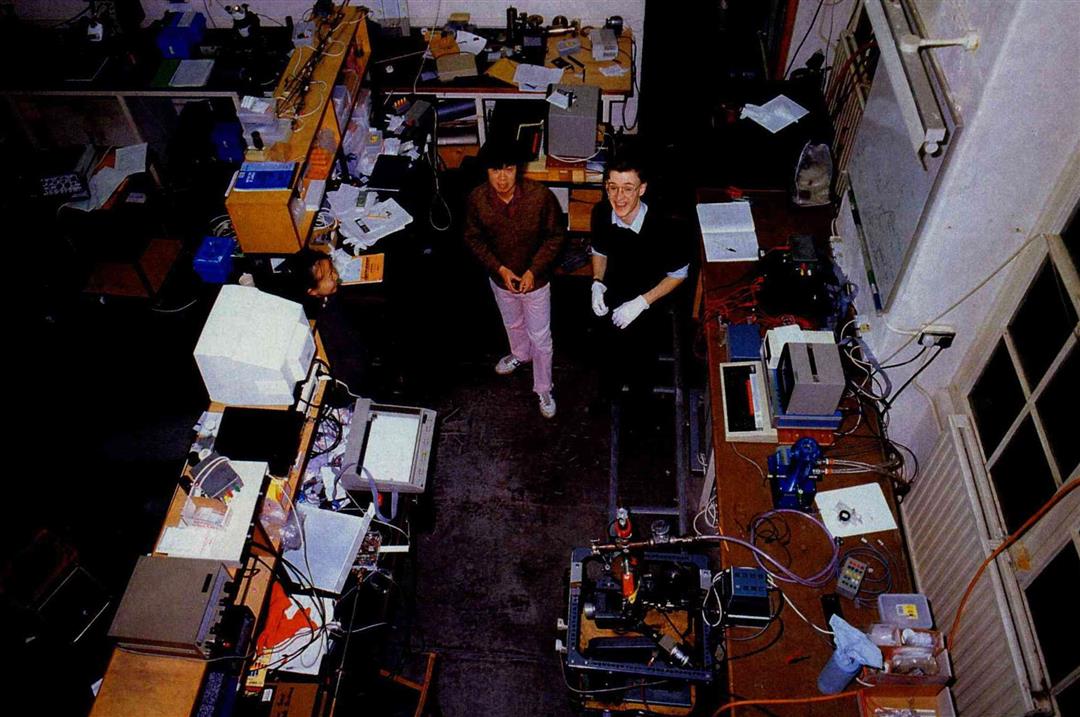

P.122

李國鼎攝於劍橋實驗室。

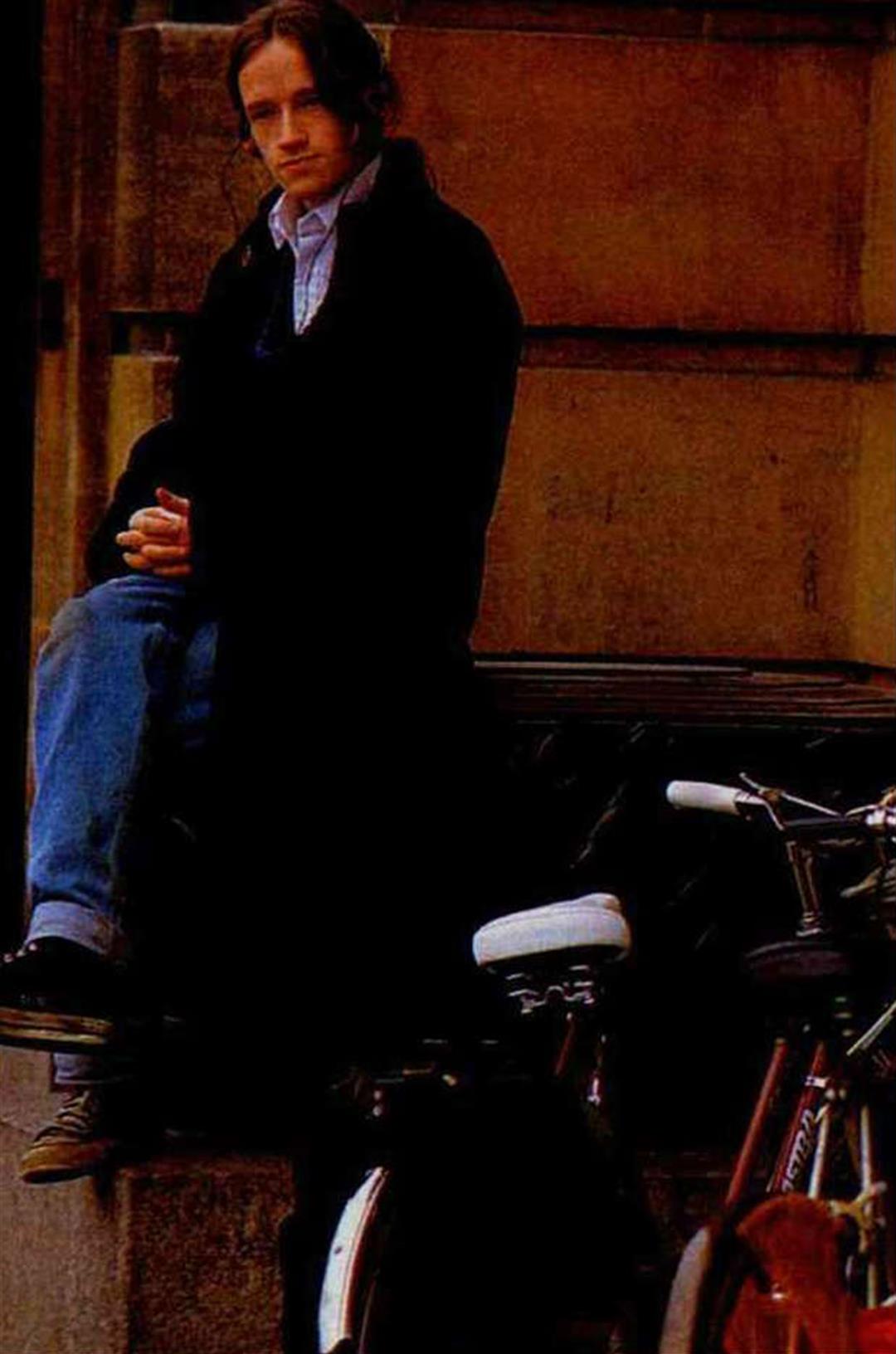

P.123

戴上方帽、罩上黑袍,拍張照片留念,這也算留學生涯中的一項盛事。

昔日貴族學子的華衣革履,已逐漸被牛仔粗布、運動鞋所取代。但劍橋步調緩慢,喜歡冥想的風氣仍然不變。(李國鼎提供)

亂七八糟的管線纏繞銜接,其中許多是學生自己設計、裝置的。圖為黃國雄與友人攝於實驗室。(李國鼎提供)