任何歷史材料都希望能補充史實,或是在重構歷史時,至少能貼近於重構的歷史時空,口述歷史自然也不例外,但是最近歷史學者反省的是,如此多的口述訪談,所建構的是否真的是歷史事實,還是僅是一群人的「集體記憶」?

開粿給它入餡?

以口述歷史材料為學術註腳的大有人在,他們可曾懷疑過這些材料的可靠性?當一位耆老侃侃而談日據時代種種時,他的記憶是否客觀?描述的事情是否因為年代久遠,而無法查證?是否懷抱著「崇古非今」的心態,將過去美化了?

由於口述歷史採取的是「你說,我錄」的訪談方式,因此問的人如何問?問的口氣、態度,以及最重要的,觀點如何?在在影響了答案的呈現。

這正是口述歷史的難題之一,也是觀看口述歷史常會「質疑」的地方。例如有關二二八的口述歷史,在一些著作裡,經常會出現死難家屬大罵政府的言辭,「彷彿沒罵幾句,就顯不出『台灣人的精神』,」中央研究院近代史研究所研究員許雪姬認為,這樣由意識型態導引的事實,就彷彿是「開粿給它入餡」,早就有了預設立場。

而回答的人,很難避免的,也會受到問者的觀點、個人記憶,以及社會現狀的影響。如今大眾媒體這麼發達,即使是耆老,對歷史事件的看法或事實陳述,很難說不曾被現在的時空導引,「很可能受訪者在社會的氣氛下,早已知道訪者的意圖,甚至會投其所好的回答問者所要的答案,」中央研究院歷史語言研究所副研究員王明珂說。

另一方面,受訪者跟口述者之間,經過一次又一次的詢答,要互相建立信任基礎,才有可能問出更多的內容,但是常常也因為彼此太熟悉了,訪者會對受訪者產生「同情」,也會對事件持相同看法,甚或在受訪者「隱惡揚善」的心態下,問出來的,只是訪者的一面之詞。

在許多方面,口述歷史訪員和文字媒體記者角色類似,記者對新聞事件中「平衡報導」大多奉為圭臬,而口述歷史訪員,卻常因為受訪者已設定為某類人物,甚或因受訪耆老年事已大,同儕所剩無幾,根本很難訪到,遑論其他。

最怕急功近利

甚至於口述歷史現場的氣氛也會導引答案。在一場座談會上,耆老紛紛談論日據時代的戰爭經驗,許多在戰地飢餓受難等記憶被提起,隨後,後面的口述者也不自覺的提到同樣內容。如此,「前面人的口述,變成後來人的記憶,」王明珂形容,這樣的口述歷史,呈現的僅是一群人的集體記憶。

如果口述歷史不被當作歷史著作,像報紙新聞一樣,看看便忘也就罷了,但若變成學術專著的註釋,被引用成為文章,很難說不成問題。

口述歷史還有語言轉換的問題,不管是閩南語、客語,或是山地語,轉換成如今通行的國語,這些轉換是否貼切,或者會相當程度的「失真」?

最令人擔心的,還是如今做口述史的人的心態。

近史所曾於民國七十五年間,為台灣經濟起飛的關鍵企業──唐榮鐵工廠的負責人唐傳宗做口述訪談。唐傳宗的口述裡,有很多批評先總統蔣經國的文字,唐榮企業要求在蔣經國逝世後才可出版,近史所按照他的想法,全書遲至民國八十二年才出版。

如今的口述歷史都講究立即出書,別說為仍然健在的相關人物做考慮,連考證的時間,常常都不夠。真正嚴謹的口述歷史,「若訪者說,她是台北一女中畢業,我們會想辦法很委婉的請她拿出畢業證書、紀念冊等證據,要不也需經相關人物、事實的求證,」許雪姬說,如果不這樣做,恐怕不能說是歷史著作,只能當文學報導或歷史演義讀。

誰來詮釋歷史?

但這並不表示口述歷史毫無意義與價值。王明珂指出,隨著解嚴、本土認同風潮興起,使目前台灣「探索過去的人」十分忙碌。幾千年中,一批一批的南島民族及大陸移民到台灣,使台灣達到相當的飽和。「島上人分幾個族群,爭吵誰對島上的資源最有權利,」他說。不過這樣的動機,卻是相當危險的,很可能造成不自覺的預設立場。

口述歷史有時是將被壓抑的記憶恢復,為某一群人建立傳統、記錄過去,因為這些共同的記憶有助於人群的認同。但是這其中也有相當的危險性,例如太強調一個族群的過去,其實是有意地將一群人推到邊緣。

有些口述歷史的終極目標,是為了社會正義,例如尋找婦女的過去,婦女被當作一個群體,為了社會地位,希望利益不受男性剝削。台北市女性權益促進會江文瑜表示,為《消失中的台灣阿媽》做口述史,更前瞻的意義,是希望政府能正視老年婦女的社會福利。其他台籍日本兵、二二八的口述歷史重構,是否亦可做如是觀?

口述歷史另一不易被察覺的陷阱是,訪問者或編口述史者本身的價值觀投射於受訪者,或是強勢文化或人物的觀念,不自覺的融入受訪者的思想中,形成鮮明的記憶,造成有時受訪者覆述他人的想法而不自覺。

跟所有的歷史材料一樣,口述歷史終極的也會碰到歷史詮釋的問題。有時這不是訪者或是口述者的問題,而是權力結構的問題。

王明珂表示,他曾有過問及原住民起源故事等口述歷史的經驗。當一位部落長老侃侃而談起源傳說,由於故事涉及到性暗示等比喻,最後在一旁聽說的妻子忍不住笑了起來,「我們其實也不相信呀!」她說,「我們其實並不懂的,假使你要更詳細的資料,要去找村裡的小學教師,或是牧師,」長老最後這樣說。

而針對老師或牧師,這些在部落裡掌握過去者所言,最後經訪談者翻閱文獻後卻常發現,他們掌握的原來是漢族,或是人類學家詮釋的過去。也就是說,採訪者儘管給了口述者「權力」,但是因為族群的主體不一定已經建立,因此儘管是在口述「歷史」,說的仍然是強勢文化族群的詮釋。

官兵變強盜?

在權力的架構下,一些人群的記憶有可能被忽略,或是刻意被抹殺、過分強調。歷史不斷在忘記一些過去,許多女性的過去被忘了,許多原住民的過去也是被忽略的;在台灣,有一段時間,「二二八」被刻意淡忘,現在,象徵抗日精神的「九一八事變」也幾乎快被人遺忘。

官兵變強盜?歷史的吊詭在此。翻閱二二八的口述歷史,當年懲處「暴徒」的人,如今一一成為受害者口述的控訴對象,對受到傷害的人來說,口述歷史給予另一種公理、正義,但是從歷史的角度看來,當年「懲處」他人者,是否也在權力的架構下,為「歷史」背負罪責?

從古至今,歷史的忠奸之辨從來由權力者來寫,然而抱著「識朝代興亡,辨人物忠奸」的讀史之人,卻不得不深自警惕,為何歷史的詮釋會出現大轉彎。「盡信書,不如無書」──孟子兩千年前的忠告,正可以作為口述歷史的註腳,這也正是歷史的迷人之處。

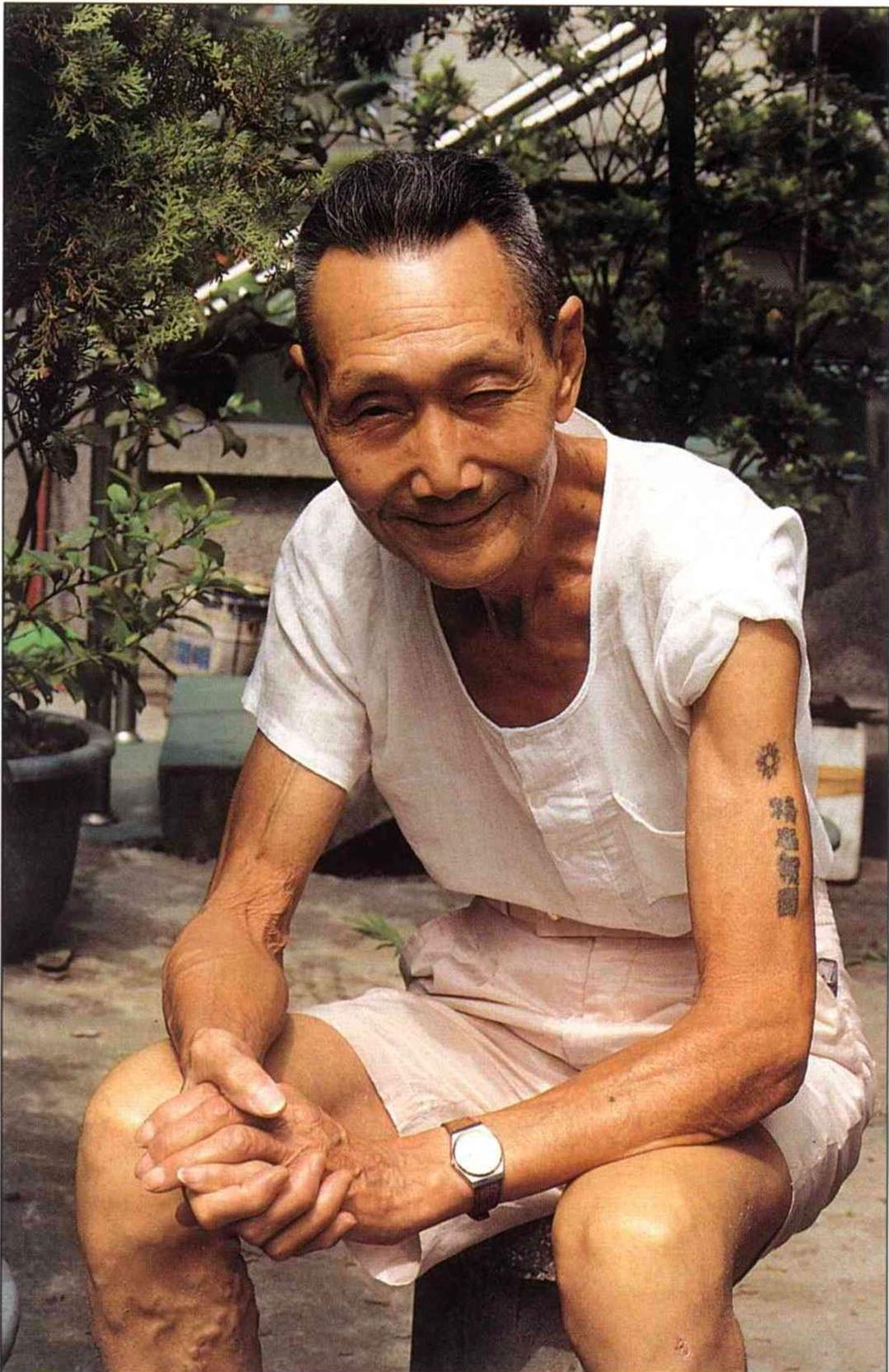

歷史記憶常刻意被遺忘?在今天,像板橋榮家這樣的老榮民,多少人還願意聆聽他們的事蹟?