苦悶與消極

沒走的,還是要在這兒尋找出路。

「別地方的華僑常出一些企業家、科學家,我們韓國華僑,什麼『家』也沒出過」,一群老僑苦笑著說。原因是韓國華僑受到太多的限制。例如店舖不可超過五十坪、總有土地不可超過二百坪,所有房舍不可出租只可自用;華僑貿易商股分不可過半,須由韓人來掌理主權等規定;而公務人員、律師、會計師等行業,外國人亦不可擔任。

空有教育大學院(研究所)文憑的楊昭禮,便在找不到適當工作後幹了八年餐館老板兼廚師,直到去年,才學有所用地到了釜山小學當校長,「生活就是消極嘛!」楊昭禮想起發展上的侷限,聲調尖銳地說著。

根據一份由旅韓華僑權益委員會近期所作抽樣調查,可發現如果韓國的生存環境沒有改善,只有百分之卅的華僑會選擇繼續留在韓國。

「要不是有家業要接替、有父母弟妹要照顧,哪會有人回來?」因此,留在忠孝村華僑的一大特色是——長子極多。「老大嘛!對於家庭總是有責任,就都埋在這兒了」,身為長子的范延明表示。

「苦悶的不只這些,找太太也很苦悶哦!」金立蘭替男生們訴苦。因為女孩子大多看不上當地的韓華,造成了今天韓國媽媽比例日高。這樣的家庭組合,孩子的中文程度自然不及從前,加上國內對僑生限制也日嚴,除了名額減少,規定僑生畢業後不可留在台灣工作等限制,也使得華僑孩子近年考韓國大學的比例提升至五成左右。

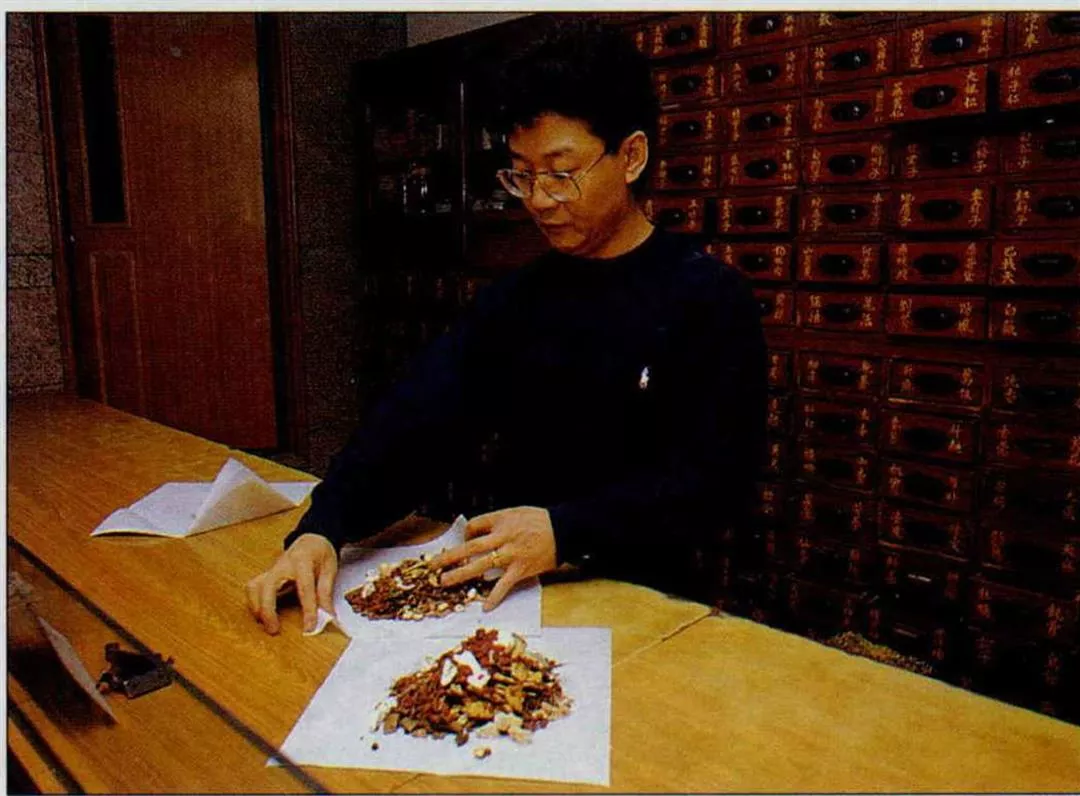

我們稱「漢」醫而韓國政府叫「韓」醫的中醫,是這裡華僑最有前途的行業。