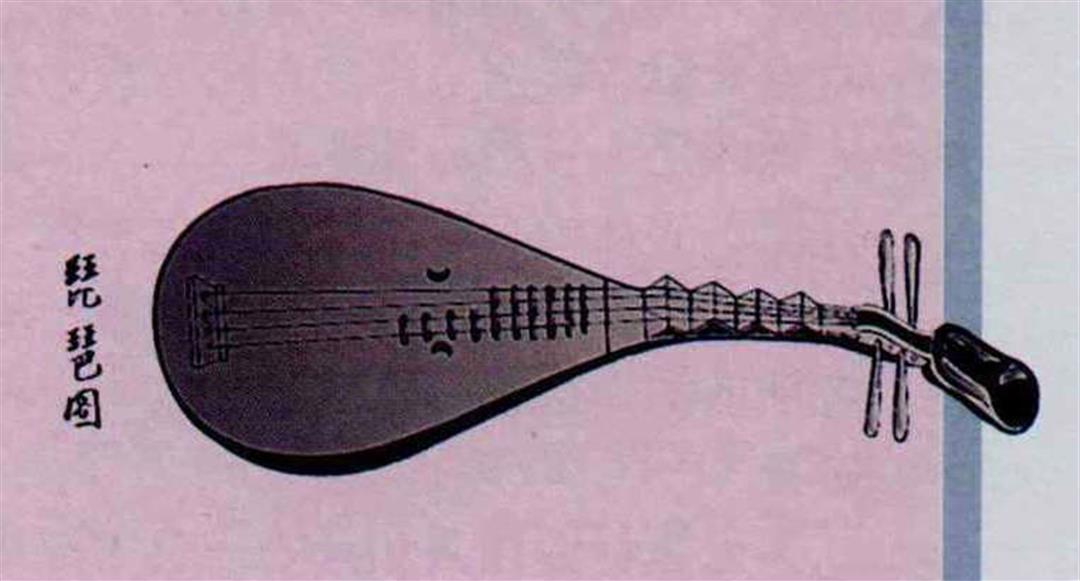

南管是一種流傳於閩南地區的古老樂種,相傳是唐朝末年的閩王王審知,因為喜好慶宴,而將宮廷音樂帶入閩南。雖然有關南管的來源難以考證,然而它橫抱彈奏的琵琶與唐朝圖畫中的樂妓相同,樂曲名稱也有許多與唐代教坊相同,因此一般認為它是隋唐的宮廷音樂,後來傳入閩南,故而有「中國音樂活化石」的美譽。

南管的主要流行地區在泉州、廈門等閩南語地區,其性格猶如文人士子一般古樸有致、內斂含蓄,唱曲委婉纏綿、綺麗多情;與源自北方樂器,性格熱鬧豪邁、經常出現在民間婚喪喜慶的北管,一文一武,皆流行於閩台地區。

南管的表演形式包括了演奏、演唱及戲劇。隨著閩南移民的腳步,遍及台灣及東南亞等地,又有弦管、南音、南樂等不同名稱,也因為祀奉「孟府郎君」為樂神,又稱為郎君樂或郎君唱。演奏的樂器以琵琶、洞簫、三弦、二弦四種為主,俗稱「上四管」。有時加入響盞、四塊、叫鑼與雙鐘四種敲擊樂器,叫「下四管」。在大會奏時,還可加入噯仔(嗩吶)、品簫(橫笛),合稱十音大會奏,呈現南管少見的熱鬧風格。

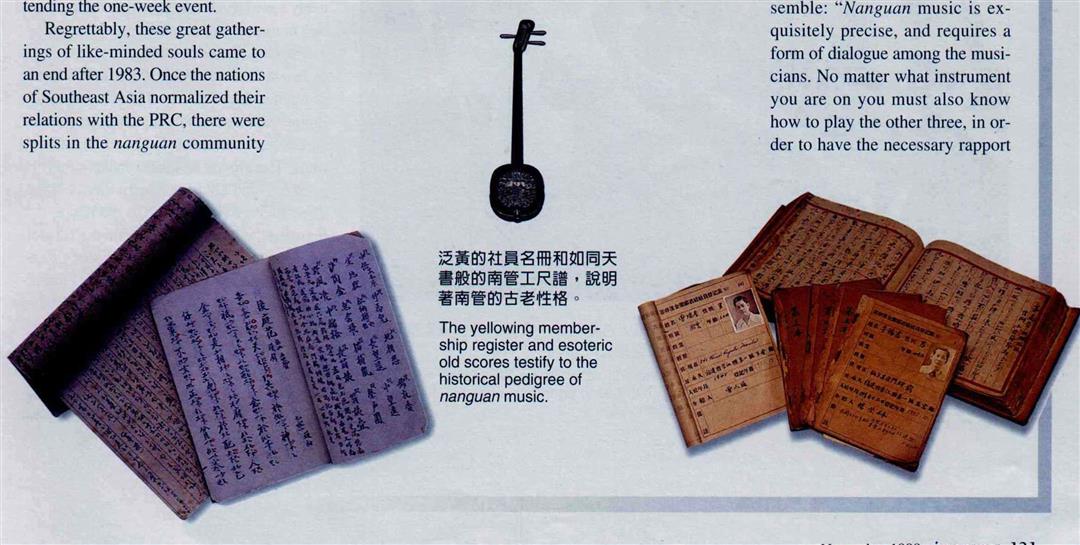

南管使用的「工尺譜」產生於隋唐,比歐洲於十六世紀廣用的五線譜早上好幾百年。樂曲種類分為指、曲、譜三類,「指」猶如交響曲一般,由數首曲子組成一套,有詞有譜,目前整理出來有四十八套。「曲」是單獨的演唱曲,現存有三千多首,但是經常被演唱的只有七十首左右。「譜」又稱清奏譜,是純供演奏的樂器譜。

傳說在清康熙皇帝六十大壽時,曾有大學士以南管為皇帝祝壽,皇帝大悅,於是賜給南管一個「御前清音」的封號,種種傳說,使得南管成為一種高尚音樂的嚮往與指標。因此不論在任何南管流行的地方,儘管它是販夫能歌、老嫗皆唱,然而要加入深一層研究的郎君社,卻有著那麼一點門檻。像是剃頭師父、唱戲伶人或娼妓等行業都不能加入。在台灣大多是仕紳階級才能成為南管人,到了今天,演出的老先生們即使都已自工作場上退休,然而演出時不是西裝筆挺,就是長袍馬掛,十分隆重。

p.118

孟府郎君就是五代後蜀的君王孟昶,相傳他精曉音律、善於制曲,因此被南管子弟尊稱為祖師爺。

p.119

南管的主要樂器為琵琶、洞簫、二弦與三弦,演奏時樂手分坐兩邊,歌者則手執拍板居中演唱。

因此被南管子弟南管的主要樂器為琵琶、洞簫、二弦與三弦﹐演奏時樂手分坐兩邊,歌者則手執拍板居中演唱。

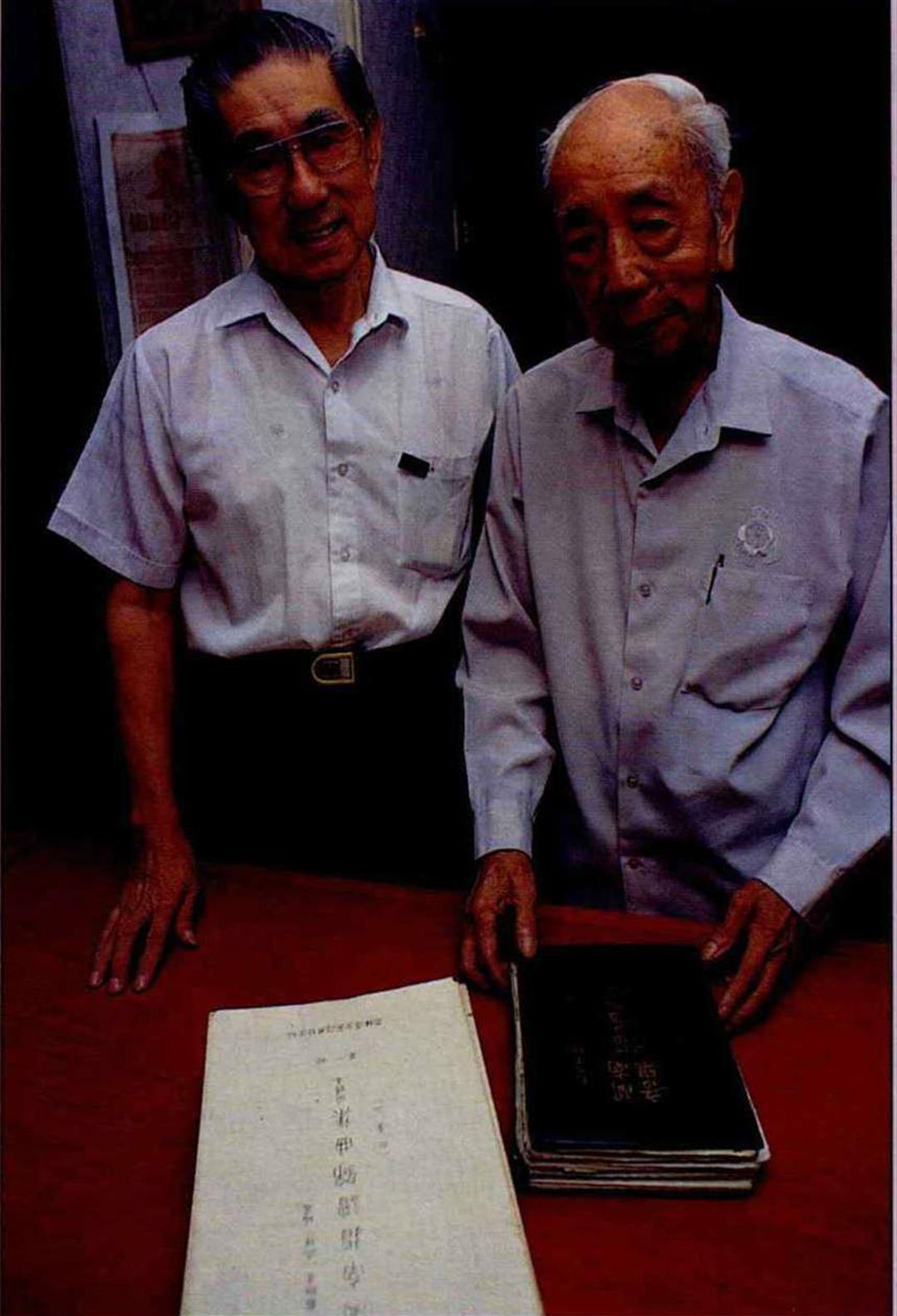

菲律賓不僅曾是南管界的龍頭老大,由金蘭社劉鴻溝(右)與蘇志祥(左)各自整理編輯的南管樂譜更是盛行各地。尤其蘇志祥更將大量古譜譯成簡譜,以利推廣。泛黃的社員名冊和如同天書般的南管工尺譜,說明著南管的古老性格。(卜華志)

泛黃的社員名冊和如同天書般的南管工尺譜,說明著南管的古老性格。(卜華志)

佔菲律賓總人口不到百分之二的華人相當熱心參與華人社團聯誼,在郎君社的理事就職大典上,都可以看見這樣熱鬧的宣誓晝面。(國風郎君社提供)(國風郎君社提供)

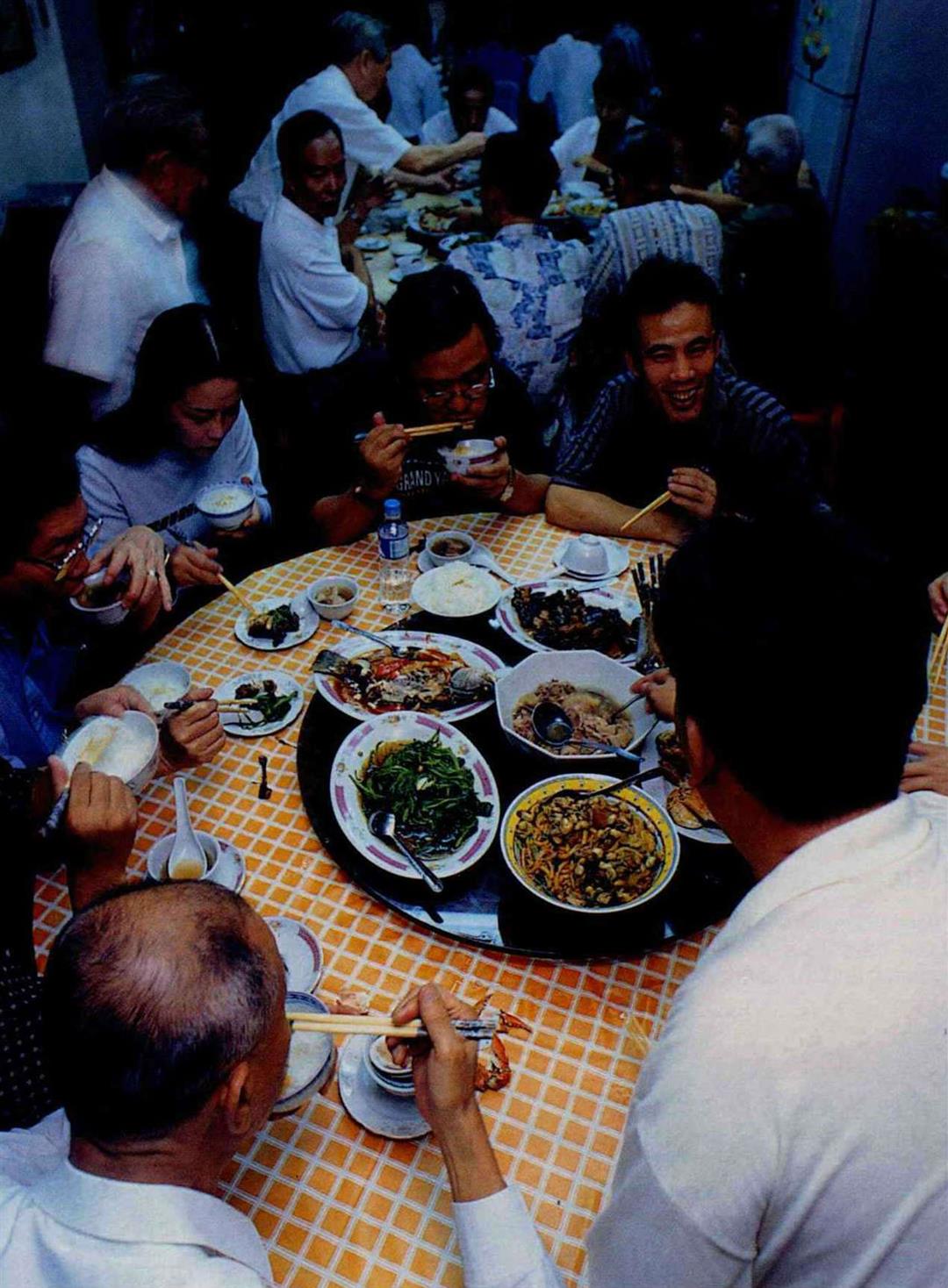

每週一次練習的「打館」時間,南管人及眷屬齊聚,既可玩音樂、聽鄉音,又有家華人社團互相邀約。(卜華志)

趁著今天人來得多,大家興致勃勃地來個十音大會奏。在東南亞南管社團日漸沒落、樂手不足的今天,機會難得。(卜華志)