擺不出一張兇臉的莊鴻森就常端出黏了許多蟑螂標本的蟑螂屋,鬧脾氣或是不敢做動作的萱萱一看到「蟑螂老師」,就鼓起勇氣、克服難關了。有時候莊鴻森也開玩笑說萱萱的動作好醜,好像一隻青蛙,愛漂亮的萱萱馬上認真地做動作。只要克服了難關,專研幼兒體育的輔仁大學體育系講師黃永寬指出,小朋友很容易忘我地投入練習,直到練習告一段落,才會覺得累。

摔也要摔得漂亮

競技運動的壓力不只來自於練習,也來自選手間的比較和競賽的勝敗。至於小朋友,雖然也會互相比較,但是黃永寬說,小朋友剛開始在意的不是名次,而是有沒有贏認識的人。有時候小朋友也會因為別人都有獎牌、自己卻沒有而哭。梁梅松曾經為了讓所有的小朋友皆大歡喜,而去向比賽的主辦單位多要兩塊獎牌鼓勵小朋友。

不過,就算比賽輸了,小朋友也很少會斤斤計較。江怡萱有一次參加比賽時,在地板項目的第一個跳躍跳太高了,下來之後就呆在場中,直到音樂結束。雖然她一下台就放聲大哭,但是江爸爸說,她哭完沒多久又開始和別的小朋友玩起來了。張媽媽也記得瓊文第一次上場比賽時,賽前一直擔心會滑跤,於是她告訴瓊文:「摔倒了沒關係,趕快爬起來,而且既然要摔就摔得漂亮一點。」沒想到瓊文真的摔了一跤,比賽結束後,卻興奮地在場上大聲問教練:「我剛才摔得漂不漂亮?」

兒童運動比賽的輸贏倒是其次,黃永寬認為,從競賽的過程中,小朋友可以得到眾人的喝采和鼓勵,而有「像個英雄」的成就感和滿足感,就像他們崇拜的偶像一樣,體育明星也常成為小選手的榜樣。

此外,小朋友的表演慾也從比賽中得到滿足,滑冰教練林肇藩說,滑冰本身就是一場表演,選手必須以滑冰的技巧來詮釋一首曲子,這有可能是一場芭蕾、爵士、有氧,甚至是民俗舞蹈。不只是滑冰,林肇藩說,就算是一個田徑選手,當他在跑道上奔馳時,就是一場精采的表演。

當小選手投入一段時間之後,對於競技運動的認知愈來愈明確,慢慢地從中學習遵守運動規則、勝不驕敗不餒等運動道德,甚至會漸漸產生運動生涯的目標。從美國返台發展的陳婷,投入滑冰練習已有五年,通過美國滑冰學會第五級檢定,「婷婷一到冰上,經常十個小時不下來,」陳媽媽說。

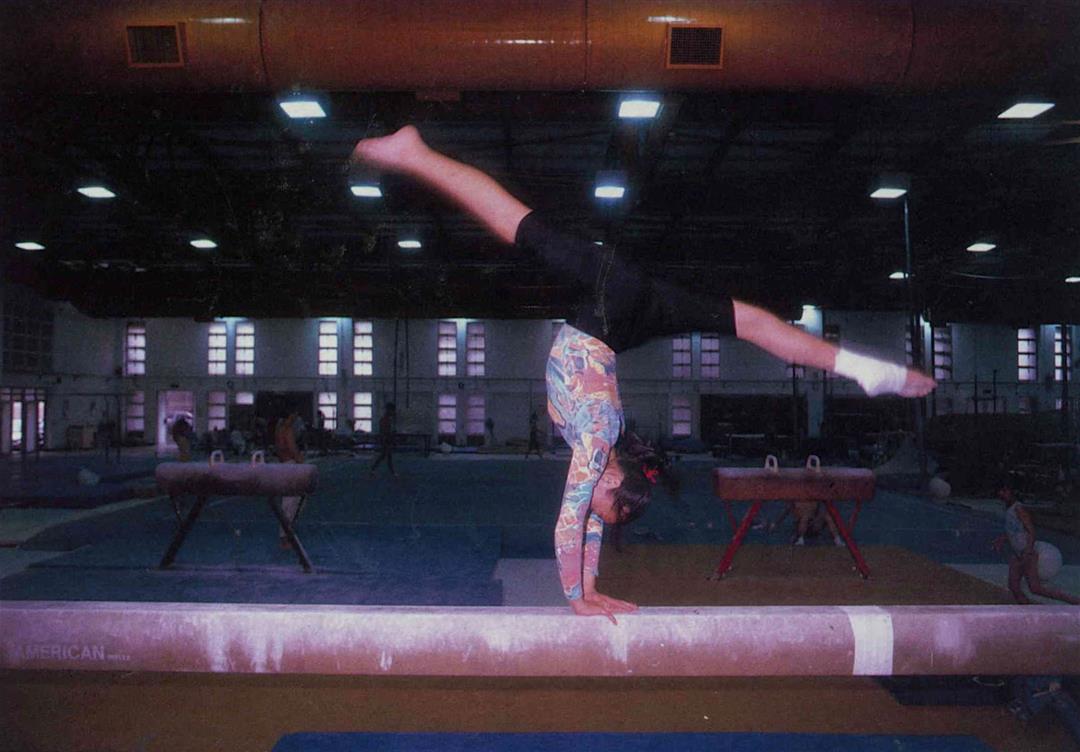

不知從平衡木上摔下來多少次,才能夠練出如此均衡、協調的動作?(卜華志)