近年來柏克萊傳出「八○年代初期,亞裔申請入柏克萊就學比白人困難」情事,以諾貝爾獎得主、物理系教授李遠哲和東亞所教授王靈智為首的亞裔老師、學生,立刻群起追根究柢。

學校於是不得不組一個委員會調查此事,並收集了一九八一到八七年所有學生入學申請、錄取資料,做成報告。結果報告指出,平均每年有五十位原達錄取標準的亞裔學生被拒絕。

報告一發表,翌日亞裔師生就公開指責此份報告根本是胡說。他們認為數目當不只這些,學校不該將七年來的人數加起來評估,而應將每一學院、每一年分開來分析,才能正確看出亞裔學生被拒絕的程度。

目前,此事仍然沒有結論,校長已向亞裔師生道歉多次,學校則無法自圓其說,而多數非亞裔學生又支持極力追討公道的亞裔師生。很明顯的是,整個亞裔勢力在柏克萊日漸不容忽視。

根據校方統計,去年柏克萊大學少數民族的入學率超過白人;少數民族中,亞裔人口佔一半以上,而華裔子弟和中國留學生又佔多數。

留學生來到柏克萊,「很容易就覺得是投入一個相當熟悉的環境」,在都市計畫研究所就讀的邢幼田說,因為此地「黃面孔特別多」,有安全感。

多年來,理工學院的許多系所中,華人研究生一直佔有相當數量。省旅遊局技正王育群畢業近四年了,她還記得與她同一屆的機械系研究生,正好一半來自台灣,一半來自大陸。走進機械系研究室,彷彿回到自己國家,都是中文對話,外國同學還將此研究室戲稱為「China Town」。

讓王育群覺得自己在柏克萊「不是外人」的另一件事,是每逢雙十節,學校的鐘塔一定會播放「梅花」等多首中國音樂。

留學生人數多、勢力大,和中國同學有關的組織也愈來愈多,宗教、政治、已婚家庭等各種性質的同學會,有十幾個。新來的留學生真是「不怕沒人照顧」,很容易就能在校園找到一個同學會,食衣住行可以同時解決。

唯一美中不足的,是校園小、學生多,停車位稍嫌缺乏,但是,勤快點騎「兩輪車」或走路上課,就沒有「行」的煩惱了。

在中國同學特別多的學校就讀,好處雖然多多,但「代價」也不小。比如機械系同學通過博士口試後,有請吃「披薩」的傳統。每回客人人數可以多達上百人,餐廳容納不下,大夥只好輪流前往,主人則一面欣喜畢業在即,一面對著荷包心疼。

此外,研究室裡全是「老中」的天下,彼此討論學業固然方便,但英文會話和聽力可能比起別人就是「差一點」!

〔圖片說明〕

P.126

離開擁擠的人潮,校園內也有小溪潺潺、落葉滿地的寧靜一隅。

P.127

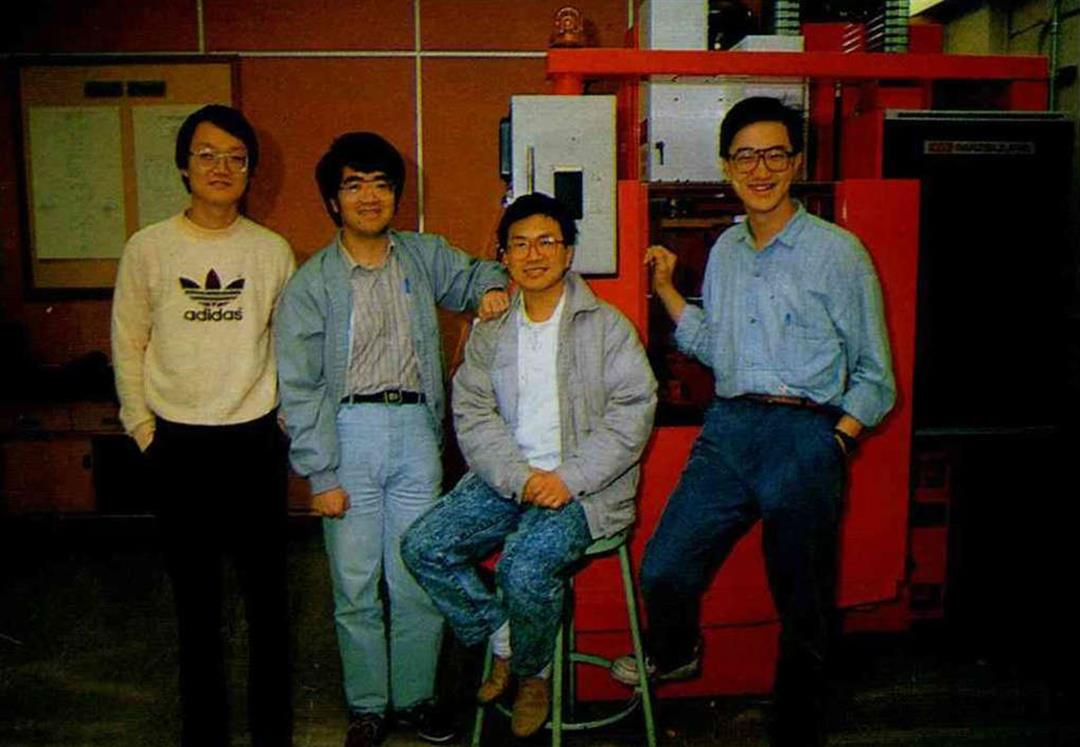

柏克萊機械系研究室曾被戲稱為「中國城」。

P.127

手端「披薩」者為通過口試的準博士。

柏克萊機械系研究室曾被戲稱為「中國城」。(鄭元慶)