誰是最佳演員?

李行素以導戲一絲不苟、成績斐然聞名,再加上捧紅了不少藝人,許多演員都以演出李行的影片為第一志願。在李導演眼中,究竟誰最能抓住他的戲?

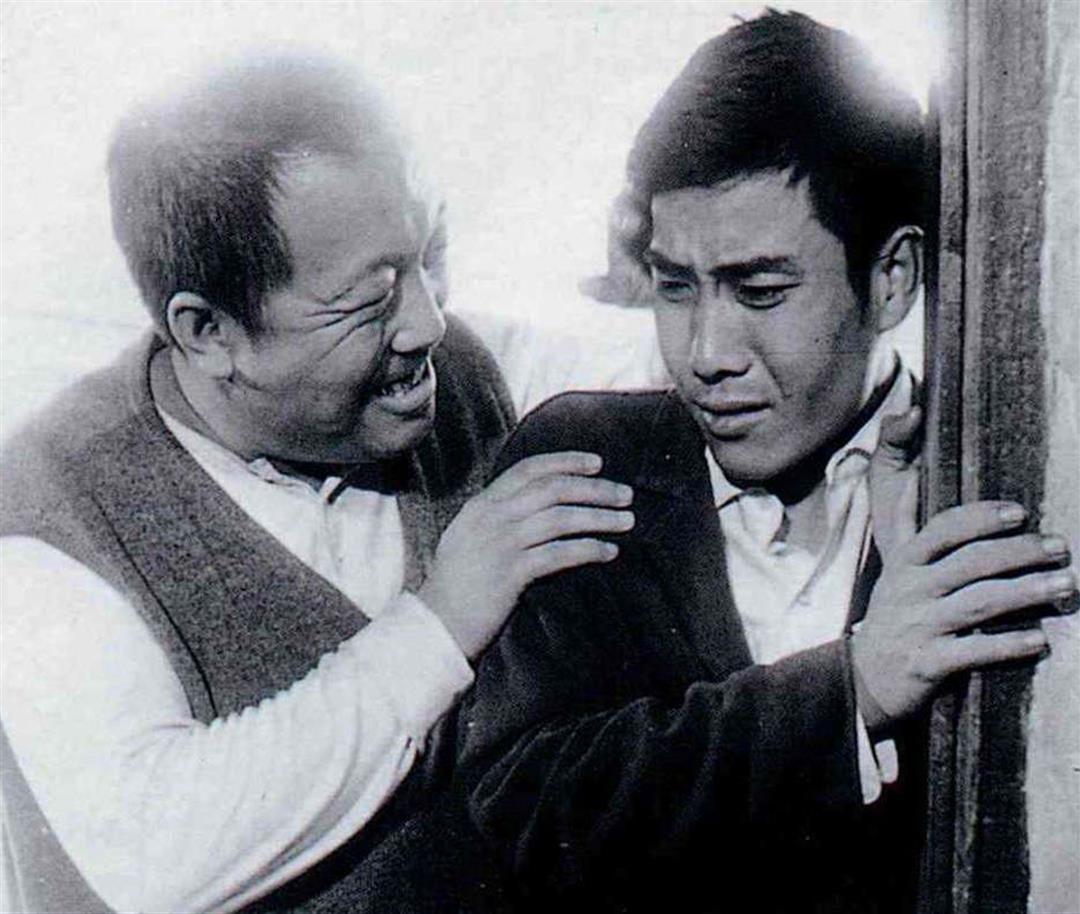

李行透露,男演員中,歐威與柯俊雄是他最器重的演員;二人最大的特色就是對電影充滿了企圖心,希望演好戲,而且每一齣新戲的成績都希望超越上一部。難得的是二人情同兄弟,經常切磋演技。可惜後來為了爭取《秋決》演出,彼此產生心結,往來漸少,直到歐威過世,柯俊雄才趕到現場痛哭流涕。李行說,這也是無可奈何的事,做演員,他們都太好、太要強了。

至於女演員,唐寶雲、王莫愁、甄珍、林鳳嬌都能抓住導演的要求,四個演員也各有特色,絕不重複,但是李行對甄珍格外推崇:無論左拍、右拍、上拍、下拍、前拍、後拍,甚至睡眼惺忪拍都好看,真是應了一句行話「祖師爺賞飯吃」,天生的明星材料。

以導演而言,李行對伊利卡山、黑澤明的作品讚不絕口。中國導演他最推崇已故的李翰祥。李翰祥是學美術的,無論人物造型、布景、服裝都十分考究。李行特別指出,李翰祥在拍《喜怒哀樂》中的「樂」時(白景瑞、胡金銓、李行分別導喜、怒、哀),由於經費有限,在很小的攝影棚裡,採用「強迫透視」搭建的水車磨坊布景,效果出奇的好,後來許多導演都學他,他拍《秋決》就用此方法,加強了景深和氣氛。

李行自七十五年拍完《唐山過台灣》就沒有再導戲。這些年來,台灣在新浪潮電影的引領下,走向藝術片的格調,強調個人風格、創作,沒有明星,不講究大卡司和劇情張力,節奏越來越慢,再加上錄影帶、第四台越來越多選擇,結果電影人口急驟下降,片商不肯投資,電影人只好靠新聞局的輔導金拍片,片子更是愈拍愈窄,成為惡性循環。

《路》也是李行花了最久的時間拍攝的,描寫一對父子崔福生和王戎之間的種種,票房卻冷得令李行難過。