近年來,兩岸文化藝術交流不斷,唯獨不見大陸的薌劇團來台演出。因此九年前,當新加坡的「福建公會薌劇團」到台灣演出時,被稱為是台海兩地歌仔戲的首度交流。為何在新加坡的野台戲全面吹送台灣調,而這支業餘的劇團卻偏偏鍾情於大陸風?

秋月的故事

遠因可以從一手創立福建公會薌劇團的主任沈秋月身上說起。生長在東南亞歌仔戲重鎮新加坡的沈秋月從小就愛看戲。經常在家裡拿著雞毛撢子當馬鞭,穿起門帘當披風,自編自演福建戲。當時台灣來的「秋月歌仔戲班」在新加坡連演了半年,深深吸引了這個原本叫做「沈秀珍」的小女孩,於是她將名字改成「 秋月」。之後她也曾到台灣尋找這個秋月歌仔戲班,才知道原來只是臨時成軍的戲班,早就解散了。

初中畢業之後,因為街邊的福建戲經常對白粗俗、情節粗糙,沈秋月不再醉心於福建戲。直到一九八五年,新加坡歌仔戲開始刮起大陸風,水準一流的國家級福建漳州、廈門等薌劇團陸續前來公演,精彩演出讓新加坡人耳目一新,也令沈秋月深深地著迷,因此在組織劇團時,決定以「薌劇」為名。

老師是一卷錄音帶

以薌劇為名,也決定著這個新加坡唯一的業餘歌仔戲團將完全以大陸風格為主。「薌劇團剛成立的時候總共才兩個人,一貧如洗,什麼也沒有,剛開始的老師就是一卷漳州薌劇的錄音帶罷了。」憑著沈秋月幼年看戲的經驗,加上錄音帶的唱詞內容和音樂,就兩個成員排出了第一齣折子戲《十八相送》。

許多全本大戲,如《雜貨記》、《五女拜壽》、《皇帝與村姑》等都是靠著大陸薌劇團的錄影帶來排戲的。直到近五年來,才陸續邀請大陸的師資前來教授唱腔與基本作功。

除了排戲、唱腔與台灣的歌仔戲大不相同,大陸薌劇講究四功、五法的專業訓練下,所呈現的戲劇風格也與台灣的歌仔戲迥異。「包括唱、作、念、打四功,和手、眼、身、法、步五法都是必要的戲劇訓練,」曾經前來指導福建公會薌劇團的大陸藝人李秀華表示,目前她是新加坡戲曲學院的高級教師。

由於大陸受了樣版戲「京舞體」三合一的影響,地方戲曲風格變得規格化和一致化。李秀華指出,大陸的薌劇教學非常嚴謹而規範,像是手的姿勢就有所謂的八位手法,每一個動作從開始到結束,中間動作的運動路線,動作轉換間的高低、幅度大小都要符合規定才行。為了表達人物的內心變化,小旦出場時含羞帶怯的做出「羞眼」,晴天霹靂之時則睜大眼睛定住做「怒眼」,舞台台步剛勁有力,表情精準,與台灣歌仔戲「師傅講一支骨,演員生根又發葉」的即興發揮完全不同。

新加坡的美酒加咖啡

趕著千禧年的「大日子」,現在已有將近二十位成員的福建薌劇團一口氣排練著三齣大戲。文武場奏樂,小旦開口,文言的念白、高亢明亮的假嗓唱腔,好像是唱台語的平劇,「大陸的在唱什麼,不看字幕都聽沒有,」多數的新加坡觀眾和街戲藝人仍不習慣薌劇團的美聲唱法。覺得台灣歌仔戲淺白、自然發音、即興式表演,比較合乎閩南人的風格。

然而喜愛大陸薌劇的戲迷則覺得,時下台灣的歌仔戲藉助聲光特技,作功不夠細膩,經不起細看,不像薌劇裡講究水袖、下腰、轉腕等身段、武功把式尤其精彩。「大陸的薌劇用看的,台灣的歌仔戲用聽的,」筱麒麟閩劇團團長劉虎臣認為各有所長。

經過了十二年的揣摩,沈秋月的福建薌劇團近來也開始思索融合大陸與台灣兩地歌仔戲的優點。新戲《血染金鑾殿》採用的依舊是大陸的新編劇本,故事有張力、不拖泥帶水,唱腔上,折衷的降低高度,並加入一些台灣小調,裝扮上則採用「台灣的歌仔戲化妝清雅,好人壞人裝扮都一樣,比較人性,」沈秋月表示。究竟是咖啡香醇?還是美酒有味?可以顯見,在新加坡,將有一種大陸味歌仔戲或是台灣味薌劇正在醞釀發酵中。

p.93

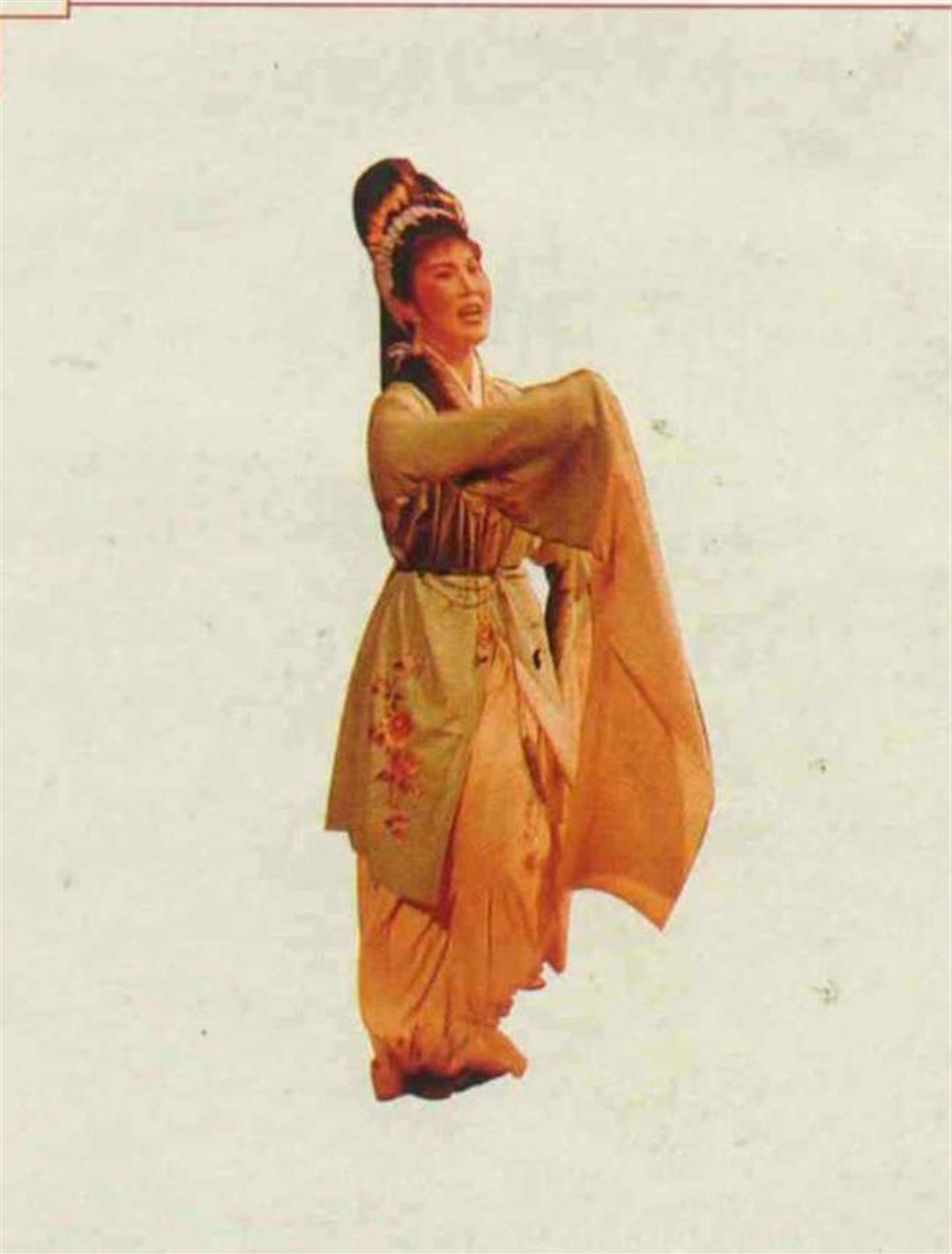

一群業餘的戲劇愛好者排演新戲,就憑著大陸薌劇的錄影帶與錄音帶依樣畫葫蘆,看來也頗有板有眼。

p.95

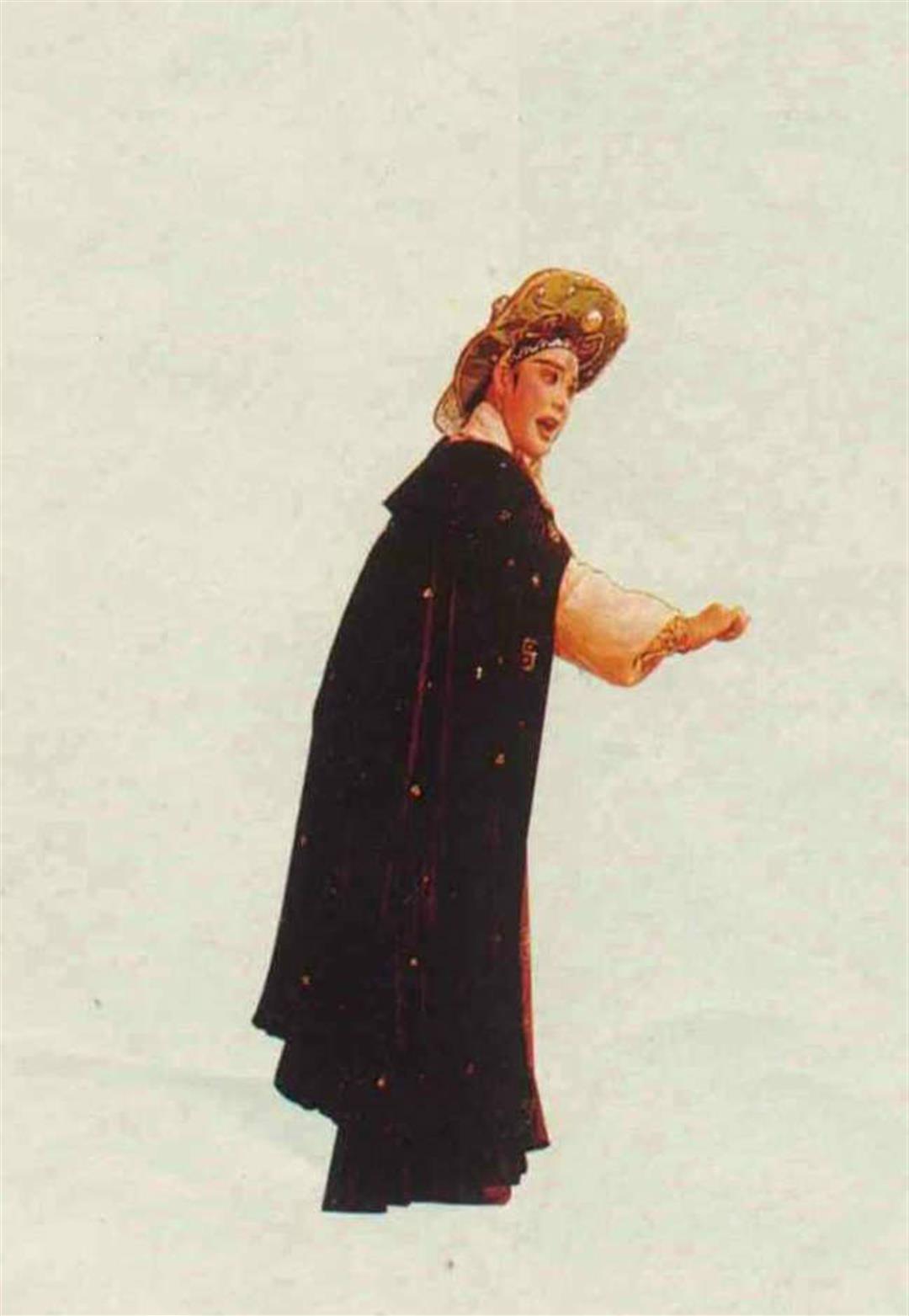

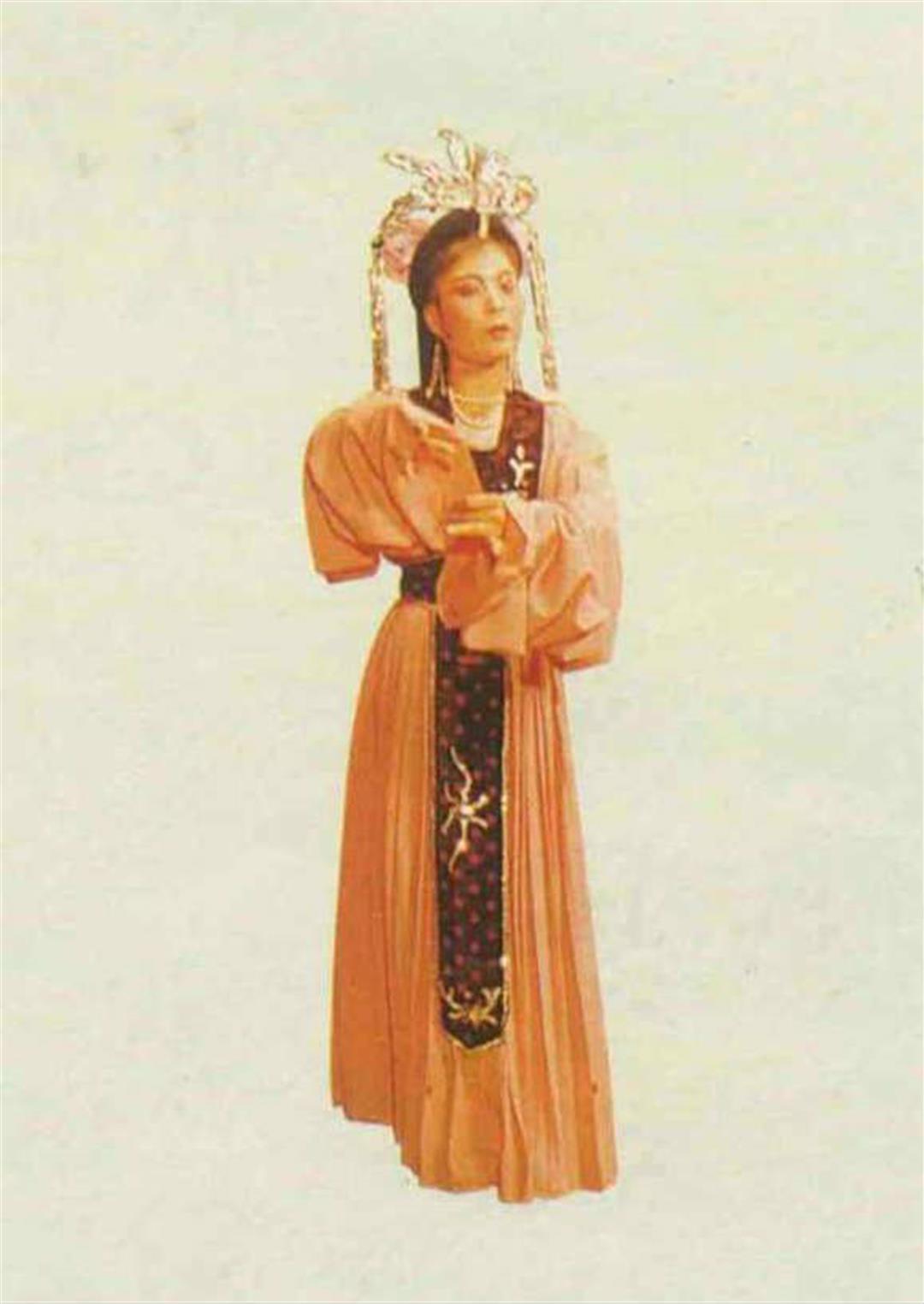

與台灣歌仔戲同出一源的大陸薌劇,不論身段或是眼神都講究嚴律的法則,風格大不相同。

與台灣歌仔戲同出一源的大陸薌劇,不論身段或是眼神都講究嚴律的法則,風格大不相同。(卜華志)

與台灣歌仔戲同出一源的大陸薌劇,不論身段或是眼神都講究嚴律的法則,風格大不相同。(卜華志)

與台灣歌仔戲同出一源的大陸薌劇,不論身段或是眼神都講究嚴律的法則,風格大不相同。(卜華志)

與台灣歌仔戲同出一源的大陸薌劇,不論身段或是眼神都講究嚴律的法則,風格大不相同。(卜華志)

與台灣歌仔戲同出一源的大陸薌劇,不論身段或是眼神都講究嚴律的法則,風格大不相同。(卜華志)