父母變朋友

「經濟事務最好讓市場機能自由運作,政府儘量減少干預;國民的生活行為,像賭博、色情,是『人性問題』,只要不影響他人生活安寧,政府也不必管太多;私立學校的學費,只要有人願打、有人願挨,行政力量不必介入……,除非是大多數民眾希望政府管的事,否則政府出面只有吃力不討好」,中華經濟研究院副院長于宗先說。

他指出:「社會變了,就算傳統上政府扮演父母的角色,但現在『孩子』已漸長大,也該開始以『朋友』態度相對待。否則如權威的父母及剛長大的叛逆少年,政府與民眾間很容易產生『政治代溝』。」

當然不見得民意全是明智的,尤其目前我國的民主政治還未完全成熟,民眾又要民主,又對政府有依賴,政府該怎麼做呢?

「還是用對朋友的方式——溝通,讓大家把反對的話說出來」,周天瑞認為,這一點國內有些官員做的不夠,主要是權威心態仍然存在:「現在雖然解嚴了,但他們還沒有把自己從官大民小的觀念中解脫出來。」

他指出,民主社會中應該是官小、民大。聯合報新聞供應中心主任楊憲宏也認為,在民主社會中,政府做得好是應該的,做不好就該換有能力的人來做。展望管理科技股份有限公司總經理蔡松齡更推至極致地表示:「政府是全國服務業最大的公司,服務品質如何應交付公評,有沒有存在價值也應由市場決定。」

民主社會的遊戲規則雖然清楚,但要人人技術純熟則須時間練習。政府行政措施品質如何認定?對行政措施不滿意如何表達意見、發揮影響力?行政機關如何與民眾溝通?不同利益團體如何協調、達到都能接受的結論?……都是目前對政府和對民眾的考驗。

「有些人只看到一面,譬如政府機關中認真做事的人,對某些公共政策遭到反對就很沮喪,覺得為什麼這麼好的事還有人要反對?為什麼這麼不可理喻?另一方面,反對人士卻認為國會的代表性有瑕疵,通過的議案不一定能完全反映民意,政府做得再好也沒用」,黃輝珍指出:「要消除這兩個極端,根本之計,在讓民意表達的管道暢通、國會結構健全,使政策的歸政策,政治的歸政治。」

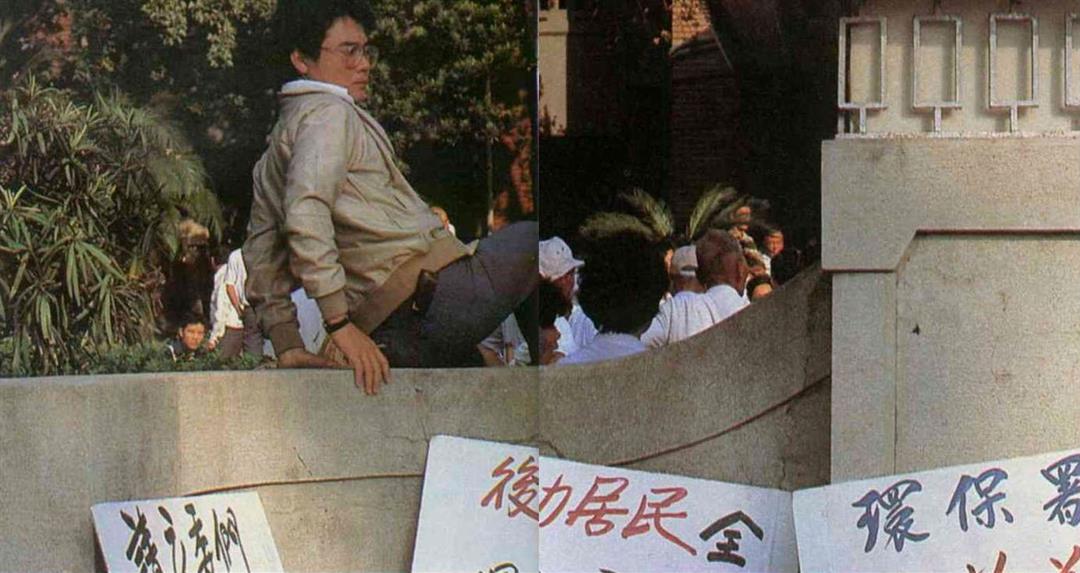

民意到底「藏」在那裡?是在民眾抗議的街頭,還是古廟中的里民大會上?(本刊攝影小組)