真箇山中無歲月

走上二樓緊貼著山壁的邊房,飄來一陣樟木香,而出迎之人,並非想像中的白髮老翁,而是一位黑髮紅顏的壯年男子。工作室裏堆滿各式各樣完成及未完成的佛像、金剛、木裙、窗櫺……,地上則鋪滿木削。

原來關渡宮的媽祖雖是三百年前由福建渡請來台,但這所廟宇卻是十幾年前建成的。至於最早的關渡宮,是康熙初年靈山巔上以茅草搭建的「天妃宮」。康熙五十一年雞籠通事賴科曾糾眾重建,以瓦易茅。此後淡水河水位下降,為方便行旅祭祀,又不斷往下移建加蓋,但直到十幾年前,仍是古色古香的木造殿堂。民國五十幾年,由於信徒盛傳此地媽祖靈驗,香客對此廟十分支持,乃大舉改建,變成如今這樣宏偉壯觀的現代化廟宇。此後香火更盛,殿宇、佛像也不斷鍍金上彩、塗漆描紅,就愈發富麗堂皇了。

這位師傅姓王,他是十幾年前廟宇改建時來到這裏工作的,至今仍擔任廟中繼續擴建與裝飾的任務,各殿的木雕,幾乎全出自他的手;一般石雕和新殿的設計,也多出自他的巧思。王師傅手持刻刀,吃齋念佛,日夜為此廟傾注心血,從無倦意,亦無離去的打算。據說他今年已五十好幾,但看來不過三十許。

宗教信仰是關渡民生的重要活動,媽祖廟則是祭祀中心。任何祭典,遠近居民必會隆重祭拜;婚喪喜慶,更免不了請媽祖降福。至於平日許願祈禱、消災解厄,也都有勞媽祖幫忙。除此之外,關渡宮旁有一座規模較小的「玉女宮」,供奉地方神明「玉女娘娘」及四大金剛,信徒亦眾。玉女宮還在社區裏擔負了地方公益的責任,社區內的許多活動都在此舉行,還興辦了托兒所和幼稚園。軒轅教的黃帝神宮也在附近,供奉黃帝神像,以孝道為傳教重點。此外,本地還有一個土地公廟和三個專祀無主孤魂的有應公廟。

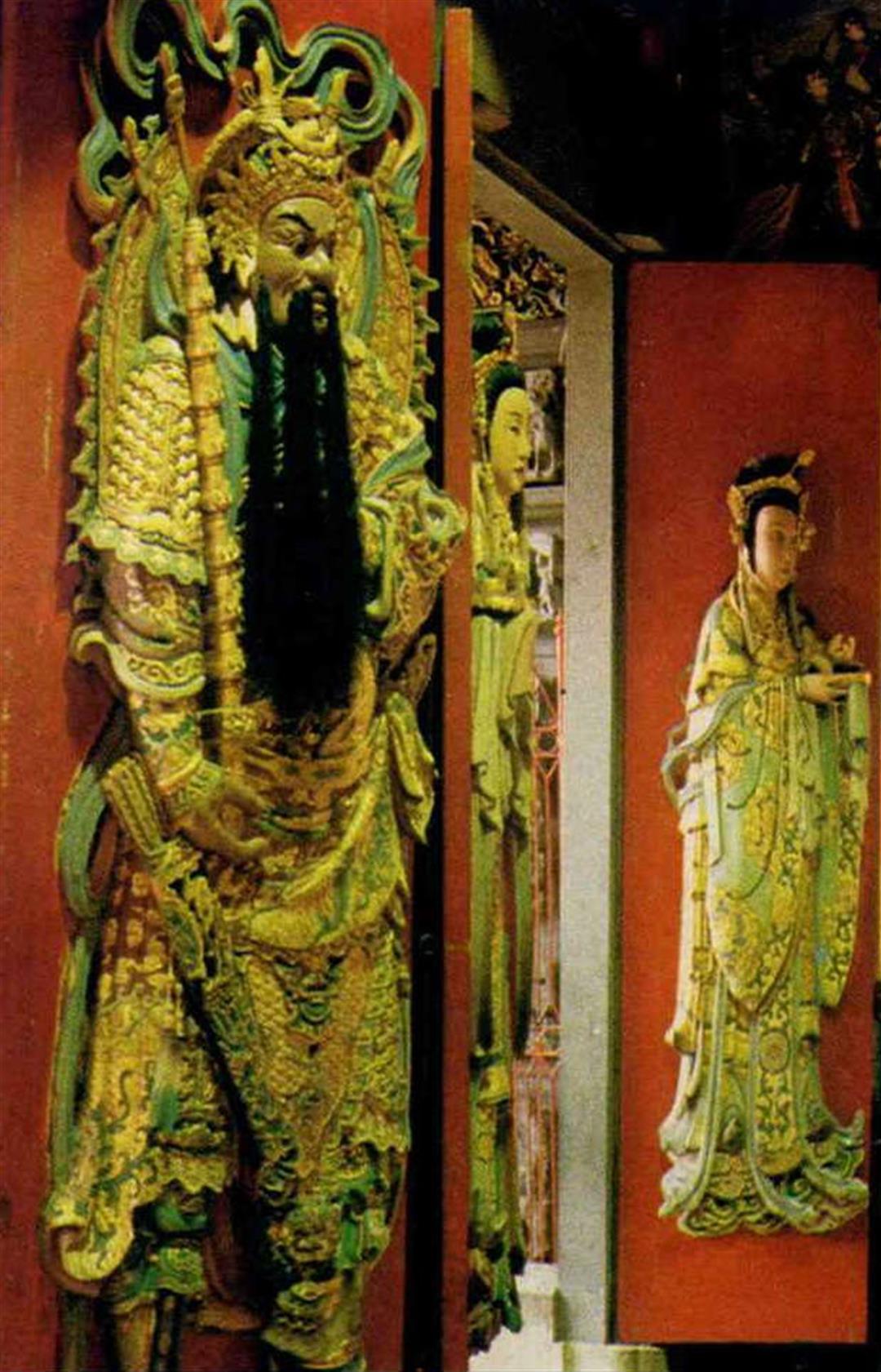

風格特殊的浮雕門神,是金山師傅王連盛的傑作。(楊永山/周嘉華)