生也有涯,學也無涯

2006年後,取得台大博士學位的陳凱風,成為台大與國科會的博士後研究學者,轉赴瑞士日內瓦「歐洲粒子加速器實驗室(CERN)」,參與世界最大的科學儀器「大強子對撞機」的「CMS實驗」;2008年,代表我國拿到「IUPAP」的新秀科學家獎。

當時日本東京大學即想延攬他為副教授,幸好台大物理系搶先一步,動之以情「留人」成功。

成為台大副教授後,陳凱風仍持續參與國際研究,現在每年有一半時間待在日內瓦做實驗,半年留在台灣教書。

身為台灣的「優秀土博士代表」,陳凱風認為,自己能「小」有成就,是因早早就在國際場域中磨練。「高能物理學家若不能到第一線的實驗室磨練,就像戰士沒有戰場一樣,無法掌握新發現,遇到程式出錯、儀器失誤,也很難即時反應。」

他鼓勵像他一樣的本土人才,多找機會「出走」開眼界。

「相較於歐美,台灣學子比較保守,常因擔心語言能力不足不敢開口,即使有機會出國,也只願意和『自己人』廝混在一起,成長有限,」陳凱風說。

其次,國內研究機構提供博士生及博士後出國研究的相關補貼仍嫌過低,例如日內瓦當地的最低生活水準是每月2,800瑞士法郎(約合新台幣8萬1,000元,但包括他在內的研究團隊,所有人的月薪加補助都搆不上日內瓦「低收入戶」的邊。「漂泊,是高能物理學家的宿命,因為這個領域的尖端研究都在國外,」陳凱風說。

在土博士越來越多的現實下,土博士要有長期磨劍、練劍的心理準備,走出去,看到不同風景,了解學術研究新趨勢與自己的優劣勢,畢竟「生也有涯、學也無涯」,取得博士學位不是終點,而是學術生涯的開始。

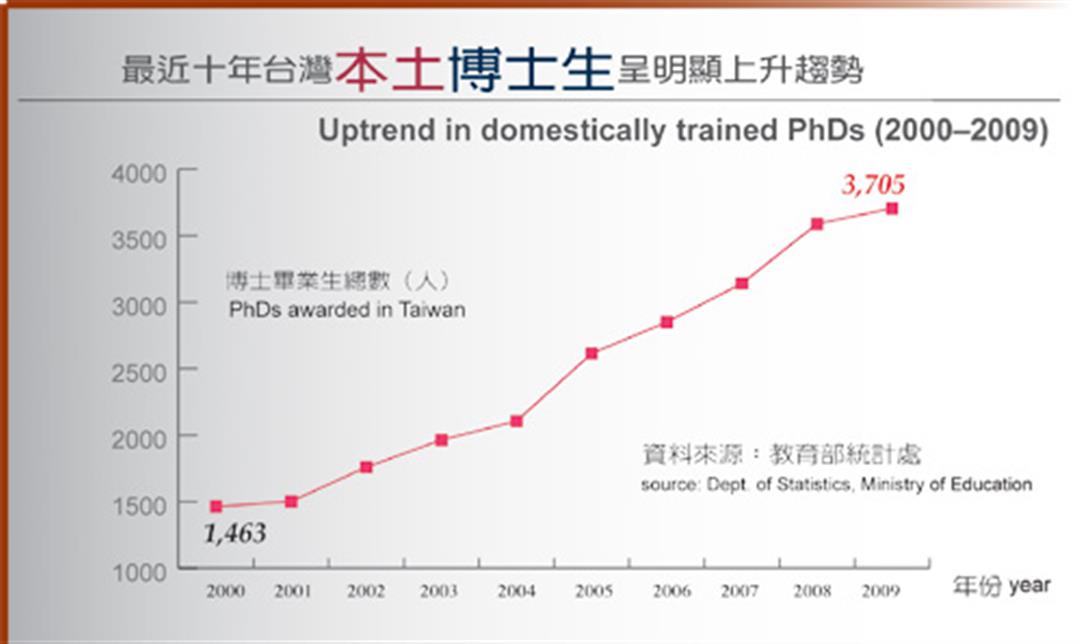

最近十年台灣本土博士生呈明顯上升趨勢/資料來源:教育部統計處