共襄盛舉尋史料

相對於老僑,近幾年來自台灣的三千多華人被稱為「新僑」。普遍說來,他們的經濟情況較佳,多半是到此投資、經商。

初抵南非,在機場出境處就可拿到有些腦筋動得快的企業公司所印行的宣傳資料,上面用中文寫著:「來到南非不必到處摸索,不論日夜,歡迎來電洽談……」

可見,來自台灣的顧客多富「潛力」。

「台灣的夕陽工業一到南非,就變成『旭陽』工業」,南非洲華人團體聯合總會會長霍汝芬說。在東倫敦設有球鞋廠的歐忠義指出,南非缺乏輕工業,十分歡迎國人到此投資。尤其是勞力密集的工業,來此發展,一方面可免找不到勞工之苦,另方面又可享受當地鼓勵投資的各種優惠,至於在生活方面,南非的房價便宜公道,公共設施佳,不會比國內差。

但是,僑選立法委員歐忠男也提醒,投資者必須先考慮各種優惠對自己是否適用;此外,南非的罷工風潮也須注意……。

新僑的生活重心與老僑似乎有所不同。但是,這二個原本沒有交集的團體,在近年已漸有接觸。而新移民在生活安頓之後,對「前輩」所走的來路也開始關心,畢竟那是一面活生生的鏡子。

在「南非華人史實」編纂小組——葉慧芬、梁瑞來、梁岑淑齡,四處蒐集來的斷簡殘編組合下,歷歷往事已逐漸具體化。但有些空白仍須文獻佐證。葉慧芬指出,在一九六○至七○年代,約有二千名受良好教育的華僑,不願受「苛例」限制,紛紛往澳洲、美加地區移民。在他們手中,很可能有珍貴的照片和史料。促成此事的南非中華總公會主席梁兆禮呼籲:「為了讓年輕一代瞭解上一代或更早的華人生活情況,希望他們能提供資料,幫助我們編纂成書。」

金山夢雖已遠,而這些或初落腳、或已生根的華人,仍在這片他們曾流血流汗的土地上,繼續他們的喜、怒、哀、樂和生、老、病、死……。

〔圖片說明〕

P.28

南非最南端的開普敦,是歐洲人進入南非的第一站。大家都說:「沒到過開普敦,就沒到過南非!」(鄭元慶攝)

P.29

南非的金礦,吸引華人到此「追求財富」。而勤勞苦幹的華工,也曾讓金礦產量增加一倍。(「南非華人史實」編纂小組提供)

P.30

約翰尼斯堡的中國城,有不少南非黑人在此工作。

P.31

「對不起,我的中文說得不好!」中國城一家包子豆腐專賣店的夥計說。在南非的第二、三代華裔,英文普遍講得比中文溜。

P.31

在東倫敦由華人投資的球鞋廠裡,從台灣來的技師正在指導當地女工改進技術。

P.32

約堡的華裔小學生放學後,可到中華文化中心接受中文老師的課外輔導,這是學中文很難得的機會。

P.33

僑聲報的中文印刷字模是從台灣運來的,一旦缺貨又來不及補齊,只好變通一下:小寫的四個字代替一個大寫字體。

P.33

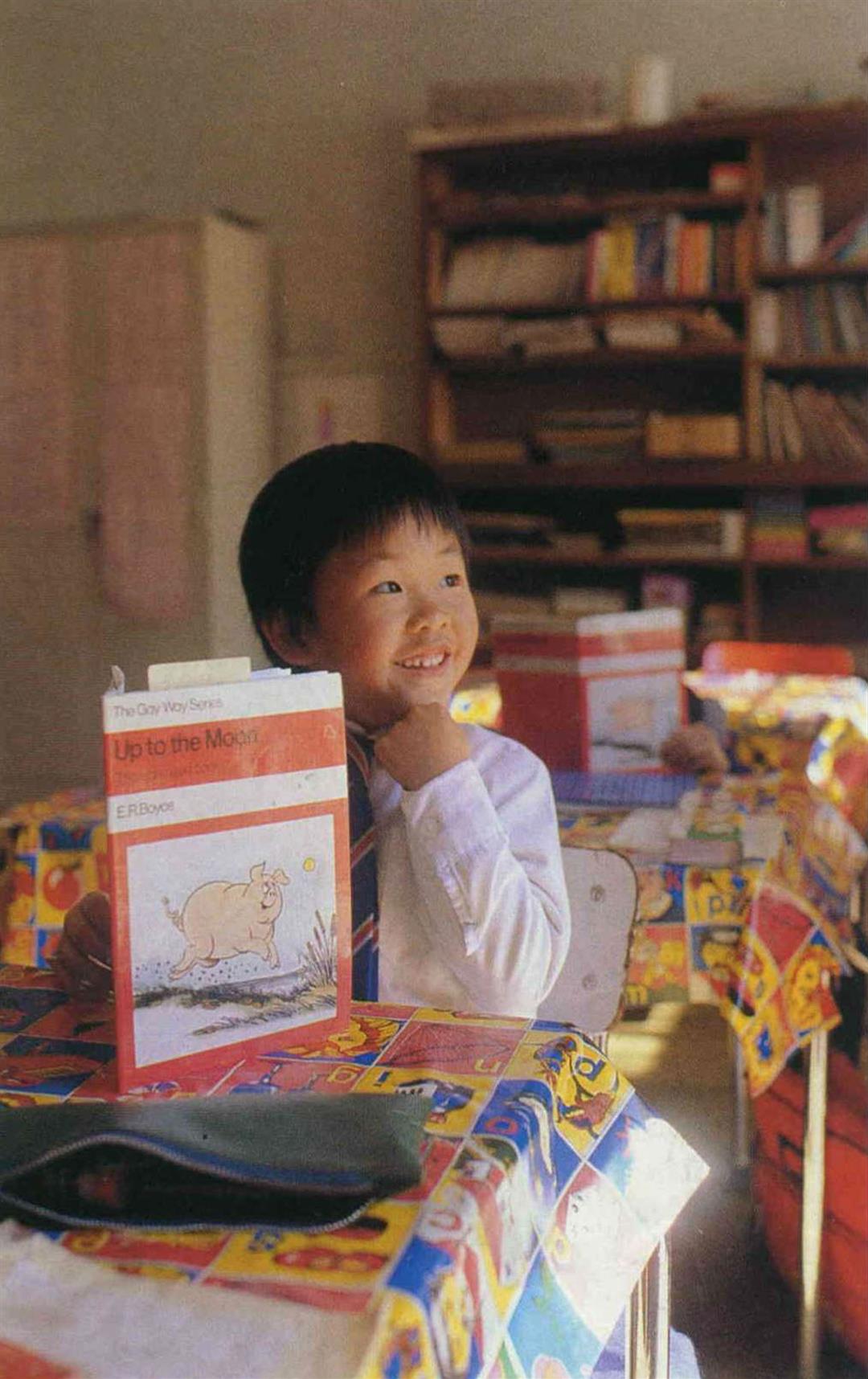

普勒多利亞的斐京華僑公學,是專為華裔學生設置的。但在幼稚班上,必須從英文教材開始,小朋友才比較能進入情況。

P.34

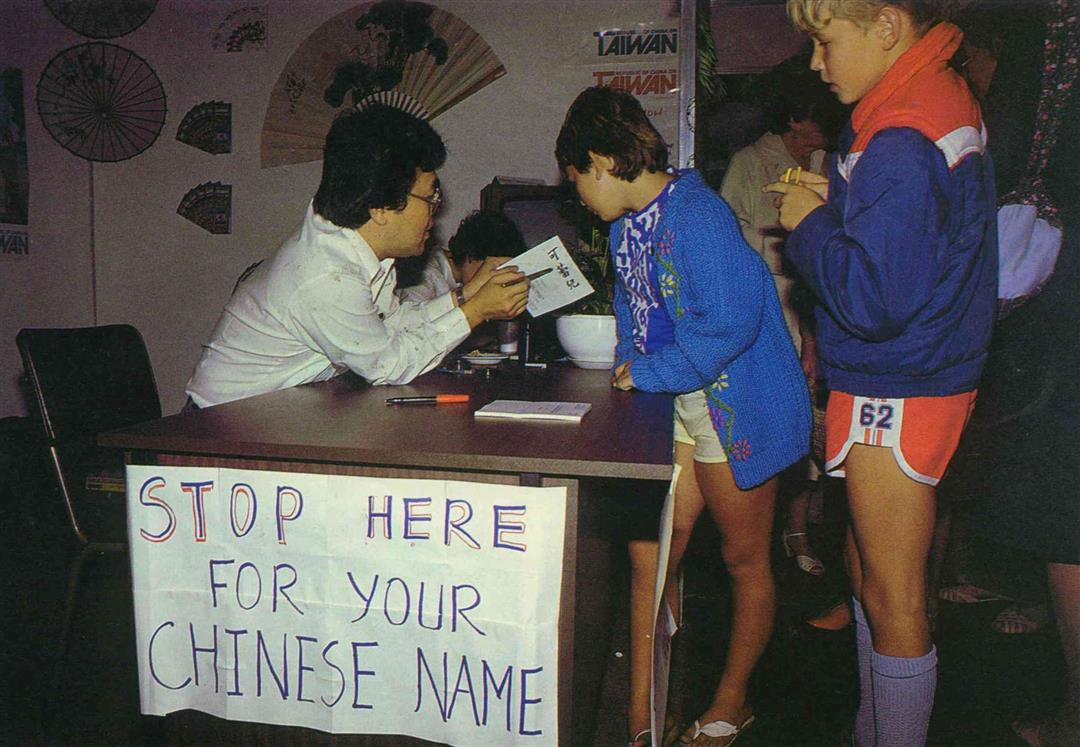

在異邦,為外國朋友取中國名字,常能在很短的時間獲得友誼,南非也不例外。(鄭元慶攝)

P.35

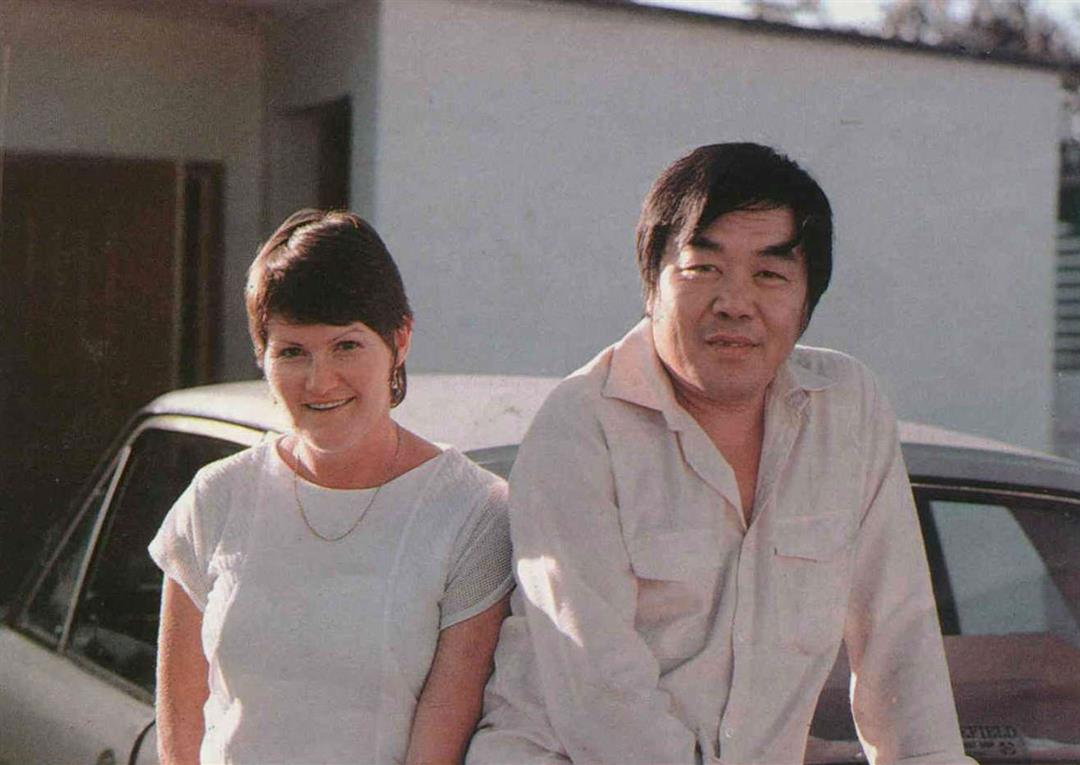

異族通婚在南非已相當普遍。(鄭元慶攝)

普勒多利亞的斐京華僑公學,是專為華裔學生設置的。但在幼稚班上,必須從英文教材開始,小朋友才比較能進入情況。(黃麗梨)

在異邦,為外國朋友取中國名字,常能在很短的時間獲得友誼,南非也不例外。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)

異族通婚在南非已相當普遍。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)