在歐、美及日本等地,對智能不足者的教育、就業,均十分重視。

以美國為例,其法律規定,3至21歲的智能不足者(包括輕、中、重度),有權接受免費且適當的公立教育。而只有特殊教育碩士(在美國,特殊教育屬研究所課程),或修過特教學分的老師,才能教智能不足的學生;且須針對每個學生擬定個別教學計畫,若家長對計畫內容不滿意,可申請轉班或轉校。

有關教導智能不足兒的特殊教育,其修習課程大致包括心理教育、教育診斷(即鑑定的方法)、行為改變技術、教材教法等。

在美國,從小學到初中階段,益智班都採包班制,即一、兩位老師負責所有課程的教學,另有教學助理多位。他們如發現學生有某方面的才能,例如美術,但非本身所長,就對外請求支援,找來學者專家協助擬訂教學計畫或給予學生個別指導。

在就業方面,先進國家設立庇護工廠的風氣很普遍,有公立的,也有私立的。私立的可向政府領取補貼。

庇護工廠主要收容就業困難的中、重度智能不足者,訓練他們做些簡單、重覆的工作,例如裝配、包裝、木工等,按件計酬。

另外民間企業若雇用智能不足者,政府亦有獎勵措施。

反觀國內的情形:目前國小啟智班和國中益智班主要收容輕度智能不足者,未能對中、重度者普遍施教。父母只能將孩子送到私立的收容或教養機構。而私人機構因未得政府經費補助,收費頗高。

此外,根據研究,智能不足兒比正常小孩更需要學前教育。因此近年來,各界除呼籲政府將益智教育對象擴至中、重度兒童外,也期望延伸至學前教育。

師大特教中心已成立實驗班,招收八名中、重度低能兒進行教學實驗,為實現上述建議鋪路。

國內推廣益智教育困難的癥結,在於師資問題。

目前只有彰化教育學院有特教系和特教研究所,而該系所畢業生並不受分發限制,有意任教者且需經過甄試,從事教職者不如師大、師專畢業生普遍。而師大與師專卻僅設有特教組,教師的質與量均有待加強。

國內特教師資的培育,亦遭遇師資不足的困擾。課程內容雖與國外大同小異,但教材和教法和國外相較,仍有段距離需要努力;實習課程也較偏重在課堂教學,而不像外國讓學生親自到益智班教課,實際和智能不足兒接觸。

目前有些科班出身的老師出國深造,引進一些新觀念、新作法,對師資陣容的加強,頗有助益。

國內啟智班和益智班的任課老師,有不少並未學過特殊教育課程,難免缺乏正確的教學態度和方法。雖然教育當局鼓勵這些老師補修特教學分,但並不強制,也未能定期開辦進修班,更未規定已受訓老師在益智班任課的年數,因此益智班的師資良莠不齊、流動性頗大。

能在益智班長期任教、而不會一再請調的,當然不乏學有專長且具熱忱的老師,但也有不少是因沒脾氣、好講話,他們的耐心一般而言是足夠了,但多半年紀太大;也有的是因教學不認真,被「貶」到益智班「養老」。這二種老師,教學缺乏使命感與企圖心,又不太懂方法,教學效果難免與預期有段距離。

至於普通班老師也多對特殊教育缺乏認識,以為功課差的學生,就該分到益智班。這種觀念亟待改正。

所謂「十年樹木,百年樹人」,益智教育要扎根,應從培養師資做起,我們建議:

一、所有新進教師,除必修一般教育學分外,應加修特殊教育學分,期能對益智教育有起碼的認識。

二、凡在益智班任教、而未受特教訓練的老師,必須強制補修特教學分,並規定服務年限。

三、教育當局應為益智班教師定期設立在職進修課程外,還要鼓勵老師不斷追求新觀念、新方法,而不是僅修過一些基本課程即為滿足。自然也應訂有一套完善的益智教育評鑑制度,讓老師對教學方法與效果,有具體的改進目標。

四、師大應成立特教系及特教研究所,長期培育特教師資。

至於國內智能不足者的就業問題,根據一份對台灣地區國中益智班畢業生所做的調查報告顯示,約80%的畢業生正在或曾經就業,可見輕度智能不足者的就業並無太大困難,有困難的是中、重度者。

但是,對輕度智能不足者而言,由於他們的學習能力較強,也較可能具有某些值得發掘、培養的能力,如果僅是去從事簡單、重複的體力工作,不僅相當可惜,而且也不可能培養其「不可取代性」,他們的工作甚易被正常人取代。

因此,如果社會上有心人士肯集資為弱智兒成立工藝社或手工藝品加工中心,從事產銷美勞工藝品,則本專題正文中所提到的那些手巧、有耐心的孩子,即可得到較好的出路;且在熟能生巧的情況下,可能他們這方面的能力會愈開發愈強,終使他們也具備一些特殊的職業能力。

圖2:教益智班須極具耐心,並注重個別教學。圖中這位老師正不厭其煩地反覆教一位學生簡單的加法。

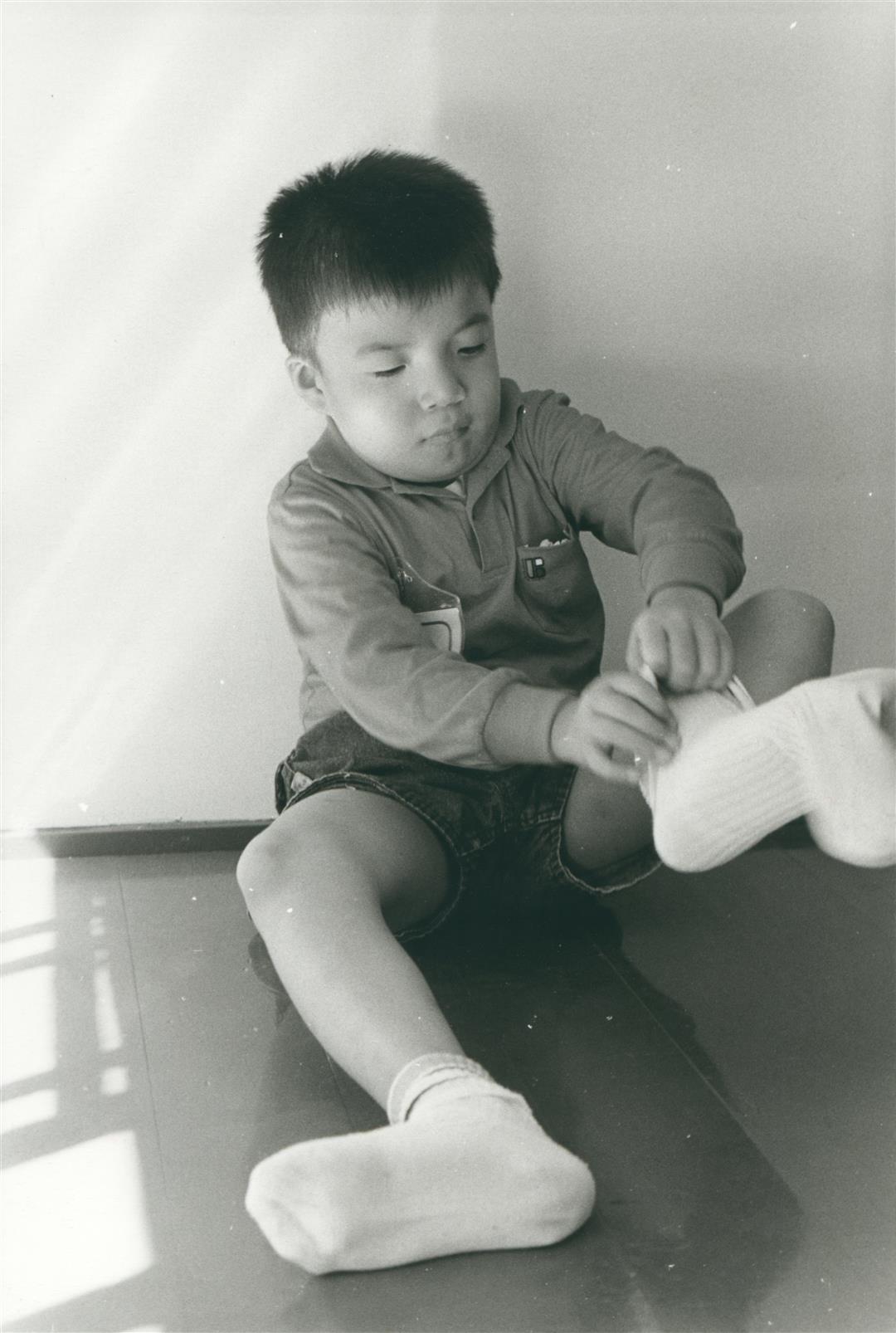

圖1:訓練弱智兒生活自理,也是益智教育的重點之一。這個孩子正在學穿襪子。(張良綱)

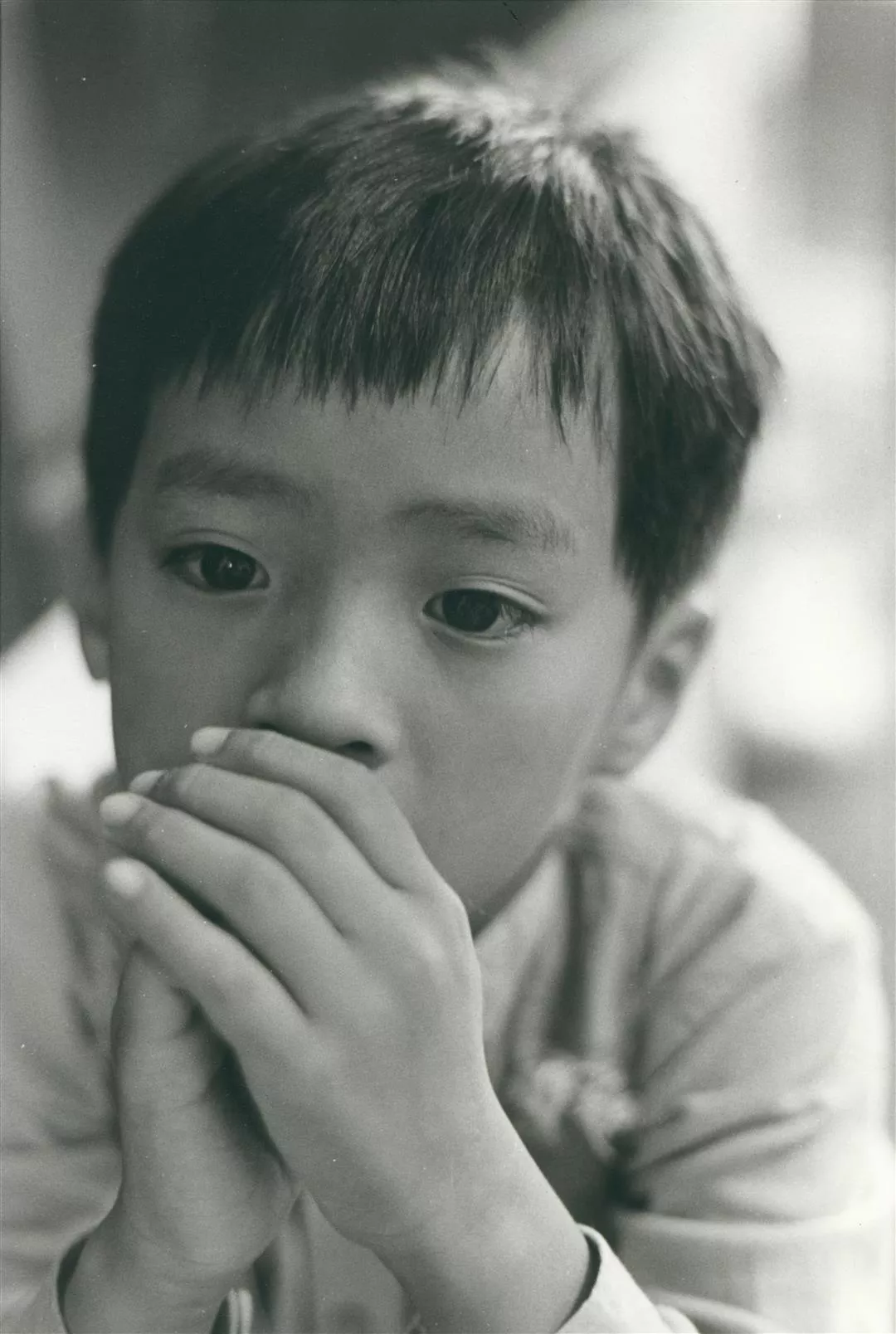

圖2:對常人而言,弱智兒的內心世界神秘而不可測,究竟他的小腦袋中在想些什麼?(張良綱)