「比悠瑪部落」誕生

一連上「比悠瑪部落(http://paiwan.tacocity.com.tw/pm-0.htm)」網站,分隔頁上三十幾個選項、和本頁關於部落的即時訊息介紹,細部瀏覽大約需要半天的時間。難怪所有的評審都會為它豐富的內容所折服!

而這樣一個圖文並茂,結合豐富排灣文化、部落遷徙史、學校、教會、社區發展協會、電腦教學及活動快報等多樣訊息的網站,究竟是由那些人完成?又花了多少時間製作如此耗時的網站?答案是僅有一人,而網站是自去年十月才開始獨立運作。這一位比悠瑪部落的傳奇人物,可說是在完全沒有任何專業電腦技術背景下,憑著一顆熱愛部落文化遠超過自己能力的心所獨力完成。

任教於屏東縣泰武鄉平和村武潭國小的老師滋膏(賴約翰),在去年四月,由於教育部擴大內需方案的推廣下,前往屏東科技大學參加網站管理及網頁製作課程。在三個月的學習過程中,滋膏見識了網路的迷人之處,也激發他期望將部落文化,藉由網際網路「發聲」的想法。滋膏生命中第一個網站──「排灣族小米園」,便在三個月的受訓中同步誕生。

緊接著在十月份,滋膏在八足資訊網站(taconet)申請免費網站硬碟空間,陸續將自己長年蒐集的文史資料、族人孔德興多年紀錄部落大小事的照片,與弟弟扶路客研究排灣族的相關研究文獻,一個字一個字鍵進電腦,放上網站。「比悠瑪部落」網站,終於在十月間呱呱落「網」。「為了將每天部落發生的事製成網頁,在家製作網頁至凌晨一、兩點是常有的事,」滋膏透露一個月的上網費至少三、四千元。

滋膏為了讓族人分享網站的成果,決定請在部落中最能有效整合人力及財力的平和基督長老教會經營這個社區網站,「平和基督長老教會是部落百分之九十五族人的主要信仰,長老教會長年保存排灣部落文化的努力、包容的作風,深獲比悠瑪部落族人的信任。」因此今年二月,在滋膏說明下,全村人全數投票支持通過,「比悠瑪部落」網站正式成為教會網站。

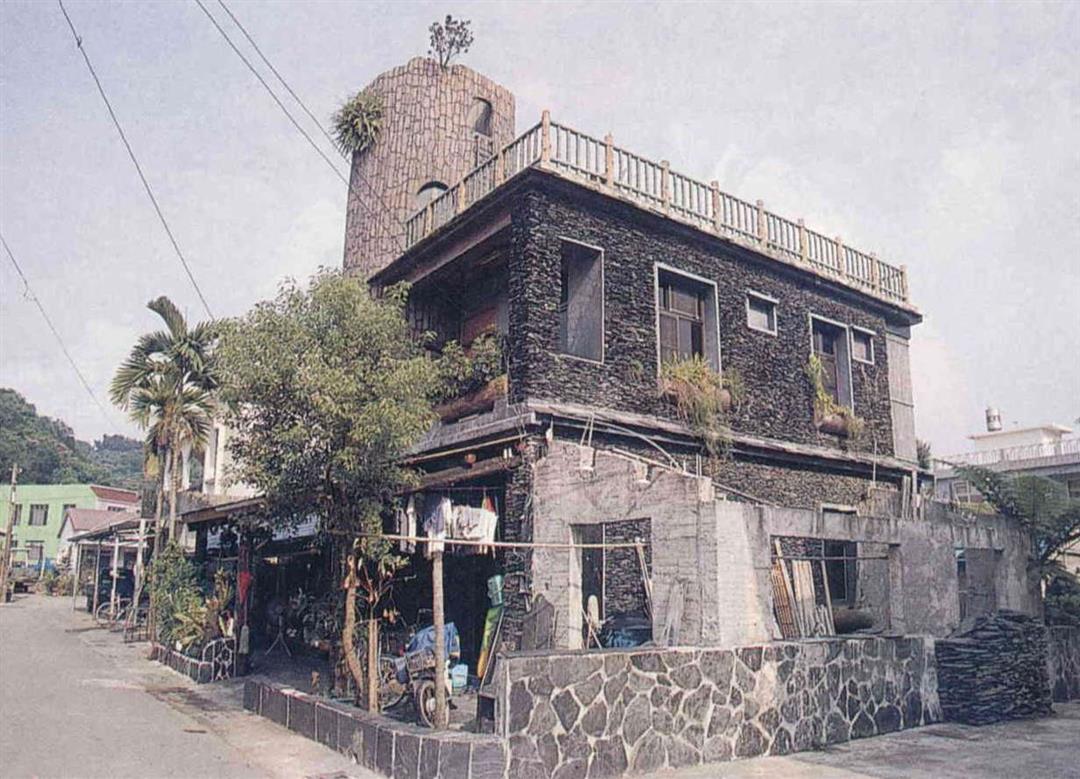

充滿排灣風情的石板屋,與民宅中的傳統擺設,展現排灣族特有的文化風情。(林格立)