春節的來臨,為這坐落在泰國南部勿洞市的邊陲小村——友誼村,帶來一份新春氣息,增添幾許歡悅氣氛。當然,最高興、雀躍、開心的莫過於村裡的孩童,父母將孩子們打扮得花枝招展,純真的紅臉蛋有著喜悅的笑容,眼神裡流露著期盼,等候著一年一度的除夕大餐,以及大餐後,村裡叔叔們分發的紅包。

友誼村乃泰國政府為安置馬來西亞共產黨員所開闢的村莊。一九八七年四月,馬共與泰國政府達成協議,在與泰國政府共同建設國家的口號下,一批批馬共黨員,卸下武器,走出森林,離開悠長的森林歲月,長期的武裝戰鬥,投入另一個戰場,現實的生活戰場……。

早期村民的生活是相當困苦的,依靠泰國政府所供給的微薄津貼糊口。住的是竹藤搭成的大寮棚,吃的是數百人共膳的大鍋飯。手上提的不再是槍桿,彈藥;取而代之是鋤頭、鐮刀,將蔓草叢生的叢林「蛻變」成綠油油的菜園、果園。部分村民亦開始往外發展,有些甚至遠至首府曼谷謀生。逐漸地,村民的生活安穩、改善起來。

由於某些客觀因素,前馬共黨員的友誼村村民無法返回馬來西亞探望親人。因此在友誼村剛建立時,許多來自馬來西亞的親人,不惜長途跋涉,舟車勞頓地紛紛前來「尋親」。刻骨的思念,真情的激動在見面的一剎那都化成了淚水與問候。每逢佳節一批批的「探親團」浩蕩而來。立時,原來寂靜的村莊變得喧鬧熱騰。隨著日子的流逝,一切塵埃落定後,那股熱潮與激情不再復來,只有在新春佳節,還時時可見來自另一端的親人,提著大包小包上山來,與在這一端的親人共團圓,慶相聚。

苦候了七年,村民總算「撥得雲開見月明」,泰國政府在去年正式批准他們的申請,承認他們為泰國公民。幾千個日子的守候,為自己的身分、為孩子的未來而憂心忡忡。久候的春天終於來了,心頭的大石總算可以卸下,自己和下一代有了名分、保障,可以名正言順在這塊曾經是異國疆域,現在屬於自己國度的家園上討活謀生……。

孩子稚氣的臉龐上,洋溢著天真無憂的笑靨,他們不能亦無法體會父母那一代的苦難,所肩負的沉重、複雜的感情包袱。為了讓孩子擁有更強的競爭力,父母們不惜付出較高昂的學費讓孩子在鎮內的私立學校受教育,以求能掌握中、泰、英文的語言能力。孩子不啻是父母未來的希望,亦是父母心血與生命的投資。

春天已在眉睫,衷心祝願生活在這塊土地上的大人與小孩,擁有如春天般的未來!

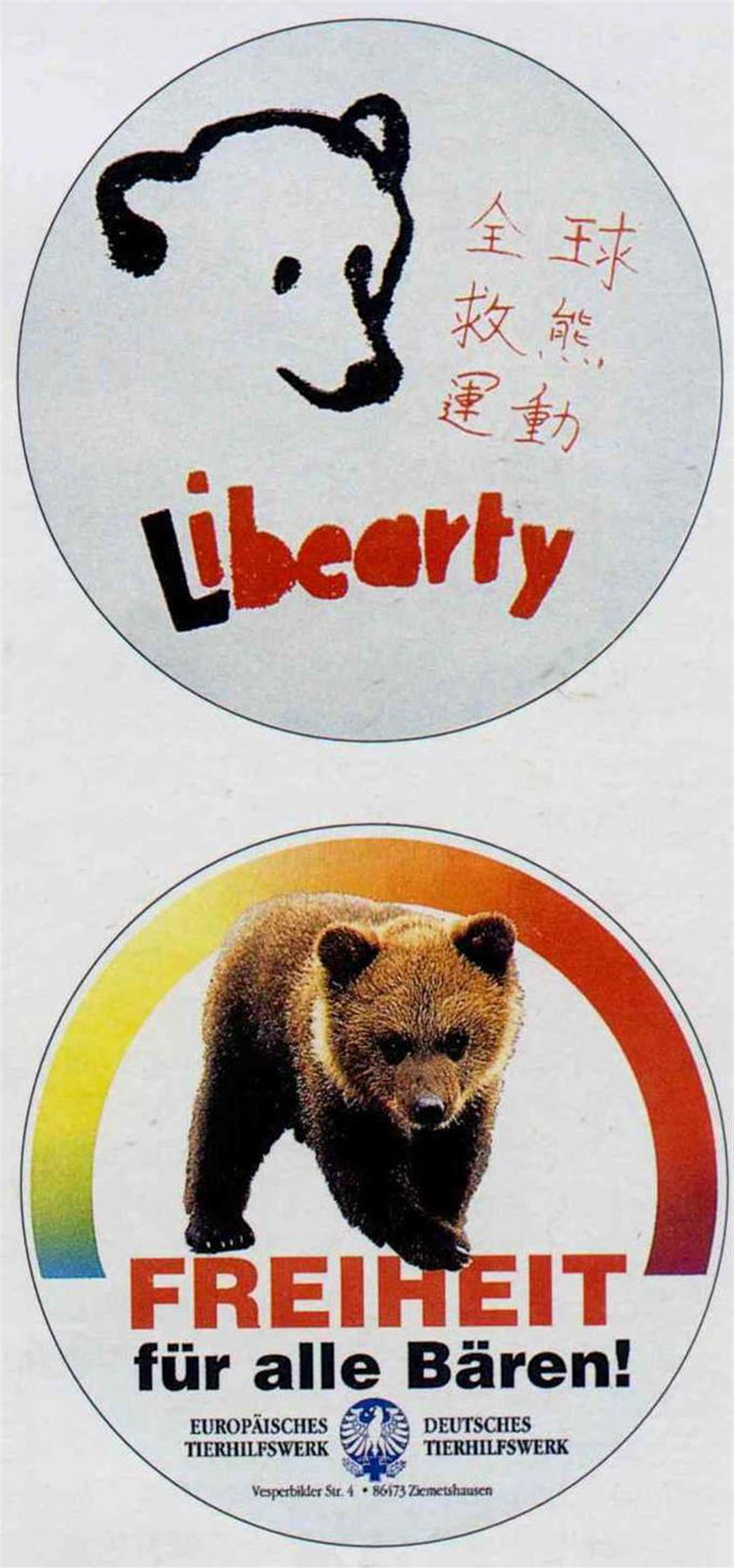

大型動物往往成為自然環境破壞的第一波受害者,各地也風起雲湧般出現護熊運動,圖為國際保育團體發行的護熊標誌。