漢學研究目前在全世界方興未艾,尤其,自從中共走入國際社會,在列強中佔有一席地位,再加上廣大市場與人民所帶來的吸引力,一時之間,造成學習中文的風潮。

目前,在國際漢學界較活躍、居領先地位的西方國家,是法、德和美、加(起步最晚,卻有後來居上的趨勢)等國。俄國在這方面,因傳統、歷史及地理與中國有其不可分割的淵源,曾經怳懇o達,甚至到共產黨統治的六、七十年代,一直有非常輝煌的成果。近年來由於蘇聯境內政治不穩定、經濟難題、社會治安等種種因素,不利學術水準提升,目前暫時沉寂。

當今之世,漢學研究重鎮有法國的巴黎大學和東亞學院、德國的慕尼黑大學、日本的京都和東京大學、加拿大的多倫多大學、荷蘭的萊頓大學、美國的哈佛大學……。筆者就地利之便,現就以德國一地為例,作重點介紹。

提起漢學在德國的發展,必須追溯到明末清初的德國傳教士湯若望。他一六二三年抵達北京後,在中國住了幾十年,熟悉當地語言、文化,甚得清帝信任。由於他的從中引介,不僅為中國帶來了現代西方科學知識,同時也傳播了東方文明,開啟了東西方文化的交流,可謂居功厥偉。繼湯若望之後,又有其他德、奧籍傳教士相繼來華,歐洲最早的《論語》、《大學》、《中庸》和各種儒家哲學的譯本,便因此傳入。

當時,有人將一大批中文圖書運到柏林,充作皇家圖書館的館藏,而使柏林成為十七世紀歐洲最大的中文圖書及漢學中心之一。之後,漢學研究又從傳教士層面推廣到文藝、學術界,德國大文豪如歌德(曾作〈中德四季晨昏雜感〉詠嘆詩)、席勒和著名學者洪堡兄弟也對中國文化有濃厚興趣。

從湯若望到漢學系

隨著政、商情勢的發展,十九世紀開始,侵略者、野心家、外交官、商人和學者文人也繼傳教士之後紛紛來到中國。歐洲各國都急需大批懂中文、了解中國歷史地理的人才(即所謂中國通),於是在一八一四年,法國首先成立了第一個漢學與滿文的「講座教授」,這是附設在皇家科學院下的學術性機構。基本上,截至十九世紀中葉為止,除了自學之外,德國人學中文,都必須前往巴黎。巴黎是當時西方世界的漢學中心,這個歷史傳統,至今不衰,例如,它所出版的亞洲期刊「Journal Asiatique」從十八世紀到現在,一直不曾間斷,是一本高水準的學術刊物。

相對地,起步甚早的德國在這方面卻仍步履蹣跚,直到一八八七年,才終於在柏林大學正式成立東方語言研究所。從業餘漢學研究進階到東方語言學中的附帶項目,算是踏出小小的一步,但離純學術性研究,實際上還有一段距離。

柏林的東方語言研究所成立之後,二十五年間,共有四百八怳H在這裡學過中文,學生主要是法律系的大學生,也有部份為郵政、銀行職員,外交官、工程師、商人等,功能上屬語言訓練學校,以實用為目的,並非一門獨立的學科,所以沒有中國文化與哲學相關課程。相較於其歐洲他國家(法國於一八一四年、英國於一八二五年、荷蘭於一八七五年成立漢學系所),德國在漢學方面的發展算是遠遠落後。

一段時間後,德國學者們逐漸意識到,中國文化博大精深,一個歐洲人,窮其畢生之力也不可能深入並領會其中奧秘,有必要集中精力、利用一切機會到中國去生活,與當地中國學者往來接觸,因此,也迫切需要將漢學正式列入學術研究學科。經相關有心人士大聲疾呼,多年奮鬥、催生之後,一九○九年,德國第一所漢學系終於在漢堡大學成立。之後,柏林、萊比錫、法蘭克福、哥廷根、波昂等大學亦相繼跟進。

象牙塔之外──早期的民間譯作

漢學在德國被納入學術領域之後,漸漸地,不只是學者們當作一門學科來研究,民間、特別是中產階級,也開始感到興趣。在有心人士的推廣下,已有走出象牙塔、普及化趨勢,例如威廉(1873—1930﹚,他給自己取了中國名字,叫衛禮賢,他所創辦的「中國研究社」,便是在此一宗旨下,致力於中國文化的傳播,他將《論語》、《道德經》、《列子》、《莊子》、《孟子》、《易經》……等經典之作譯成德文,介紹給一般民眾。其中以《易經》最具盛名與影響力。

另外,尚有擅長中國古典詩詞翻譯,特別是李白、杜甫、韓愈等作品的查赫(1872—1942)和專門翻譯中國古典小說的庫恩(1884—1961),他的翻譯作品包括《金瓶梅》、《紅樓夢》、《水滸》……等,大量介紹中國民間通俗小說。

在眾多漢學家當中,創辦慕尼黑大學漢學系的漢尼士(1880—1966)甚至精通蒙、滿族語文,在世八十餘年中,共發表論文和著作約一百四十多種。

近代漢學──大戰後的慘澹經營

自然,如漢尼士一般窮經皓首的漢學家並不乏其人,默默耕耘的結果截至第二次世界大戰為止,共有漢堡、柏林、萊比錫、哥廷根等大學都已設有漢學系。戰後,德國地區一片焦土,百廢待興,尤其納粹黨當權時代的種族歧視政策,研究漢學的專家無立足之地,許多漢學家出走他國,造成後繼無人的局面。

儘管如此,德國當時僅存的一些漢學家仍能一絲不茍地做下去。戰後,慕尼黑大學是第一個成立漢學系的高等學府,負責籌辦的正是漢尼士教授,他形容當時克難的淒慘情景──「夏天,我們有時候在走廊上,有時候在木板棚下上課;冬天,則在系上唯一完整的房子裡……;後來,總算獲得一間屬於自己的房子,它是圖書館、教室兼辦公室。」之後,在福赫伯教授和鮑吾剛教授的努力經營下,漢學系日漸步上正軌。

從一九五○年開始,德國的漢學逐漸蓬勃發展,漢堡大學、波昂大學先後成立漢學系或開設中文課程,一九五三年,漢堡、慕尼黑和哥廷根大學培養出戰後第一批漢學博士共六人,其中,葛林、鮑吾剛和德博後來都成為德國漢學界的棟樑。

根據學者研究方向的不同,戰後,德國的漢學界可分為幾個大本營,例如慕尼黑漢尼士、福赫伯的中國中古史(特別是宋、元史);漢堡傅吾康的明清史和中國近代史;東德萊比錫艾克斯的先秦文史。

這當中,由其學習背景又可細分「土」(德國自己培養出來,例如漢尼士和福赫伯)、「洋」(曾在中國居住很長一段時間,例如傅吾康)和納粹時期被迫隱居、戰後生活在共產國家的漢學家(例如艾克斯),他們也各自有治學觀點。

「土」、「洋」之間,有時候在事情的看法上歧異極大,例如,漢尼士擔任系主任時,慕尼黑漢學系便不授口語中文,他認為,漢學就是古文字學,漢學的秘密就是要經常大量地閱讀,此外,口語對於在德國學習漢學的人來說,意義不大。因其未具學術性,人們並不視之為一專業學科。這種情況在西方漢學界很平常,漢學家雖然通常都懂得多國語言,但未必每種都能夠流暢書寫和對話。其實這也無可厚非,畢竟,學術研究主要是閱讀史料,提出問題,找出解決的方法,只要有閱讀和消化書籍內容的中文能力便也足夠。

但是,操一口流利中文的傅吾康則公開批評這種看法。繼任慕尼黑漢學系主任的福赫伯並未延續漢尼士的作風,他開始加強重視學生說、寫的能力。這也是當今漢學的潮流趨勢。

「中國熱」助長漢學風

目前,全德漢學系註冊學生約五、六千人,但據了解,由於其中有不少學生因「中國熱」慕名而來,實際上,真正投入的只有兩、三千人。

德國大學中設有漢學系的,共有漢堡、柏林、波鴻、波昂、法蘭克福……等二十多所大學。它們平均分散在全德各地,與法國的集中一個地區(巴黎)大異其趣,而且其密度在全世界名列前茅。再就其所發表的論文總數而言,在西方國家中僅次美國,列居第二,以德國土地面積與人口來說,成績算是相當可觀,足見漢學在德國發展之蓬勃。

在德國,除了漢學系,其他科系也會視實際需求開設與中國有關的課程,例如慕尼黑大學政治系和醫學研究所開設的相關課程、波鴻大學教育系開設的「二十一世紀的中國教育」、科隆大學法律系的「中國法律」專題講座……。

除了盛行於學術殿堂,德國民間也提供學習中文管道,大型公司、企業或工廠如西門子公司,便設有夜間部中文語言班,讓有需要的員工進修學習。各地社區成人學校也有許多不同長、短期的中文班,供一般有興趣的民眾選修。不少來自台灣或大陸的華僑被聘為教師,在異鄉擔負傳播中華文化的任務。

就功能而言,基本上,德國的漢學系主要以學術研究為主,語言反而是其次,某些大學與日本或韓國合併在一起,稱之為「東方」或「亞洲」之類的語言學系。除本科系學生外,尚有不少台灣、中國大陸、香港、澳門、日本、韓國的學生選來作為副修科系。近幾年來,由於研究東南亞文化漸成風氣,但一一獨立設系所又有其困難,因此,有些大學漢學系,除了中文之外,甚至提供泰語、韓語、蒙古語、越南、滿州語等語言課程供學生選修。

除了會話課之外,主要以德文授課,一般寫報告或發表論文以德文為主,學生必須同時學會正體字與簡體字,甚至為了將來能直接閱讀古書,他們也必須學習文言文。拼音系統則以漢語拼音和威氏拼音為主,台灣一般所用的注音符號,則因另成體系,較少被引用。

為了真正學以致用,一般漢學系多半鼓勵學生出國,到台灣、中國或香港「取經」,至少住上一年,學習當地語言文化,熟悉風俗民情。有些人因此在當地結緣,娶(或嫁)個中國老婆(丈夫)回來,從此與亞洲文化關係更加密切。畢業學成之後,他們多半從事與中文相關行業,最常見的就是與台灣、香港、中國往來作生意,或自己開翻譯社,當然,也有極少數學得專精的,則繼續走純學術研究路線。

作學問,離不開圖書館,目前德國最大傳統漢學藏書中心是巴伐利亞州立圖書館,類別主要是有關中國古代文學、歷史、考古、宗教、地方誌。慕尼黑大學得地利之便找資料非常方便;柏林的普魯士州立圖書館則是另類藏書中心,館內藏書較偏向近代及現代中國,除此,各大學也都有自己系上圖書館。

教授及學者們研究的心得及結果,多半發表在系列叢書及期刊上。系列叢書方面,有「烏玆堡漢學叢書」、「慕尼黑東亞研究」、「南中國與海上亞洲叢書」……等,期刊方面則有波昂附近傳教機構發行的古典中國文學「Monumenta Serica」、漢堡大學發行的「Oriens Extremus」……。這些刊物和圖書,水準非常高,在國際漢學界佔有一席之位,內容包羅萬象,牽涉到經濟、文學、政治、歷史、哲學……,都是作學術研究時的重要文獻資料。

新重點、新方向

基本上,德國漢家以個人獨立研究為主,各大學漢學系都依講座教授的專長與研究項目而各有其重點與方向。其中特具成就的包括:柏林自由大學對中國婦女問題和中德關係的研究,海德堡大學對十九、二十世紀的上海與中國歷史文化的研究,哥廷根大學特別研究哲學中的學術專門用語,波鴻大學馬漢茂教授主持的文學翻譯中心(其中有不少台灣現代文學作家)、波昂大學的現代中國文學……。海德堡大學甚至成立專門科系,研究東亞藝術史(由Lothar Ledderose 教授主持),該系圖書館藏書及史料豐富,堪稱全歐最大東亞藝術中心。

值得一提的是,近年來,德國漢學已有逐漸走出「純學術漢學」──即專門研究傳統中國的趨勢,而與現代政治、歷史、社會、文化、教育等課題結合,探討中國現實問題,目前熱門的課題包括:

一、儒家思想與中國現代化

對於這個問題,學者們反應不一。不少德國漢學家抱懷疑態度,皆不認為儒家思想能對現代化有所助益;他們認為儒家思想過於強調「集體主義」而沒有「社會」,對現代化並不能發揮積極作用;傳統中國根本沒有「自我」,因而不利發展資本主義;中國人只知道「自我控制」,「努力維持和諧關係」,所以,在中國傳統與現代之間根本不存在任何直接關聯。

但是,這當中也有學者抱著較持平的看法,例如漢堡大學東方語文學系主任司徒漢教授提醒大家應該注意,孔子並不等於儒家,誰要談儒家,就應先聲明,他談的是哪一個孔子和哪一個儒家,不能全部一概而論。陶澤德教授也認為,每一個時代的儒家思想不盡然相同,經常會被賦予政治目的,淪為上位者的統治工具,原始儒家思想基本上是建立在道德與操守的層面上,對於中國的現代化及經濟發展,應該不會產生正面或負面影響。

二、中國思想與哲學

德國人好思辯,道家和道教的研究正合他們的口味,因此,不僅是德國漢學的熱門主題之一,也引起一般民眾的廣泛興趣,衛禮賢早年翻譯的《易經》,至今仍不斷再版,中上階級德國家庭幾乎每家必備。再加上道家的思想剛好與近代「回歸自然」的呼聲不謀而合,難怪老莊思想大行其道,僅《老子》的德文譯本就有五十多種。近年來,孫子兵法也頗受歡迎,福來堡大學的勝雅律教授將多年研究心得寫成《智謀──中國的三怳賒p》一書,其版本共有德、法、荷、中(中國大陸和台灣)、英……等十多國文字,暢銷全世界,在台灣且曾上金石堂暢銷書排行榜。

德國漢學一路行來,至今可謂開花結果。以德國人嚴謹的治學角度來觀察古老中國,應可提供國人另一觀點來省視自己的文化吧!

p.110

明末清初來到中國的德國傳教士湯若望,開啟了東西方文化的交流,也為德國漢學立下根基。(本刊資料)

p.111

位於德國烏茲堡,由巴洛克式的柱子、中國式屋頂、鳳梨柱頭以及避邪八卦所組成的小茶亭,象徵著德國人對遙遠東方的綺想。

p.112

幽靜而與世無爭的大學學府,適合純學術性的漢學研究在此萌芽發展。圖為海德堡大學。

p.114

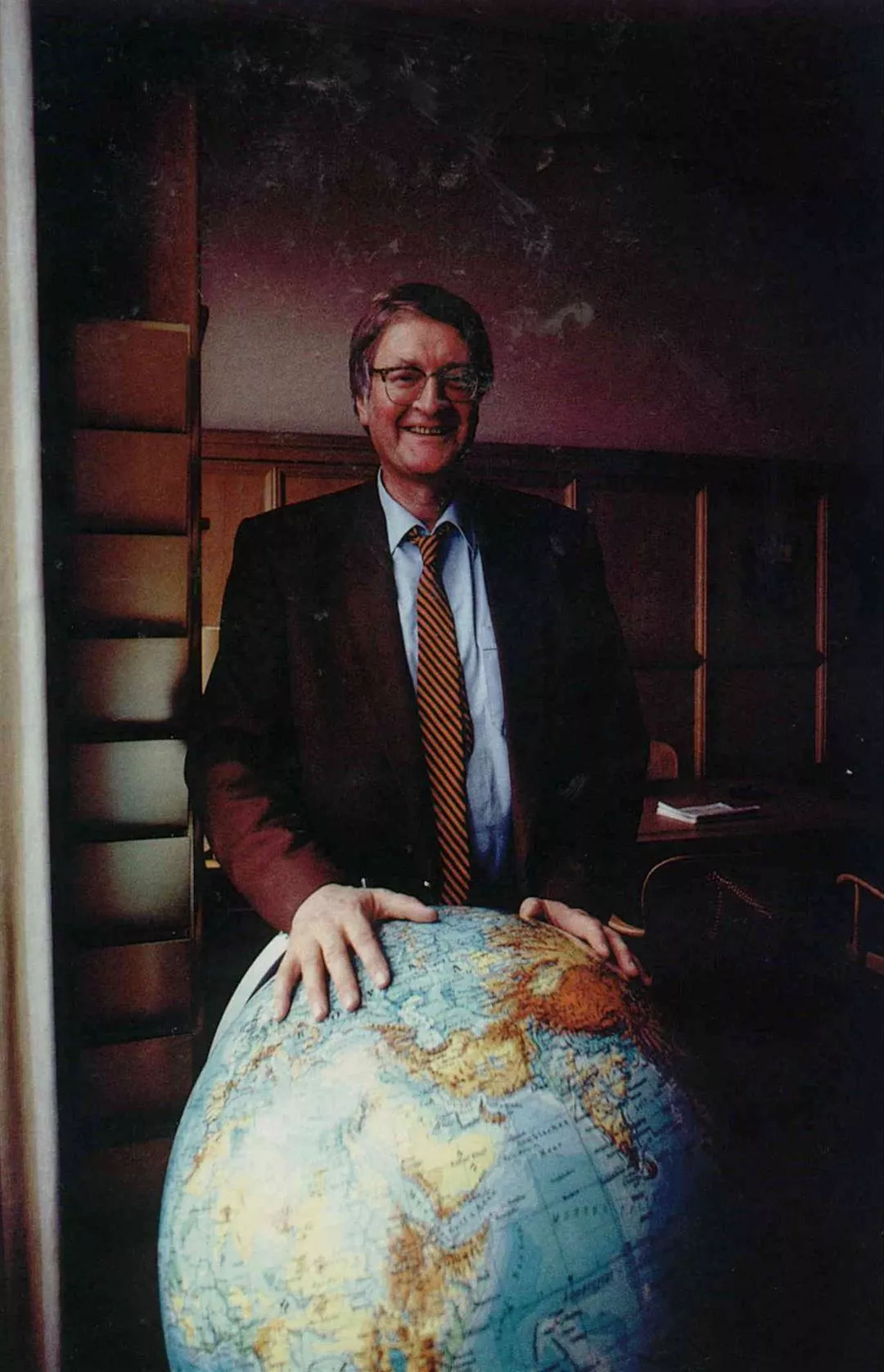

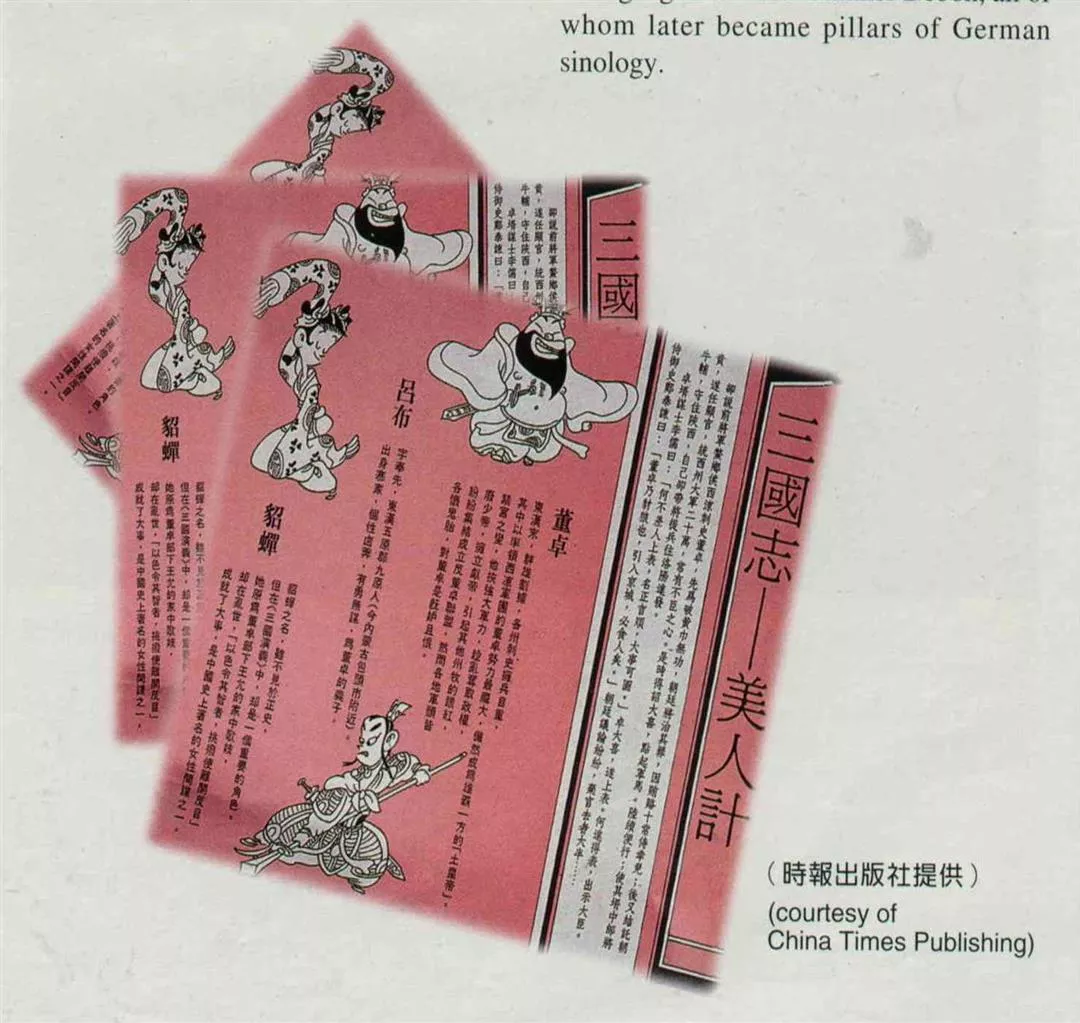

.在「東方熱」風潮下,孫子、老子及易經等中國傳統哲學,在歐洲都擁有許多心儀者。結合孫子兵法、三怳賒p及聖經等為藍本,寫成《智謀》一書的漢學家勝雅律就是一例(張良綱攝)。右為蔡志忠所繪的漫畫「美人計」。

p.115

(時報出版社提供)

p.116

從一九○九年德國設立第一個漢學系開始,經過近一世紀的努力,中國已不再是遙遠而奇異的國度了。

p.118

先有以華人網絡為主體的亞洲小龍小虎崛起,後有中國大陸的經濟起飛,華裔經濟學已逐漸成為漢學中的顯學。圖為大陸深圳。(邱瑞金攝)

位於德國烏茲堡,由巴洛克式的柱子、中國式屋頂、鳳梨柱頭以及避邪八卦所組成的小茶亭,象徵著德國人對遙遠東方的綺想。(鄭元慶)

Quiet campuses away from the madding crowd are the places where academic sinological research blossomed and developed. Pictured here is the University of Heidelberg.。(鄭元慶)

在「東方熱」風潮下,孫子、老子及易經等中國傳統哲學,在歐洲都擁有許多心儀者。結合孫子兵法、三十六計及聖經等為藍本,寫成《智謀》一書的漢學家勝雅律就是一例(張良綱攝)。(鄭元慶)

右為蔡志忠所繪的漫畫「美人計」。(時報出版社提供)(時報出版社提供)

從一九○九年德國設立第一個漢學系開始,經過近一世紀的努力,中國已不再是遙遠而奇異的國度了。(鄭元慶)

先有以華人網絡為主體的亞洲小龍小虎崛起,後有中國大陸的經濟起飛,華裔經濟學已逐漸成為漢學中的顯學。圖為大陸深圳。(邱瑞金攝)(邱瑞金攝)