故事從一塊荒地說起……

早晨十點多的公園,是老人、婦女及小小孩的天下。難得連日東北季風帶來的陰霾被陽光蒸融,公園中央廣場許許多多小身影,在五彩鮮豔的迴旋梯中鑽進鑽出。不過可不能玩得太肆無忌憚,因為坐在外圍木扶椅的阿公阿媽們,看似閒話家常,眼睛卻一刻也沒放鬆。而剛從菜市場回來的媽媽經過這裡,也不知不覺放緩腳步,跨過矮欄,走入樹蔭下的健康步道,偷得浮生半刻閒。

清冷的微風掠過老龍眼樹梢,枝葉相互摩挲的沙沙聲,是大自然送給人們談話聲、腳步聲及間或由隔街工廠發出的焊鐵嘶嘶聲的和音。驀地,一陣由遠而近的隆隆聲劃破這土地的安祥,抬頭一望,正好迎上平均每隔兩分鐘就來造訪一次的飛機,那塊閃耀著銀白色的肚皮。

荒地養蚊子

這座位於厚德社區三個里之一──厚德里的公園,有近戔曮悀l從此輻射而出,是居民平日遊憩和往來的「心臟」部位。然而,在三年前,卻是人人敬而遠之的「邊緣」地帶。

公園一隅盤根錯節的大樹下,是社區老人們固定聊天、泡茶煮飯的根據地,舉凡桌子、椅子、電視、瓦斯爐及食物櫃等設備一應俱全。戲稱「館主」(管煮)的黃修三和「管家」周陳仙杏是常出現的老面孔。

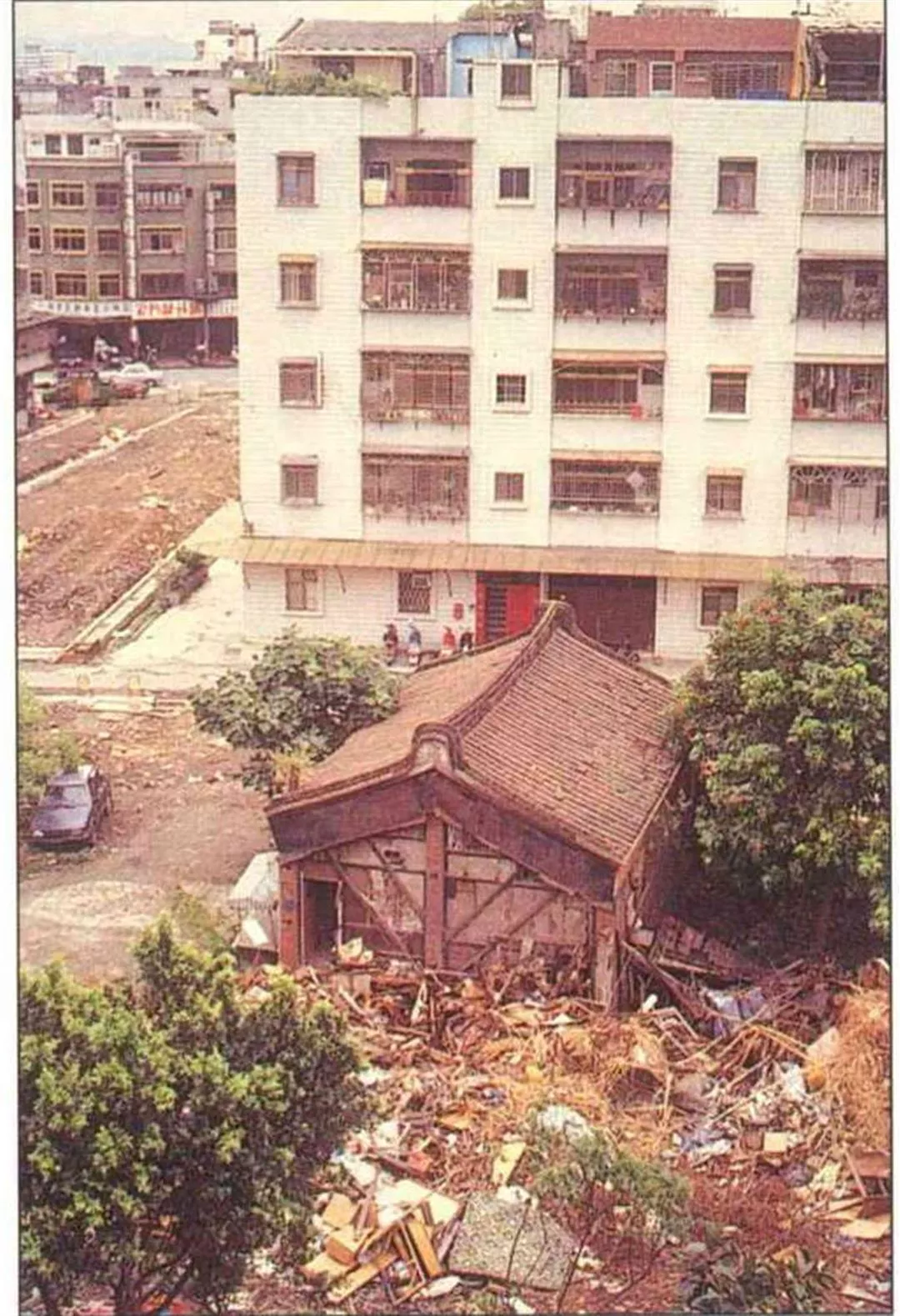

他們說,這塊地原本長滿了竹子,還有一間土埆屋,是陳家叔侄和黃家(在地家族之二,另外還有林、王及張家)所有。後來被政府徵收做為公園預定地,卻遲遲沒有動工,只先把竹林砍除,而剩下的枯枝殘葉和居民任意堆放的垃圾、廢棄物,劃地而建的菜圃,「養」出更多的蚊子,臭氣薰人。

有趣的是,這也正是吸引台大建築與城鄉研究所博士班和碩士班研究生楊沛儒、陳允中等人注意的原因。

那時楊沛儒還在讀碩士。他說,城鄉所教授源自國外經驗的社區建築,強調所謂「參與式設計」,也就是專業者必須走出冷氣房,從使用者的需求出發做規劃,打破過去由上而下的決策模式。但是,由於沒有人在台灣成功過,終歸還是停留在理論的階段,他因此許下下鄉實驗的心願。

下鄉服務

適逢台北縣政府舉辦「大學學生參與台北縣社區服務工作」,楊沛儒就和城鄉所的學弟妹及社團同學參加這個活動。他們把眼光放在老舊社區搜尋,因為這些地方近二十年來經濟快速發展、城鄉移民大量湧入的結果,生活品質急遽惡化,居民對於空間的「再發展」有潛在的需求,應該就是專業者發揮的最佳舞台。就在這個情況下,與後竹圍有了初步的接觸。

後來服務工作因經費困難而無以為繼,他們二、三十個人於是自己組成「台大後竹圍社區工作隊」,而當時還在機械系就讀的陳允中,也是其中的一員。

陳允中是來自馬來西亞的僑生,他參加這個工作隊的動機主要為報考城鄉所熱身。為什麼要放棄社會既成價值中的光明前途?

「我主要是受城鄉所的氣氛吸引,在那個理想色彩濃厚的環境中,社會服務是被鼓勵的。後來去聽張景森老師開的『都市問題與政策』,來上課的除了城鄉所的研究生,還有許多大學部從來不上課的視聽社、苦悶報……等的『牛鬼蛇神』。你知道,在機械系的生活比較個人,教授期望學生的是如何在個人事業上求成長,同學間最常談論的話題是GRE考了沒、什麼時候申請國外學校。但在聽那門課期間,透過大家一起參與、資源共享,我知道自己除了念書,還有許多可能性,也能為別人付出些什麼。」

他們心中的藍圖,是希望透過專業者的協助,將環境決策權還給人民,並且能動員起來自己組織地方團體、管理公共事務,以建立居民對社區的認同,再進而擴大對社會的關懷。

一九九二年的七月,抱著打造夢土的理想進入後竹圍,起初所得到的回應,卻是居民的質疑。

他們分成社會調查和空間設計兩個小組,一個個去拜訪當地掌握人脈資源的鄰、里長,以及時常在公園預定基地附近遊走、好奇心強而主動的民眾;並製作「老社區該整容了」的傳單,邀請居民來參加討論。但是,每個拿到傳單甚至答應會出現的人,到時候卻仍不見蹤影。

「或許是他們不相信自己可以決定公園的設計吧!」學生們這樣推測。在訪談中,居民大都表示希望政府趕快行動,而對於學生建議由大人、婦女甚至小孩提出新的構想,來取代政府已經完成的工程圖,則是半信半疑。

這個禮拜玩什麼?

僵局在「社區環境整潔」活動過後有了轉機。陳允中說,他們和幾個熱心的居民,帶領小朋友,拿著鋤頭和垃圾袋,花了一天的時間,一寸一寸地清除廢物,把空地整理出來。忽然之間,「本來沒人要來的地方,現在一下子跑出許多人,我們開始被認同,士氣也高昂起來。」

為了進一步讓民眾嘗試各種公園使用的可能性,及增進彼此了解以有效動員,一場接一場的活動,將居民的興趣逐漸「加溫」。

從兒童的「園遊繪」、青少年的躲避球賽,乃至老少咸宜的社區卡拉OK。只見大家穿著輕鬆的T恤短褲,有人還抱著小狗,台上台下同唱「你是針,我是線……。」「這個禮拜要玩什麼?」成為街頭巷尾的最新話題,大家有事沒事也會到公園探個頭。

逐漸地,學生開始可以說一些「自己」的故事,進入公園設計的溝通階段。

除了談理念,他們也準備許多保麗龍模型,讓居民將想法具體化;或由學生動手,一邊訪談,一邊就隨手修正。老人說,公園哪裡要有一棵樹,紙上即刻就「長」出一棵樹;老人再看了看說,「不行啦,樹要高一點,這樣車子才不會進來。」

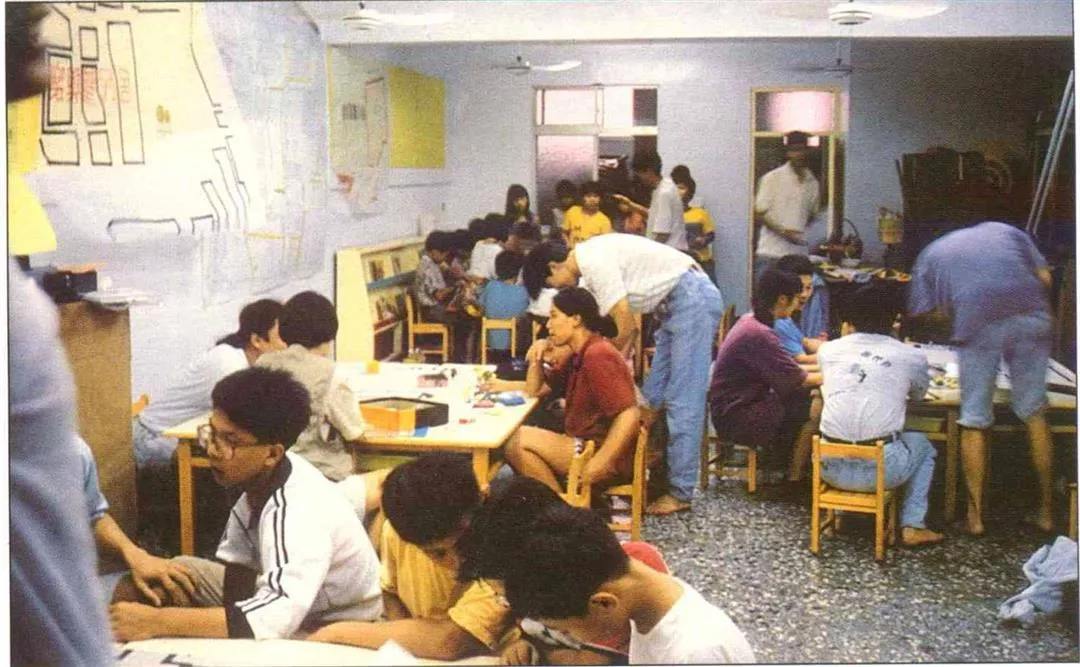

為了更進一步了解居民對公園的使用需求,學生們企劃「空間體驗日記」,把大家聚集在教室中,黑板張貼上一張全開壁報紙,共同想像一天二十四小時中與社區發生哪些「親密關係」。

起初,每個人都在等別人說話,後來一個歐吉桑打破沈默:「我每天五點起來,要打羽毛球。」氣氛慢慢熱烈起來。也有人說,「我是做體操。」小朋友更不落人後,「我們放學要打躲避球。」而旁邊馬上有一個小小的聲音傳出,「還有水球。」引得大家哄堂大笑。小小的空間中,流動的是出乎預料的活潑創意和歡樂氛圍。

菜園變涼亭

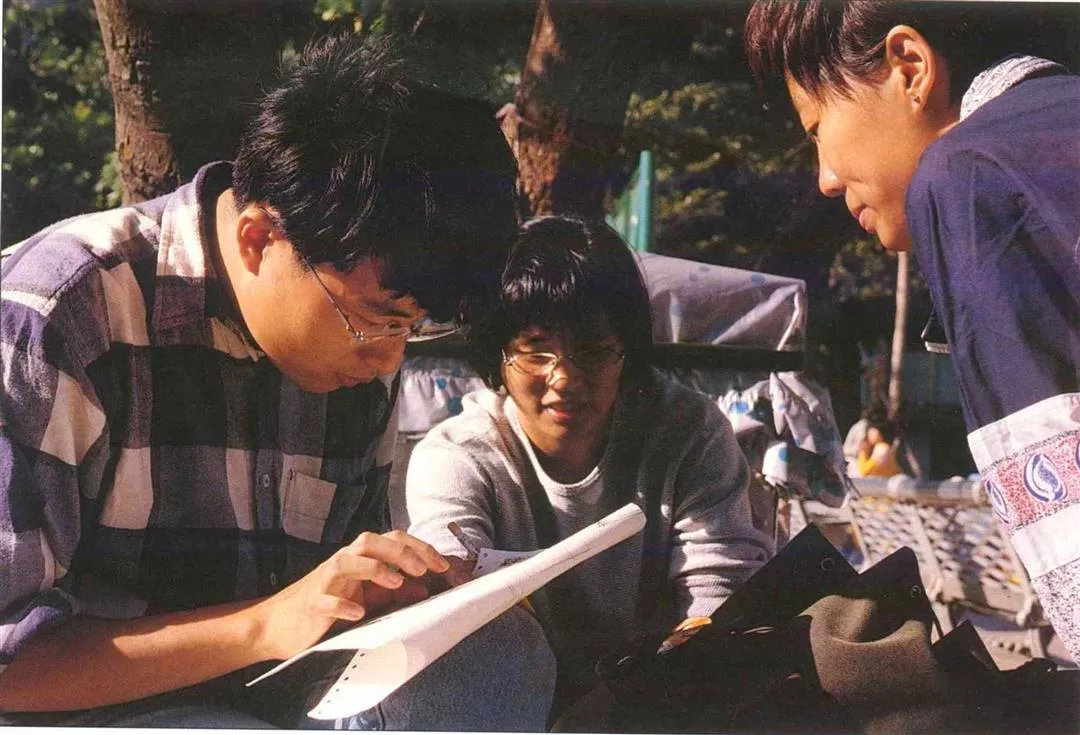

設計終於進入倒數計時的最後階段。台大學生們幾乎每天駐紮在向社區托兒所臨時借用的工作室,為公園的模型催生。陳允中說,因考慮到小孩切割保麗龍有危險性,他們在尋找小孩適用的模型材料時,特別準備餅乾、花椰菜、吸管、黏土等;還很周到地事先預演實驗,分飾社區內的各種成員,以期溝通能夠更為順暢。

「今天(八月三十日)是最重要的日子,」楊沛儒站在台上說,「在未來兩個星期內,我們要完成設計。」居民們分成小孩、婦女、老壯組,將他們心目中的理想公園動手做出來,再分組報告,由學生協調整合成大家都能接受的「夢」公園。

在這個階段,民眾對每個細節都相當注意,因為未來的一草一木可能就出於自己的手。正由於居民自主意識的抬頭,還發生了一個在城鄉所流傳的「笑話」。

一直扮演後竹圍工作隊諮詢角色的城鄉所教授劉可強說,在過程中,學生發現有一塊小小的空地閒置出來,於是跑來問他的意見。基於在美國豐富的社區規劃經驗,他建議可以設計成「市民農園」,有菜圃和一個放農具的小屋,讓大家分租耕作,在都市也可以享受田園樂趣。

沒想到眼尖的居民一眼就發現這個「偷渡」的構想。他們說,「什麼時候多一個廟(指小屋)?」後來弄清楚是菜園,仍遭到大家全盤否定,農具小屋最後變成了涼亭。由此也可以看出,專業者在引進國外設計觀念時,必須格外小心。

二個星期後,台灣第一座民眾參與設計的公園正式模型宣告誕生。

後竹圍的「秀英」花

能夠在短短三個月有這樣的成績,讓保守傳統的後竹圍居民動起來,來自在地人的支援是絕對不可或缺的。而現任厚德社區發展協會總幹事的林秀英,就是扮演這個重要角色。

不像在國外,社區組織已經發展得相當健全,專業者馬上就能進行設計,不須花大量的時間和精力去打入居民的生活。台大團隊進入後竹圍的初期,除了人生地不熟以外,社區也沒有一個足以代表三個里居民心聲的組織來應對。在遊戲規則付之闕如的情況下,工作的推動備感困難。

於後竹圍長大的林秀英,原本自己開設安親班。大前年在一趟泰國旅遊回來時,適逢「園遊繪」即將舉行,後竹圍的大廟「廣熙宮」擔任理事兼厚德里鄰長的叔叔林勝忠,要她帶班上一些小朋友去烤肉熱鬧一下。個性活潑的林秀英,很快就與台大學生們熟識起來。

「那時候楊沛儒說他們要在這塊空地做民眾參與公園,我馬上自己想像出一幅有小橋流水的宮廷後花園景象,陶醉其中,真是好美喔。又剛好我在空大修社會系的課,想想做社會工作應該滿好玩的,就這麼糊裡糊塗被『騙』進去了。當然,越到後面才發現,做出來的完全不是原先想像中的那回事。」她促狹地笑著說。

「不過,我參加過兩次籌備會就跑了,因為覺得討論過程很長卻沒有具體的結果,於是就跟台大的人說,你們要怎麼做,我負責執行就是。」

在辦卡拉OK時,她告訴學生們民眾可能希望有什麼樣的感覺,並出面到廣熙宮借椅子和木板竹條,幫忙搭起舞台,租借成套伴唱設備,並在當天四處「抓人」,果然使活動增色不少。

說到活動,林秀英想起一件有趣的事。「在做社調時,我從老人口中知道,原來後竹圍在日據時代有一種很有名的經濟作物,做為茶葉的香料,就叫秀英花(茉莉花)。這種植物約一百公分高,開白色如指尖大的小花。聽說一公斤曬乾的成品出口到日本,可以換一百斤白米。我告訴楊沛儒,他們還以為我故意騙人,說自己是後竹圍之花呢。」

後竹圍的由來

林秀英有著微黑的皮膚和一雙靈活的大眼睛,短短的頭髮泛著紅光。別小看她年紀輕輕,對地方事務可是瞭若指掌。

她說,後竹圍有一家雜貨店供人泡茶休息,被稱為「半路店仔」,是台北到蘆洲中間必經的中途站。而居民種植成排的竹子以阻擋淡水河洪汛及防止小偷,所以就用「竹圍」作為地名。

這裡約有三千戶,兩萬多人(大部分是三代同堂),比一般人認為的社區範圍要大得多。居民分兩類:第一類是清朝由大陸移民來台的在地人,有五個家族,林秀英本人就是擁有百年古厝「蘭陵居」林清敦的後代。

由於住民過去幾乎都是窮困的佃農,所以非常團結,這個特性一直延續至今。在年初,發生一件本地年輕人因細故與公園管理員陳柏年發生衝突,附近的老人集體拿著拐杖替陳柏年「伸張正義」的糾紛。後來年輕人告到法庭,大家還口徑一致說沒這回事,最後只好算了。

而另一類則是台灣光復以後,從中、南部北上討生活的城鄉移民,彼此關係比較疏離。民國六○年代,政府提倡「客廳即工廠」,因此一樓做加工、二樓以上是住宅的住商混合景象,隨處可見。

誰來做決定?

雖然「大家是看她長大的,做人怎麼樣都一清二楚」,但在面對如此傳統的人際網絡時,林秀英不免要花許多時間四處泡茶聊天,甚至要借用「權威」,才能將工作順利推展。過去她曾擔任陳景峻的助選員,一出馬擔任社區發展協會總幹事,就省了許多溝通的麻煩。

即使如此,一旦規劃影響到某些住戶的權益,衝突仍在所難免。例如三和路一百七十巷因為考慮小孩遊戲的安全問題,必須沿公園外圍繞過,但兩旁的居民為了行車便利,堅持要打通,雙方僵持不下。雖然最後在工作隊和協會的堅持下,道路沒有被「截彎取直」,但彼此的心結一直沒有解開。

這同時也衍生出一個重要的問題:「當專業者的價值判斷與大多數民意相左時,該如何解決?」

公園基地當中,原有一間閩南式的土埆屋,市長和台大學生比較傾向保留,並設計三種方案,如做為活動中心,或維持外貌、整修成文物陳列館,讓居民有一個與後竹圍歷史連接的空間……等。但民眾反對的聲浪相當大,理由是「那不過是一個臨時搭蓋的破房子,沒什麼價值。」他們還連署抗議,結果,還是尊重居民的意見拆除了。

此外,國外理論與台灣現實情況的落差導致的摩擦,也不斷出現。工作隊學生根據國外經驗認為,婦女是社區工作的生力軍,特別是生活範圍與社區關係很密切的家庭主婦,因此在活動過程中相當鼓勵她們發言;不過在中國社會傳統中,女人們幾乎沒有機會在公開場合表達自己的看法,後竹圍也不例外,所以在做時常常「踢到鐵板」。大多數她們不是說「沒意見」,不然就是「你去問我丈夫」,甚至被要求的次數多了,還會反問,「我有那麼重要嗎?為什麼一直來打擾我?」陳允中說,「因為我們相信居民自己可以控制環境。」

政府的角色

在城鄉所與後竹圍居民合力設計理想公園時,市公所就已經完成發包作業。後來是在楊沛儒和林秀英等人的極力說服下,再加上三重市長也是後竹圍人的關係,才爭取到「做為民眾參與的示範公園」的結果。

但是,由於民眾參與和過去由上而下的決策過程正好相反,工作隊和協會所扮演的「民眾代言人」角色,不時衝擊著體制。

楊沛儒說,政府為了防止官商勾結,對於公共工程的進行有一個規定,就是設計圖一畫好,就不能再變更。但是這套程序很難適用在民眾參與的設計,因為居民隨時可能有新的想像,設計圖變個幾次是很正常的事,民意與制度衝突的兩難,很難避免。

原本市公所以為,民眾參與只是辦辦活動,哪想到連設計圖、營造廠都要重頭再來;而設計圖之所以常常要修改,跟學生們理想高、重景觀卻缺乏實際工程經驗也有關係。原先學生對公園有一個戲水池的構想,卻遭居民以安全理由反對,三重市公所公務課邱課長說,站在政府的立場,也會考慮到公共安全、供水、供電條件等問題,對可行性有所質疑。

結果,變更一個設計,在體制中就要重新修改計劃、停工、報上級政府,還可能遭受議會的刁難;而預算又是事先編列的,常常面臨工程款下不來的窘境。時間就在公文來往中浪費了。據邱課長的估計,每次修改藍圖到重新再動工,平均要耗上三、四個月。

這樣的代價是否值得?楊沛儒認為,做參與式設計要付出的成本(包括人力、時間等),可能比傳統式要多十倍以上;但是因為比較符合民眾的需求,日後發生糾紛變更設計的機率相對就少了許多,以長期的角度來看,絕對是有利的。

陳允中形容,這個過程可說是「聯合又鬥爭」,沒有政府的政策、經費支持,類似的公共工程無法進行;但是,面對缺乏彈性的行政體制,專業者又不得不想盡辦法溝通,甚至動員民眾施壓,為居民爭取對空間的自主性。

搶投票箱

就在各種聲音不斷溝通拉扯下,後竹圍公園歷時兩年終於完工,並交給當地居民認養照顧。由於在做社調期間得知大家對活動中心有需求,但工作隊成員不是當兵、畢業,就是受不了辛苦而離開。為了繼續走下去,學生們向劉可強建議納入城鄉所的實習課,除了陳允中,換上五位全新面孔。

公園的完成,並不擔保活動中心也能一切順利。林秀英說,這次來參加的民眾幾乎換了一批人,因為公園的設計讓他們覺得自己沒有表達意見而「吃虧」,所以要及時站出來爭取自己的權益,態度也相當堅持。例如活動中心的位置一再變更,就是因為誰也不願意一開窗戶、視野就被擋住。

建公園時所遇到的種種溝通困難短時間仍然存在,並沒有獲得解決;再加上活動中心是立體的,一般民眾對它的設計理念不易掌握,意見表達更困難。而這回居民參與的情況又不若先前踴躍。種種因素交錯下,發生了搶投票箱的事件。

城鄉所學生將幾個設計圖張貼在公園涼亭,舉行公投,凡是三到九十九歲的住民都有權投票。工作人員之一的呂莉莉說,這樣的設計是使每個使用者都有表達意見的機會,然而老一輩的居民認為小孩子沒有判斷能力,讓他們投票根本就是違憲。

因此由一位老里長帶頭,將投票箱撕毀,與學生衝突起來;而一百七十巷的居民也借機舊事重提,林秀英出面協調,麥克風卻被激動的民眾搶走,場面一片混亂。

林秀英說,這次的工作人員對居民來說是「陌生人」,並沒有融入社區,所以他們聽到的意見不夠全面,而且活動設計有瑕疵。「如果當初能夠另設一個投票箱,給十五歲以下的成員,把他們的意見納入決策的參考,或許就不會有事。」她在事後提出反省。

結果,當天晚上還是透過傳統的方式,由林秀英帶著學生們,去向老里長道歉。但是經過這次事件後,老里長一家人逐漸淡出社區參與的活動。

而工作隊也相當灰心。他們當初只是單純地想實現參與式設計的理想,沒想到實際上會面臨許多難解甚或無解的衝突。他們的解讀是,「也許我們太過直接去挑戰傳統父權決定事情的方式,當然投票是最不得已的手段。我們也希望能在事前有充分的時間取得大家的共識,三個月實在太短了。整個台灣在威權統治下太久,所以民眾一旦有做主的機會,就以為聲音越大、獲得的權利就該越多。或許現在要做參與式設計真的還太早。但是,如果不做,永遠不會有轉機,不是嗎?」

社區運動向前走

自從後竹圍民眾參與公園設計打響名號後,許許多多如社區步道等小型規劃案,就自動湧入城鄉所,一股社區運動的風潮隱然成形。不過呂莉莉認為,後竹圍社區經驗的意義,不在於它的首開先河,而是「提供一個如何在傳統社區,推動來自西方民眾參與公共建設觀念的歷程。」

對林秀英而言,這一路行來有樂有苦。現在無論大事小事,都會傳進她的耳中,儼然成為社區的「管家婆」。但許多人誤解她別有用心,想藉此累積個人資源參選地方民意代表;而活動經費的籌措困難,也令她直呼「好累」。

在最近即將舉行的會員大會中,林秀英準備辭職,「換人做做看」。她不是就此放棄社區工作,而是「我覺得自己還很年輕,可以做不同的嘗試。即使不當總幹事,憑著大家對我這個人的信賴,還是可以為社區盡一份心。」

現在活動中心的建照已經請准,將委由台大學生和民眾監工。而如何制訂和落實公園的管理規則,及進一步運用社區組織的力量解決其他公共問題,如停車、違建等,將是未來更大的挑戰。

但從一些細節,還是可以觀察到許多可喜的現象。最近協會就運用群眾的力量,將進入公園的賣膏藥小販趕出去。而維德里的俞清泉認為,透過這次的公園設計,「我們這些外地來的游離份子,終於有機會走入社區,和大家認識。」

或許,這就是社區意識的由來。而民主社會成員所需的磋商、妥協和培養共識的能力,也必須透過這樣的社區經驗,才有可能成熟吧!

〔圖片說明〕

(左)大家趕快來啊,來動手動腦設計我們的公園。(台大後竹圍工作隊提供)

(右)這就是台灣第一座成功的民眾參與設計的公園。

過去公園基地是居民敬而遠之的垃圾場。(台大後竹圍工作隊提供)

社區總幹事林秀英(右一)扮演台大城鄉所學生與居民溝通的橋樑。

居民分成四組,大人小孩一起來,分別架構心目中最理想的公園。(台大後竹圍工作隊提供)

荒蕪雜亂的公園基地,就是靠工作隊和這些熱心居民,一鋤頭一鋤頭整理出來的。(台大後竹圍工作隊提供)

公園落成以後,老人就不愁沒地方可去了。

趁著天氣好,老師帶著小朋友就近到公園上戶外教學課。

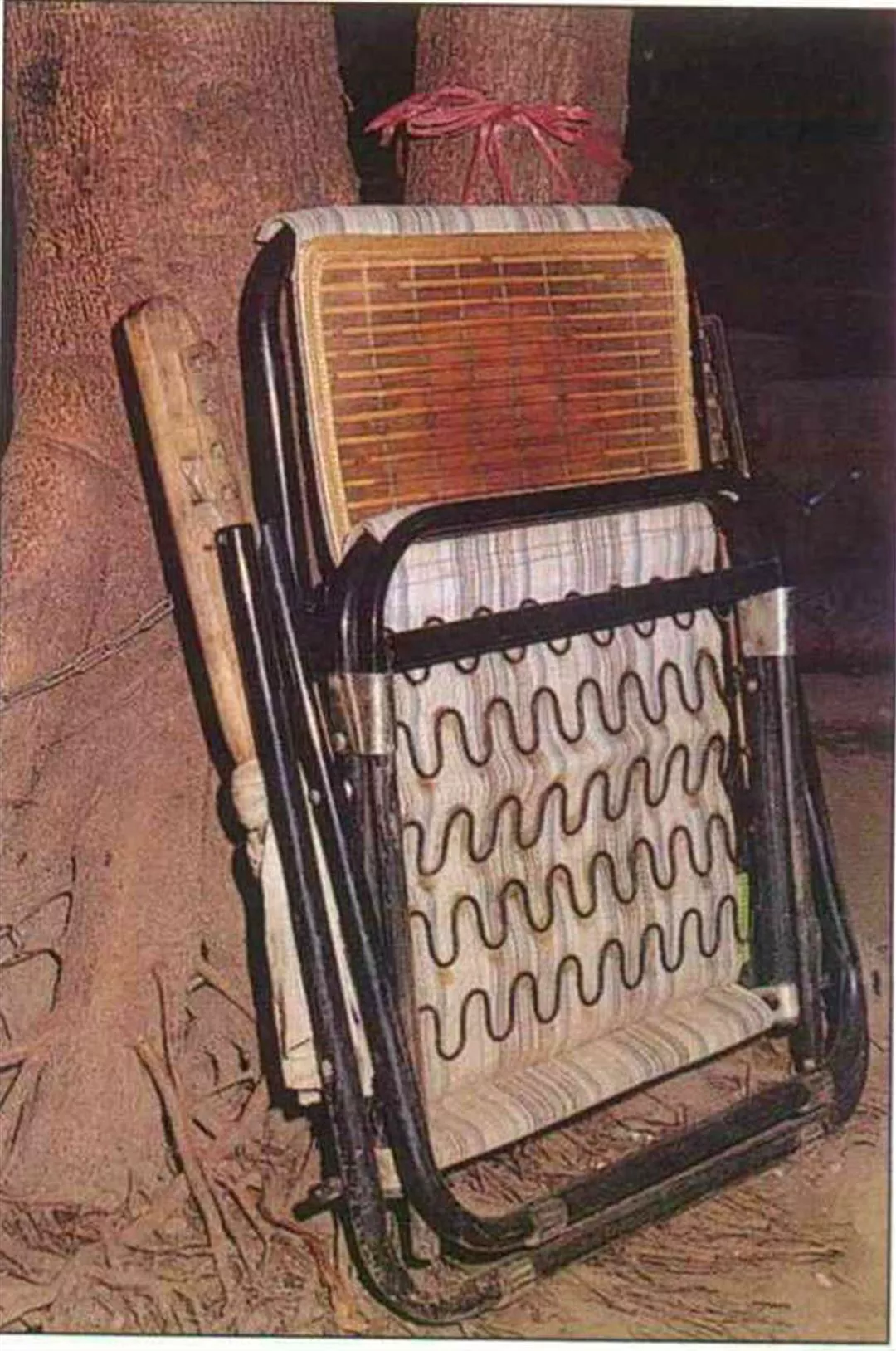

公園也有人「佔位子」,乾脆把自家的躺椅鎖在大樹上。

考慮到不同成員需要的公園,是大家樂於使用的公共空間。

過去公園基地是居民敬而遠之的垃圾場。(台大後竹圍工作隊提供)(台大後竹圍工作隊提供)

社區總幹事林秀英(右一)扮演台大城鄉所學生與居民溝通的橋樑。(張良綱)

居民分成四組,大人小孩一起來,分別架構心目中最理想的公園。(台大後竹圍工作隊提供)(台大後竹圍工作隊提供)

荒蕪雜亂的公園基地,就是靠工作隊和這些熱心居民,一鋤頭一鋤頭整理出來的。(台大後竹圍工作隊提供)(台大後竹圍工作隊提供)

趁著天氣好,老師帶著小朋友就近到公園上戶外教學課。

公園也有人「佔位子」,乾脆把自家的躺椅鎖在大樹上。(張良綱)

考慮到不同成員需要的公園,是大家樂於使用的公共空間。(張良綱)