技術誠可貴,心意價更高

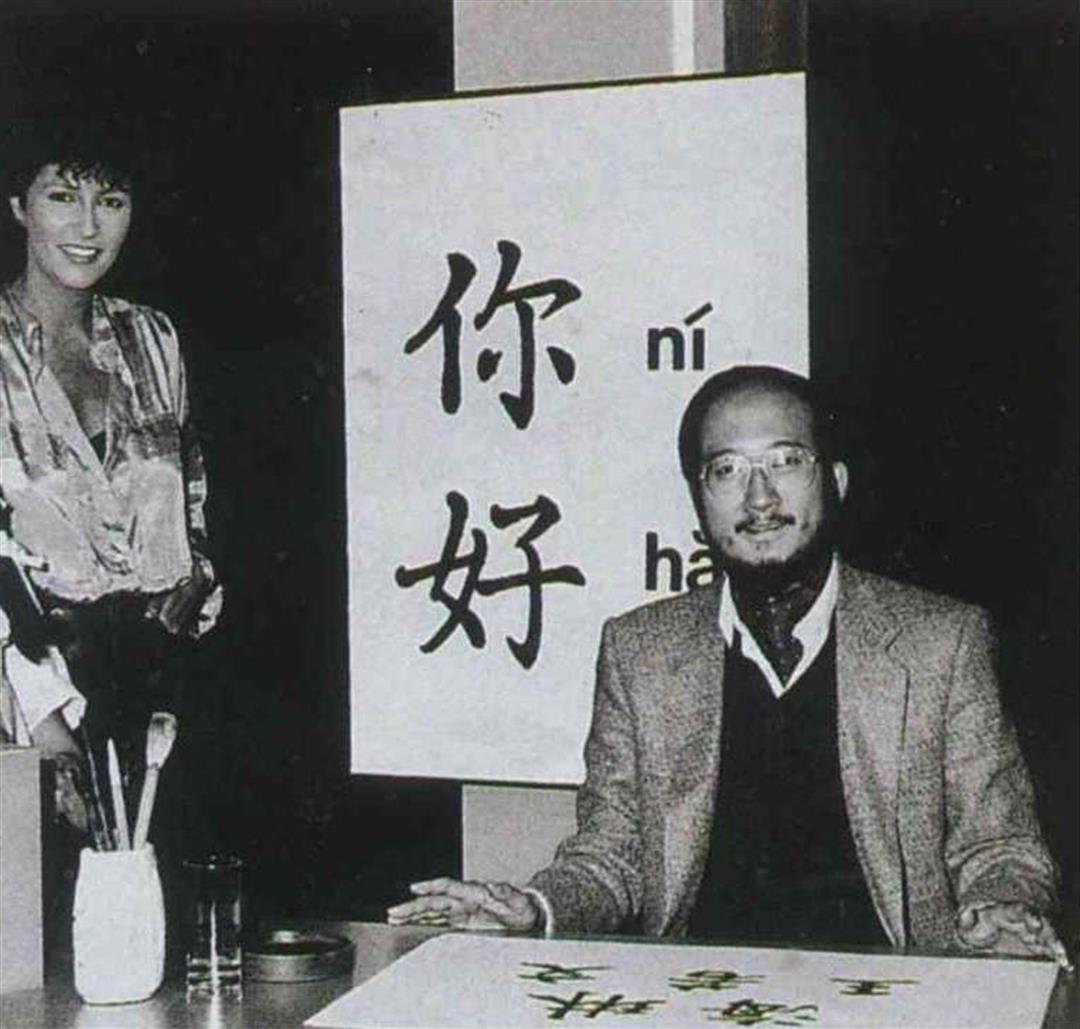

萊登漢學院在四年前,和荷蘭電視台合作「你好!」和「中國菜」兩個節目。推出之後,據說收視率直逼足球。中國菜播出後一星期,荷蘭中國店的炒菜鍋被搶購一空。

「我們還必須多作些展覽和節目,介紹更多的中國文化」,許理和院長說:「這是必要的,這也是我們花了一生心血研究漢學的目的。」

再過幾年許院長就要從他耕耘一生的漢學院退休了。他形容「視覺教材」計畫是他的「小貝比」;把小貝比拉拔長大,則是他目前最大的心願。

這個心願或許並不難實現,因為歐美主要的漢學系,在看過這套教材後,多表示待其發展完成,願意使用、甚至購買這套教材;歐洲漢學會(European Association of Chinese Studies)也決定將之納入下年度主要專題之一。萊登漢學院語言學教授梁兆兵形容這是「輸出中國古文明」。

輸出中國古文明的工作絕不容易。許教授指著一格格成帙成疊的幻燈片說:「瞧,我們一點一滴地餵養學生。」(We feed them drop by drop)。

人類文化是一點一滴孕育而成的;東方與西方之間的瞭解,也得靠一點一滴的心意累積。

〔圖片說明〕

P.32

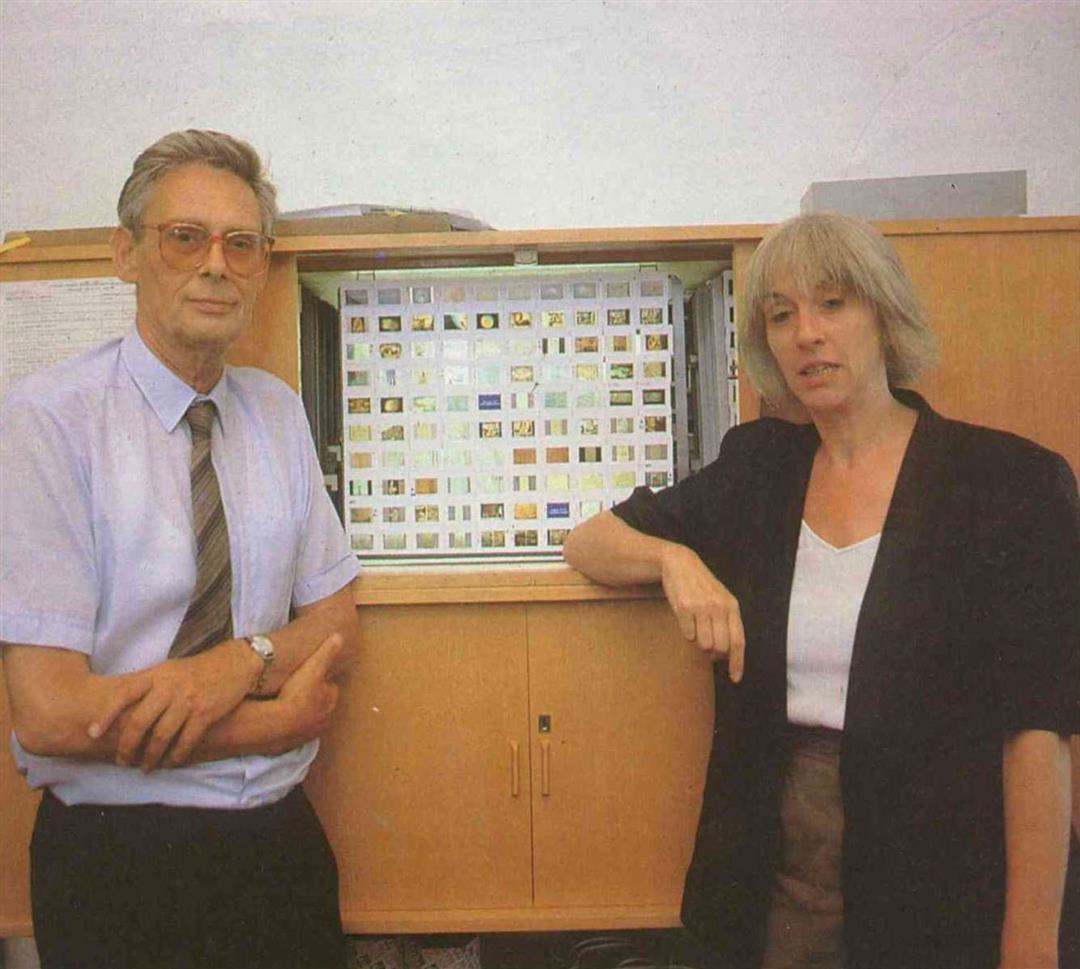

許理和教授和吳艾蘭博士,是「視覺教材」計畫的主要負責人。

P.33

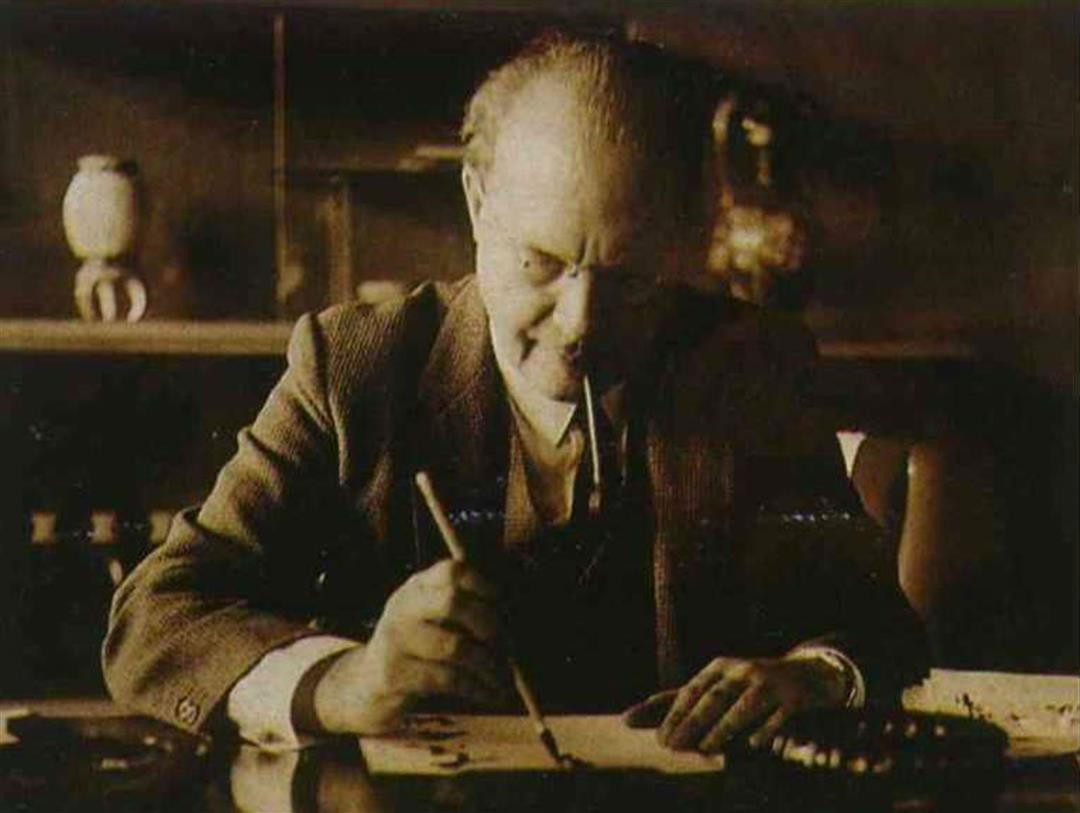

老一輩漢學家中,不乏身兼外交官或殖民官的「中國通」。圖為荷蘭外交官,也是知名的傳奇人物——高羅佩。

P.34

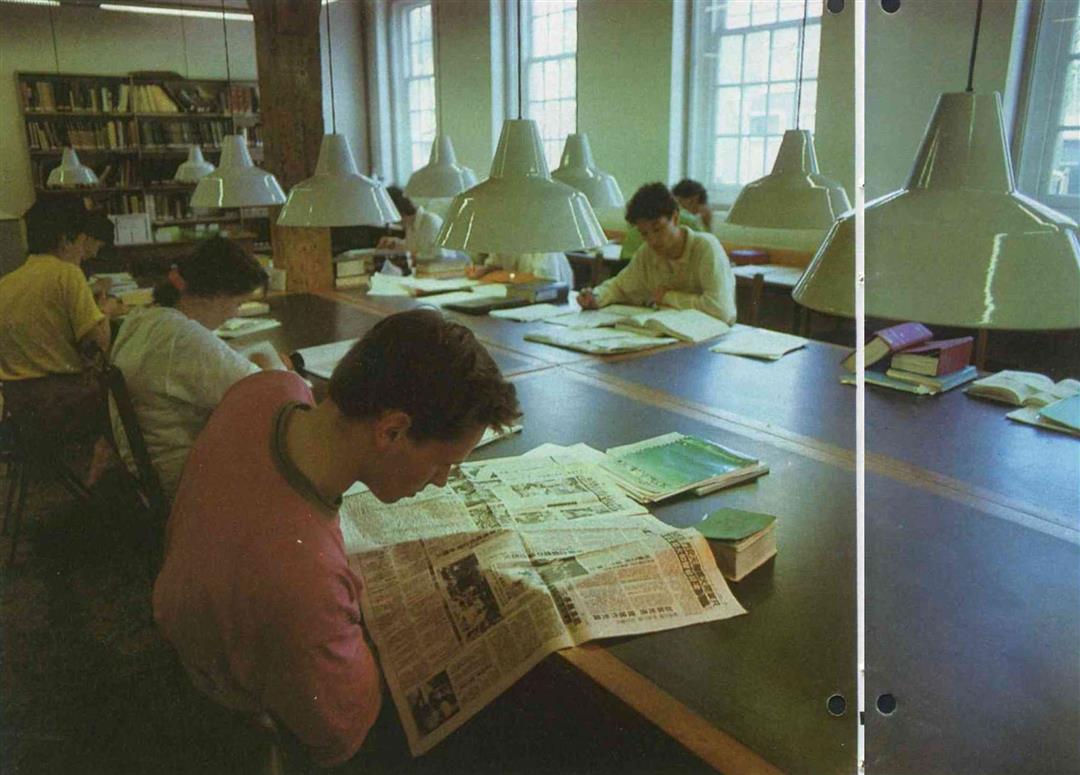

這是萊登大學漢學院圖書館。學生正在閱讀有關天安門血腥鎮壓的新聞。

P.35

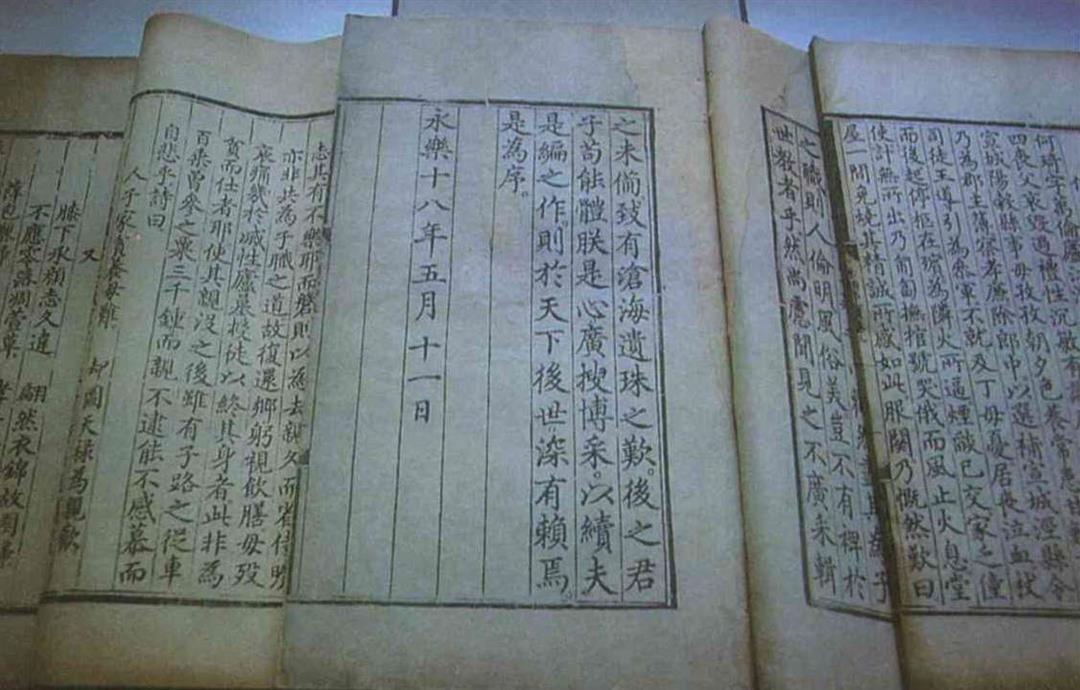

萊登大學漢學院藏書豐富,高羅佩生前藏書,在此闢有專室保存。

P.35

這是中國人眼裡的「老外」。

P.36

塔、轎子、五綹鬚,常是西方人畫中國時不可或缺的元素。

P.37

找找看,東方市場裡有那些有趣的東西?

P.37

漢學院與電視台合作的「你好」節目,在荷蘭大受歡迎。

許理和教授和吳艾蘭博士,是「視覺教材」計畫的主要負責人。(鄭元慶/萊登漢學院提供)

老一輩漢學家中,不乏身兼外交官或殖民官的「中國通」。圖為荷蘭外交官,也是知名的傳奇人物——高羅佩。(鄭元慶/萊登漢學院提供)

這是萊登大學漢學院圖書館。學生正在閱讀有關天安門血腥鎮壓的新聞。(鄭元慶/萊登漢學院提供)

萊登大學漢學院藏書豐富,高羅佩生前藏書,在此闢有專室保存。(鄭元慶/萊登漢學院提供)

塔、轎子、五綹鬚,常是西方人畫中國時不可或缺的元素。(鄭元慶/萊登漢學院提供)

漢學院與電視台合作的「你好」節目,在荷蘭大受歡迎。