去年十一月十八日,法國南特「三大洲影展」以「向導演致敬」為名,舉行二十週年盛大慶祝晚會,邀請了十六位導演與會,其中台灣就佔了兩席,分別為侯孝賢與蔡明亮。年滿二十的三大洲影展也擴大慶祝,為期一週的展期間,三家戲院全天放映影展的六十部影片,三萬六千人次入場觀賞,超過五百名的記者及電影從業人員與會。頒獎儀式在南特國際會議廳舉行,眼看青天白日滿地紅的中華民國國旗在會中緩緩升起,心中的感動難以言喻………

近年來,台灣電影在歐洲影展頻頻得獎,從一九八九年侯孝賢的《悲情城市》在威尼斯影展獲金獅獎,一九九三年李安以《喜宴》贏得柏林影展金熊獎,一九九四年與一九九七年蔡明亮以《愛情萬歲》與《河流》分別獲得威尼斯的金獅獎及柏林的銀熊獎,為低迷的本土電影工業出了一口氣,也讓台灣電影成了中華民國在歐洲的一塊金字招牌,這其中,台灣人較不熟悉的「三大洲影展」的慧眼與引介扮演了相當關鍵性的角色。

亞洲、非洲、拉丁美洲

三大洲影展是法國的第二大影展,規模及地位僅次於坎城影展。它也是世界上介紹亞洲、非洲、拉丁美洲及黑人電影的最重要影展,它的成立相當傳奇,十九年前法國南特市有對從事電影發行的賈拉都兄弟菲力普和阿藍,他們原本和多數的同行一樣,以發行法國及好萊塢的影片為主,但隨著旅行次數的增加,在南美洲、亞洲等地看到了許多在法國完全未曾接觸甚至聽過的好電影,二人就興起了一個念頭:我們應該讓西方、尤其是法國的電影界認識這些電影及工作者,讓我們的電影世界變得更大、更豐富。就這樣,第一屆的「三大洲影展」在南特的一家小戲院和旁邊一家咖啡館開幕,由於選片精煉,很快便引起業界與媒體的注意,成為歐洲重要影展之一。

一九八四及八五兩年,南特影展連續將首獎頒給侯孝賢的《風櫃來的人》與《冬冬的假期》,引起許多西方影人對台灣導演的重視,當時也適逢台灣新電影運動蓬勃展開,從《光陰的故事》、《海灘上的一天》、《兒子的大玩偶》到《童年往事》、《風櫃來的人》……一連串的創作與新導演,歐洲影評人親自來台看片、選片,帶動近十多年來台灣電影的得獎熱潮,三大洲影展也因為慧眼識英雄,「發現」了侯孝賢、楊德昌、蔡明亮、林正盛等出色的台灣導演而在眾多的新影展中脫穎而出,成為影評人及電影專業人士眼中最重要的影展之一,在某種程度上,南特的三大洲影展可說是和台灣電影共創榮耀。

國片已死?

然而,台灣電影近年來在市場上的不景氣確也是不爭的事實,那麼,從南特、坎城、威尼斯、柏林影展對台灣電影的肯定到國片市場哀鴻遍野的「電影已死」之喟嘆,又該怎麼解釋呢?或許不妨將視野拉大到現今全球電影工業的現況來看,一言以蔽之,就是好萊塢電影在全球市場上的獨霸地位、排擠效應,使得各國電影工業極度萎縮,以及電影之為一種藝術形式的淪喪與觀眾只在電影裡尋求聲光娛樂效果的現況!

放眼國際,只有極少數的國家還保有自己蓬勃的本土電影市場,可以抵禦好萊塢的大舉入侵,但這常是因為他們的電影有著特殊的政治或社會意涵而使得市場較為封閉。以印度為例,它是世界上唯一每年製片量接近甚至超過美國的國家,也可能是好萊塢電影佔有率最低的市場(低於百分之十五;但是這個現象與電影在這個有著九億多人口的大國所扮演的角色有關。據印度名導演阿鐸•哥波拉說,印度有二十五邦,各邦有其語言及風俗文化。在他們的戲院裡,除去官方印度語電影及本邦與鄰邦的電影,更重要的是許多小戲院固定放著印度各邦的方言電影,這些方言電影常常是工業化潮流中大批離鄉工作者一解鄉愁的唯一途徑,甚至有人每晚都會到戲院去看同一部母語電影,每天在固定的時候與劇中人哭、為劇中人笑……。

「抵禦好萊塢」

在這樣的電影環境下,好萊塢自然 毫無施展的空間。但這畢竟是極少數的例外,據法國國家電影中心的統計,一九九六年美國全年出版了五百七十部劇情長片,日本二百七十八部,歐體十五國共六百五十部(其中法國最多,佔一百三十四部,次為德國的六十四部)。而在票房收入上,一九九六年世界最賣座的二十五部電影清一色都是好萊塢電影,總計拿下了六十二•二二億美元的票房收入,海外市場就佔了一半以上。就經濟因素來看,好萊塢的強勢,直接扼殺了各國本土電影工業的生機。

沒有人能否認,只有好萊塢才能聚集那麼多資金、專業技術、大牌影星來製作如此眩目的電影,配合上無數相關商品與廣告行銷手段來橫掃全球娛樂市場,許多國家的電影工業幾乎只能用「茍延殘喘」來形容。但近十餘年來在歐洲興起的「抵禦好萊塢」風潮,絕非只為了本國電影從業人員保住飯碗的商業保護主義,而是為了捍衛電影藝術的創作自由,不被以娛樂及票房為唯一考量的好萊塢模式所扼殺,同時也為了表現對好萊塢式媚俗煽情的電影語言及膚淺的主流價值觀的反思。以侯孝賢與蔡明亮為代表的台灣電影,就在這股潮流中為西歐電影界提示了多種豐富深刻的可能。

法國世界報的資深電影記者尚米歇•弗赫東表示,近年得獎的台灣電影是「外好萊塢電影」中最傑出的一支,他從台灣電影中看到創作的生命力,侯孝賢與蔡明亮風格雖不同,但電影中豐富的語言、深刻的人性探索和敏銳的生活觀察都能帶給觀眾普世性的悸動,引領觀眾自然地走進其影片中的人文度向。即使現代人習於對周遭事物漠視冷感,步出戲院後的人們仍然會為遙遠時空中的劇中人歡喜、扼腕,或如劇中人一般無言以對,將這樣的感動延續到自己的生活經驗,品嘗反省著人類共有的困惑。

品嘗生活與人性

三大洲影展主席阿藍•賈拉都則以形式與內容來分析台灣電影的出色之處,他認為電影的故事及主題所呈現的內容雖然怳嶺茪H、具地域性,但這些導演掌握的敘事形式卻是如此清晰開闊,讓生長在不同文化中的觀眾能從容體會影片裡豐富的生命意涵與人文精神,在在見證了導演的才華與功力。

一個值得探討的問題是,為什麼這些備受西方影評人肯定的電影,在台灣卻不受重視?國內竟有批評他們謀殺了台灣電影工業?台灣電影工業蕭條的原因包括通路、資金等因素,頗為複雜,但從觀眾的角度來看,卻是一個人人都能深思的切入點。

當電影被化約成以票房為唯一考量的娛樂商品時,就如同電視、流行歌曲及其它的大眾文化,其消費生命週期變得異常短暫,人們習於迅速的喜歡、消費然後遺忘。

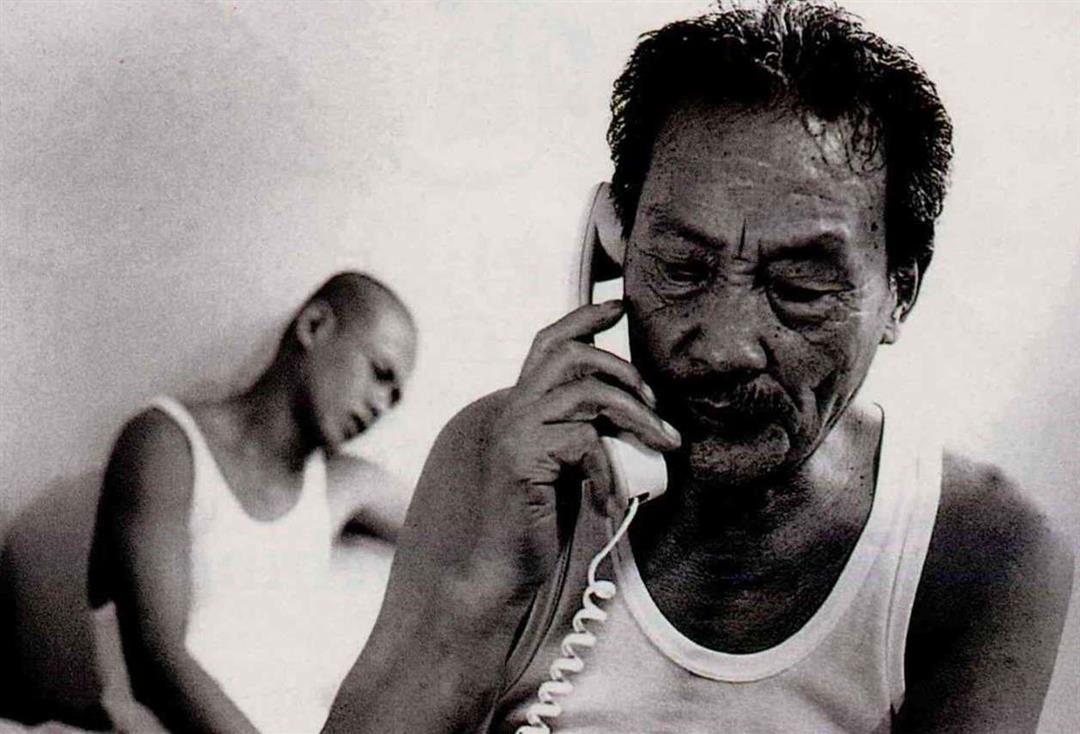

反觀近年來楊德昌、侯孝賢、蔡明亮等人的電影,卻是充滿了思考與批判。以蔡明亮的《河流》為例,它對今日台灣社會的觀察與刻畫有著令人毛骨悚然的犀利,許多後現代的名詞「疏離」、「邊際化」、「去社會聯繫」在幾個劇中人的日常生活中被具體的呈現出來,並在劇情的衝突點上殘酷地展示它們的沉重。這樣的電影需要思考,我們也需要反省如何將自己的生命擺脫開這些陷阱與困境──這便是電影的藝術性,聯繫了人類探索生命的本能與思辨的歷程。

尋找台灣電影知音

阿藍•賈拉都在評中國大陸、台灣、香港的電影時曾說,這三個地方只有台灣主客觀環境能讓這些導演們盡情發揮。香港導演關錦鵬也呼應這種說法,認為香港或許因為以往殖民地教育的扭曲,或者由於政治或商業考量,台灣導演的許多處理文化認同及批判現狀的作品,香港就做不出來。

台灣很幸運地擁有多位才華橫溢與堅持理想的電影人,他們作品的嚴肅性也許使得習於好萊塢與迪士尼的大眾卻步,卻幫助台灣與世界各地許多認真的觀眾更真誠的去面對生命,也讓台灣一再在國際上曝光,讓文化台灣突破了國際政治的禁忌與角力。我們的政府與人民實在應該更支持這樣的電影創作,台灣電影的知音不能只在歐洲,否則有一天當我們想看台灣片時,可能就只能到電影資料館去憑弔了!

p.116

影展中所有參展國家的國旗一字列開,是政治角力無法進入的淨土。

p.117

三大洲影展盛會上冠蓋雲集:近年得獎頻頻的台灣導演侯孝賢(左二)、蔡明亮(中)與土耳其導演歐默•卡渥(右二)及影展創辦人賈拉都弟兄(分列左右兩側)合影。

p.118

南特市中心隨處可見影展海報,圖為當地鬧區Pommeraye廊街。(影展大會提供)

p.119

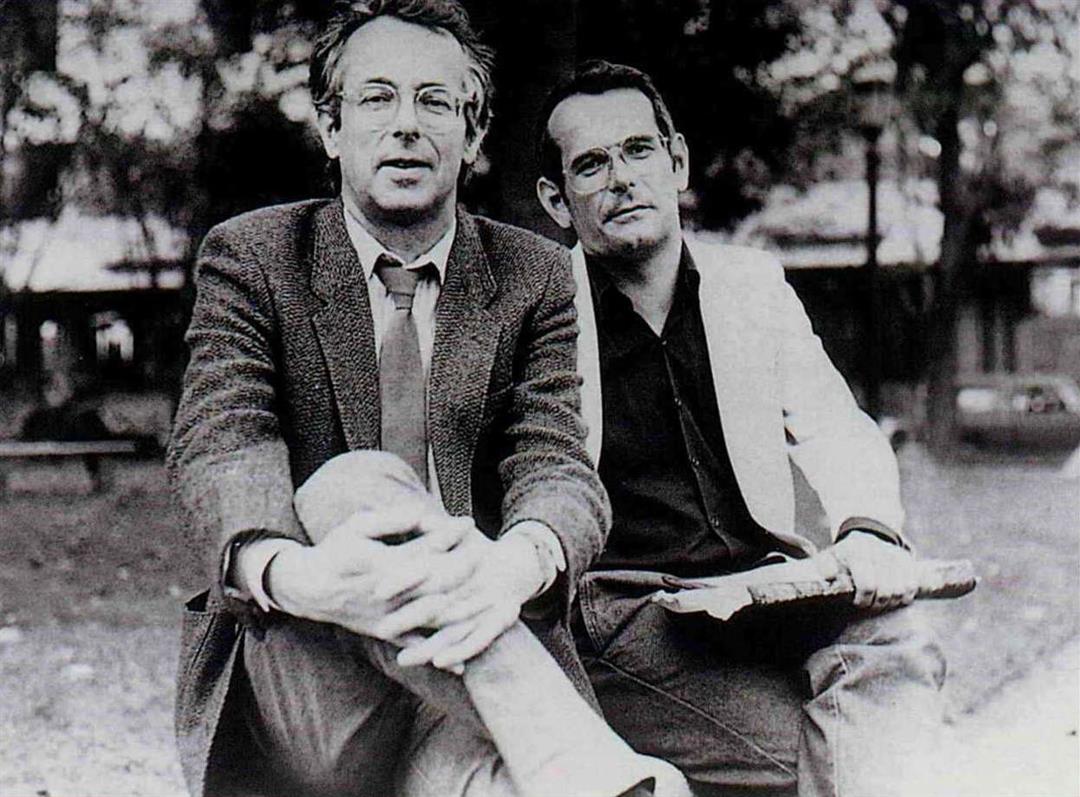

憑著多年來對電影的熱愛與選片眼光,菲力普與阿藍•賈拉都兄弟一手創辦了三大洲影展,讓亞、非、拉丁美洲的好電影走入歐洲。(影展大會提供)

p.120

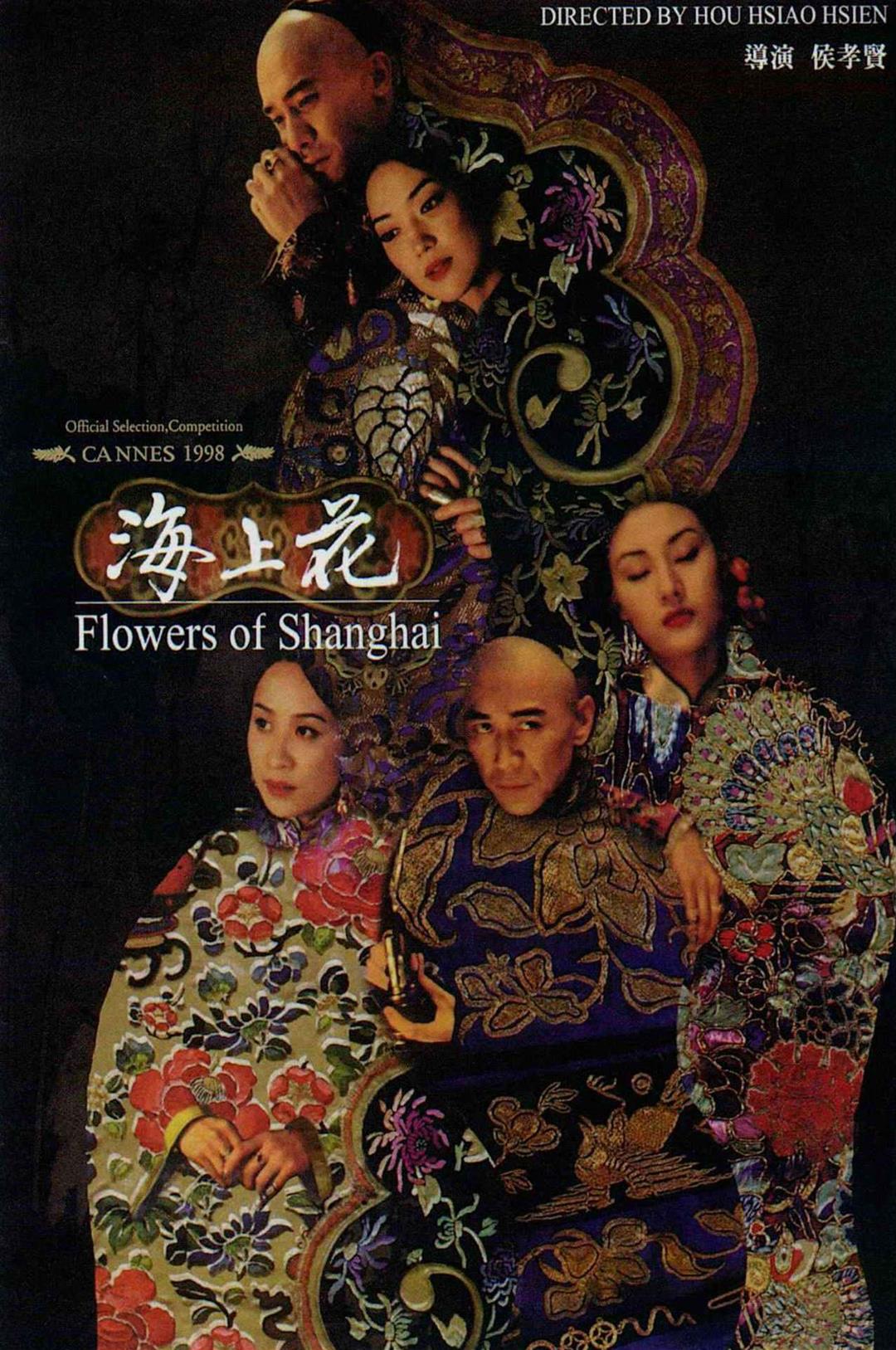

侯孝賢的近作《海上花》刻劃清末民初時代上海租界的妓院──「長三書寓」中的旖旎風光,細膩傳神,再獲坎城影展提名。(侯孝賢映像製作有限公司提供)

p.121

蔡明亮的電影充滿對現代生活的深刻反省,直入人心。圖為《河流》一片中的父(苗天)與子(李康生)。(林盟山攝)

南特市中心隨處可見影展海報,圖為當地鬧區Pommeraye廊街。(影展大會提供)(影展大會提供)

憑著多年來對電影的熱愛與選片眼光,菲力普與阿藍.賈拉都兄弟一手創辦了三大洲影展,讓亞、非、拉丁美洲的好電影走入歐洲。(影展大會提供)(影展大會提供)

侯孝賢的近作《海上花》刻劃清末民初時代上海租界的妓院——「長三書寓」中的旖旎風光,細膩傳神,再獲坎城影展提名。(侯孝賢映像製作有限公司提供)(侯孝賢映像製作有限公司提供)

蔡明亮的電影充滿對現代生活的深刻反省,直入人心。圖為《河流》一片中的父(苗天)與子(李康生)。(林盟山攝)(林盟山攝)