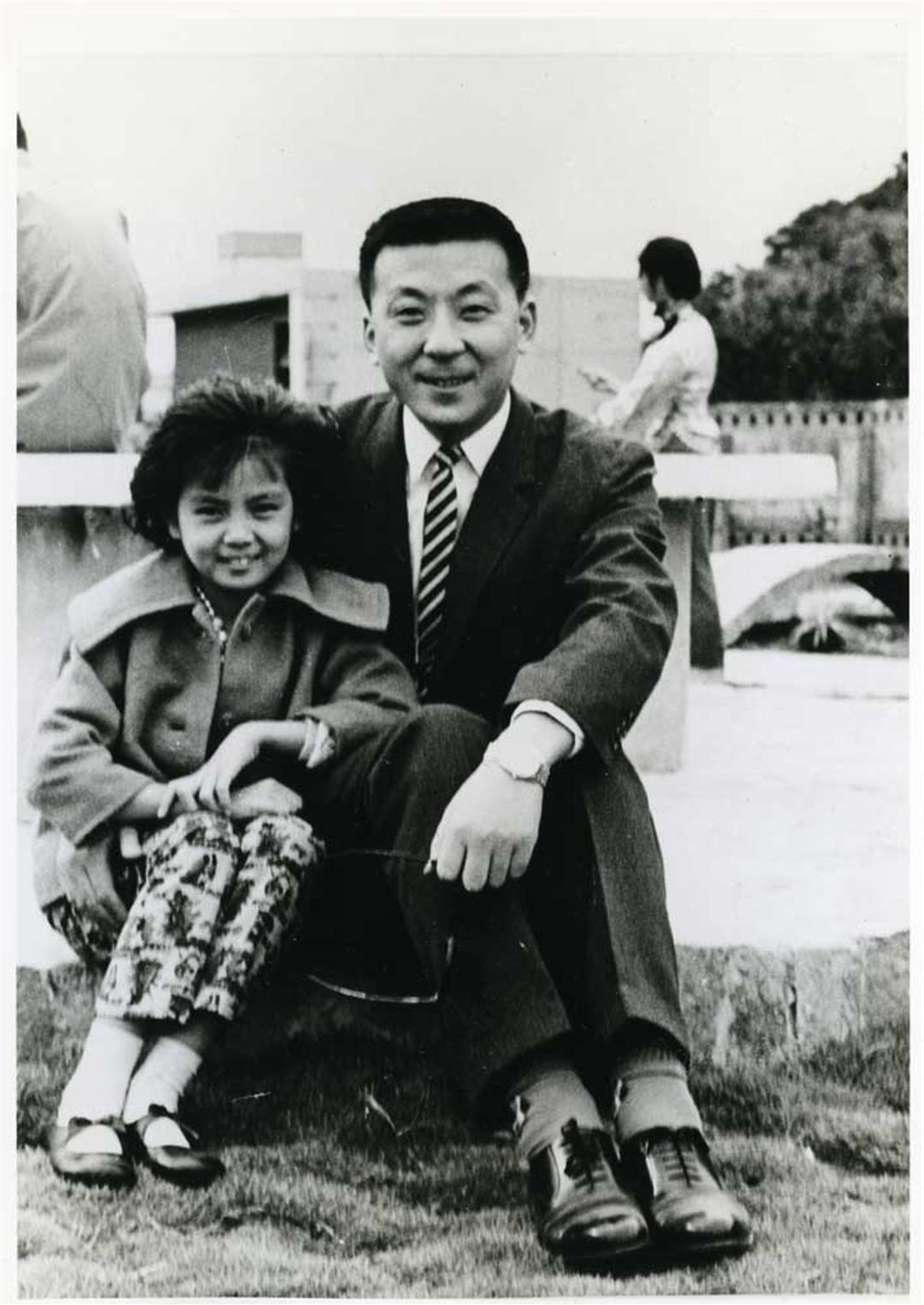

台灣影壇長青導演

民國50~80年代,台灣電影經歷了風起雲湧的轉變,從台語片、健康寫實片、瓊瑤小說的三廳電影,到新電影的崛起,李行無役不與。

1958年,李行第一次執導演筒,拍攝的台語片《王哥柳哥遊台灣》帶動台語片的喜劇風潮;接下來他又拍了《白賊七》、《豬八戒》等多部類似的喜劇片。當時台語片的製作成本低,品質參差不齊,很多電影公司都是曇花一現,在混亂中倒閉,電影人只好另謀他圖。

一時無片可拍的他,不想走教書的路,很想到當時最具規模的中央電影公司拍片,但運氣不佳,李行曾經3次毛遂自薦都遭拒絕。

李行的父親李玉階當時是《自立晚報》的發行人,為了實現愛子的電影夢,湊了一些資金,自組電影公司,李行接著拍了國、台語混合發音的《兩相好》,和國語片《街頭巷尾》;《街頭巷尾》為李行開啟了導演生涯的第一個高峰。

《街頭巷尾》擺脫窠臼,走出攝影棚,以小市民的生活為故事,健康寫實,反應甚佳。

1963年龔弘接掌中影,他非常欣賞《街頭巷尾》,力邀李行加入,請他籌拍一部以士林社子島鴨寮為背景的鴨農故事,以反映台灣社會的真實生活。

1965年李行為中影拍攝的《養鴨人家》戰果輝煌,包括導演、男主角葛香亭、攝影賴成英等人,都得到生平第一座金馬獎,該片也拿下金馬獎最佳劇情片,更捧紅女主角唐寶雲成為亞洲玉女明星。

李行擅以「戲包人」,為台灣影壇栽培出無數明星,如《婉君表妹》中的謝玲玲,以及《汪洋中的一條船》的秦漢、林鳳嬌。