「低價促銷當然有效,」廣告界人士強調,「促銷如果沒用,廣告就不用存在了。」而自由時報看似不計成本的大手筆促銷,不但打開了知名度,報份也迅速往上衝,幾波促銷的結果,九四年自由時報就宣稱發行量達到六十萬份。點燃「第一」爭霸戰

雖然每家報紙多多少少都有促銷,「但是講明白點,就是三個報紙之間的戰爭,」智威湯遜廣告公司媒體總監李倩玲指出,去年自由時報在聯亞公司調查的閱報率上,首次超過聯合、中時,就公開宣稱為第一大報。「這樣的動作,等於正式向兩報宣戰,兩報不可能不做任何反擊,」她說。

閱報率攀升後,自由時報同時引用世界新聞傳播學院的調查,指出自由時報發行量達到一百萬份,在去年六月五日的社論中宣布,「兩大報時代結束」。

中國時報不甘示弱,也在三版頭條強調,中時的零售率和廣告量都是第一,並引用銘傳管理學院的調查,宣稱他們是國內大傳科系畢業生最相信的報紙。看到兩報各說各話,聯合報也立即反駁,引用五個單位的調查,表示聯合報閱讀率長年第一。三報強烈競爭的火藥味,溢於紙上。

「媒體如此競爭,不光是報紙,為了求生存,大家都想有個漂亮故事可以說,就看用什麼量表來確認立場了,」聯亞公司媒體研究總監譚澤薇說。

年年調查台灣媒體生態變化,提供廣告業參考,譚澤薇看來,自由時報所以能在近年竄起,其實也要歸諸於它的「不漲價」效應。九五年底,中時、聯合為反映紙價成本,將日報從十元漲到十五元,但自由時報並未跟進,低價政策果然奏效。

報紙需要ABC?

第一大報頭銜落誰家的爭執還沒有定論,中華民國發行公信會(ABC)在今年三月召開記者會宣布,將在七月開始對台灣報紙的發行量展開稽核工作,又對報業市場投下不可知的變數,目前的情況是,聯合、中時表示支持發行量應公開的精神,但對公信會能否在技術上公正計量,表示存疑。自由時報則認為媒體應先主動配合稽查,技術會日漸成熟。

由於以往各報發行量一直被視為機密,在報紙刊登廣告的廠商自然欣見有個公開的參考數字,以便推斷他們的訊息可能產生的效果。

發行量多少對讀者來說,也許沒有太深刻的意義。但對報業來說,影響所及的是他們的生存命脈──廣告量。簡單的說,沒有發行就沒有廣告。

根據潤利公司的數據顯示,一九九五、九六年中國時報的廣告營業額約為新台幣六十三億元,聯合報也在六十二億元左右。這兩年的成長率幾乎是零。自由時報的廣告量和兩報雖有五十億元的差距,但卻從九五年的六億元成長了百分之九十四,增加到十一億元,上升幅度居冠。

目前問題在於,「各報之間缺乏一個遊戲規則,專就發行伎倆來說,為了擴大或保持銷數,除了削價之外還有折扣戰,變相的免費贈送也很普遍,」傳播學者徐佳士認為,台灣報業在主觀上互不信任,在客觀上也無法確定什麼是「有價報份」,才會對ABC「冷淡」。

「辦報只有兩種企圖,一是賺錢,一是政治影響力,」政治大學新聞系主任羅文輝說,學術界基本上反對財團辦報,因為很多財團的主要事業並不是報紙,對他們來說,媒介只是發揮影響力的「工具」。

但也有人認為,讀者眼睛雪亮,如果放棄「公器」角色,淪為財團造勢的「私器」,根本不會有市場。況且新興電子媒體開放後,哪家不是有強大金主或財團支持?誰敢說有線電視的新聞就比較差?資本主義社會,任何依賴市場機制存活的產品都無法擺脫商業性。

媒體本身所扮演的社會良心角色,使得報紙具有的商品特質十分「尷尬」,不注意市場根本不能生存;但是「在商品和服務公眾之間,如何調整,更要基於專業判斷,」羅文輝說。

小報有空間嗎?

十年之間,台灣報業在激烈競爭下商業化走勢在所難免,而在這個資本密集的時代,財力不足愈來愈難進入這個領域,那麼三大報之外,其他報紙的空間何在?

「參加競爭者要有自己的想法,」南方朔說,地方報就要有地方特色,高雄報紙的頭題就該登高雄的新聞;不要和大報比張數、也不要想有幾億的規模。

世界新聞傳播學院教授皇甫河旺指出,中南部一些地方報紙,如高雄的民眾日報、台南的中華日報,都有相當歷史,但規模仍然有限。主要問題也在於,地方報還是跟著北部政經情勢走,當然競爭不過大報。

仔細分析起來,皇甫河旺認為,台灣地方小、人口密、交通又方便,地域性並不明顯,地方報的生存空間因此受到擠壓。

地方報辦不出特色,那麼專業報呢?

四月中開始,以軟性新聞為主的大成報,將報紙拆成兩個資訊產品──影視娛樂報和體育報,並以一份五元價格出售。讀者可以任選一份他想閱讀的產品,也可以兩份都購買。

皇甫河旺對這樣的市場區隔策略持保留態度。他認為,影劇、體育都有年輕人崇拜的偶像,「年輕讀者可能是重疊的」。其次,報紙每天出版,體育活動又有旺季,旺季過後,怎麼去找每天的新聞?

「首先要確定報紙是大眾媒介,要靠大眾養,而生活是全面性的,每種資訊都要有一點,讀者才會滿意,」南方朔說,真正的大眾報是政治、經濟、生活三方面資訊齊全。曾被來台外籍人士形容為「沒有新聞的新聞紙」的民生報,能在台灣報界獨闢蹊徑,得到市場認同,就在於經營者提出「生活報」理念。

報業史上,能發展起來的專業報紙,目前看來也只有財經新聞有市場,如美國的華爾街日報、英國的財經時報、日本的日經新聞等。

最大的敵人

綜合性報紙掛帥的台灣,還是報業競爭的主戰場,短期內,劇烈的銷售發行戰大概也不易偃兵息鼓。

不少人同情的理解,報業在歐美國家經過兩百年的實驗才有今日發展;台灣短短十年,就經歷別人上百年的成長過程,難免有些適應不良的情形出現。

「一般商品因為競爭,往往可以提高品質、降低售價;但報紙不同,競爭愈激烈,內容愈聳動,」皇甫河旺以美國報業為例,美國人口比我們多十倍,但最大發行量的報紙也只有一百八十多萬份,「台灣報紙對於目前數十萬份的發行量有什麼不滿足的?競爭要到什麼程度,才肯罷休?」他問。

在旁觀者眼裡,台灣報業最大的敵人不是令人眼花撩亂的電子媒體。歷史法則是,舊媒體看新媒體出現,都會很緊張;但是從來沒有一種媒體在地球上消失。報紙具有的優勢:如價格便宜、購買方便、可視時間隨時閱讀、可在短時間內接收多元資訊,報紙並沒有被其他媒體取代的跡象。

「報業已經發展了兩百年,大致有個定論,」政大新聞系教授陳世敏說,不能有政黨色彩,不能結黨營私,不能譁眾取寵。「沒有人會致報業於死地,只有報紙惡性競爭,才會致自己於死地,」他說。換句話說,報業最大的敵人就是它自己。

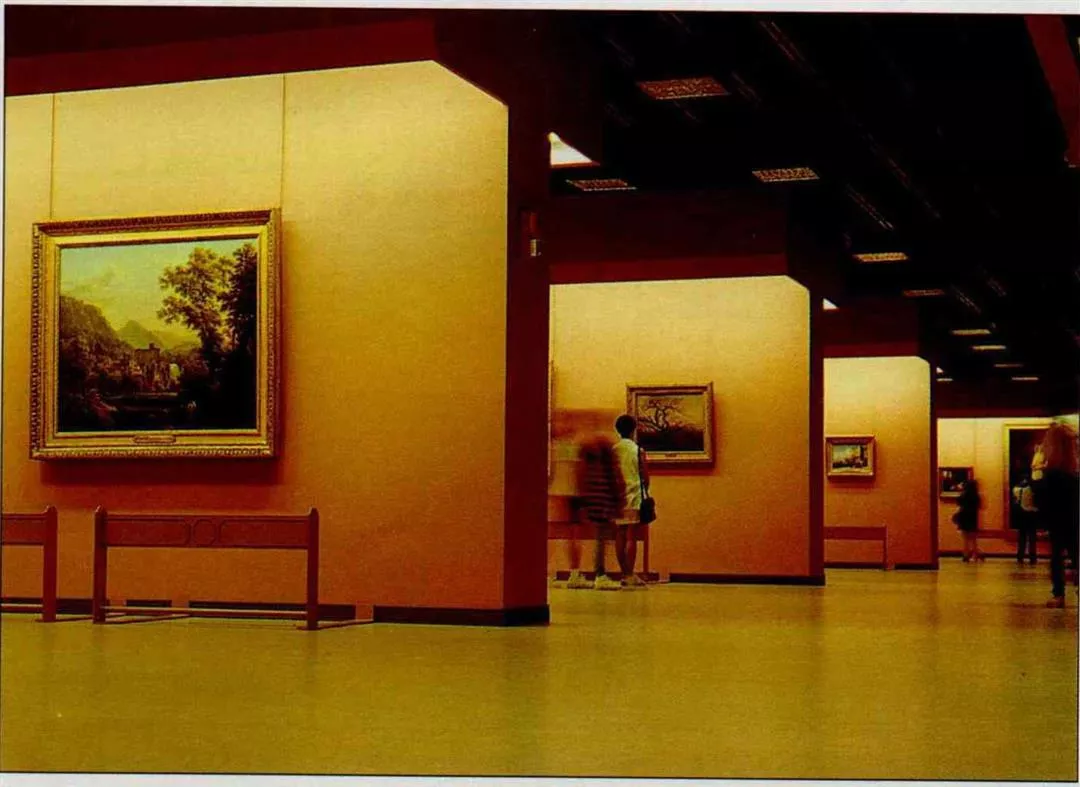

為提昇報紙形象和國人文化生活品質,報紙積極贊助文化活動。一九九五年,民生報和故宮聯合主辦法國羅浮宮館藏畫展。(張良綱攝)(張良綱攝)

長久以來,報紙發行量一直被視為機密,公信會宣佈將對報紙展開稽核,對報業市場會產生什麼影響?這大概是報禁解除以來,報界的另一里程碑。(中華民國公信會提供)(中華民國公信會提供)

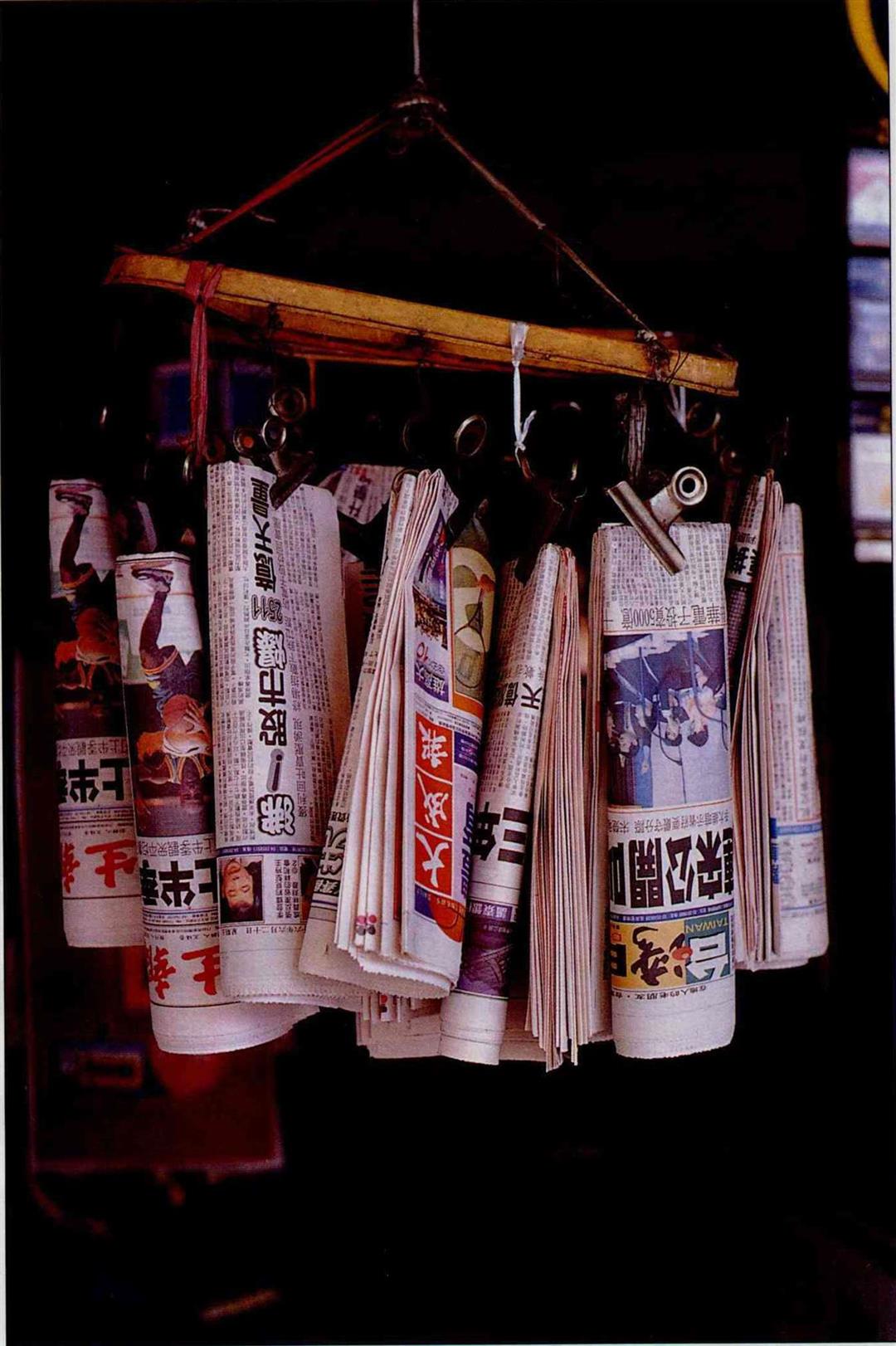

小報攤上的展示架十年如一日,只是報起報落,報界生態有變也有不變。(卜華志)