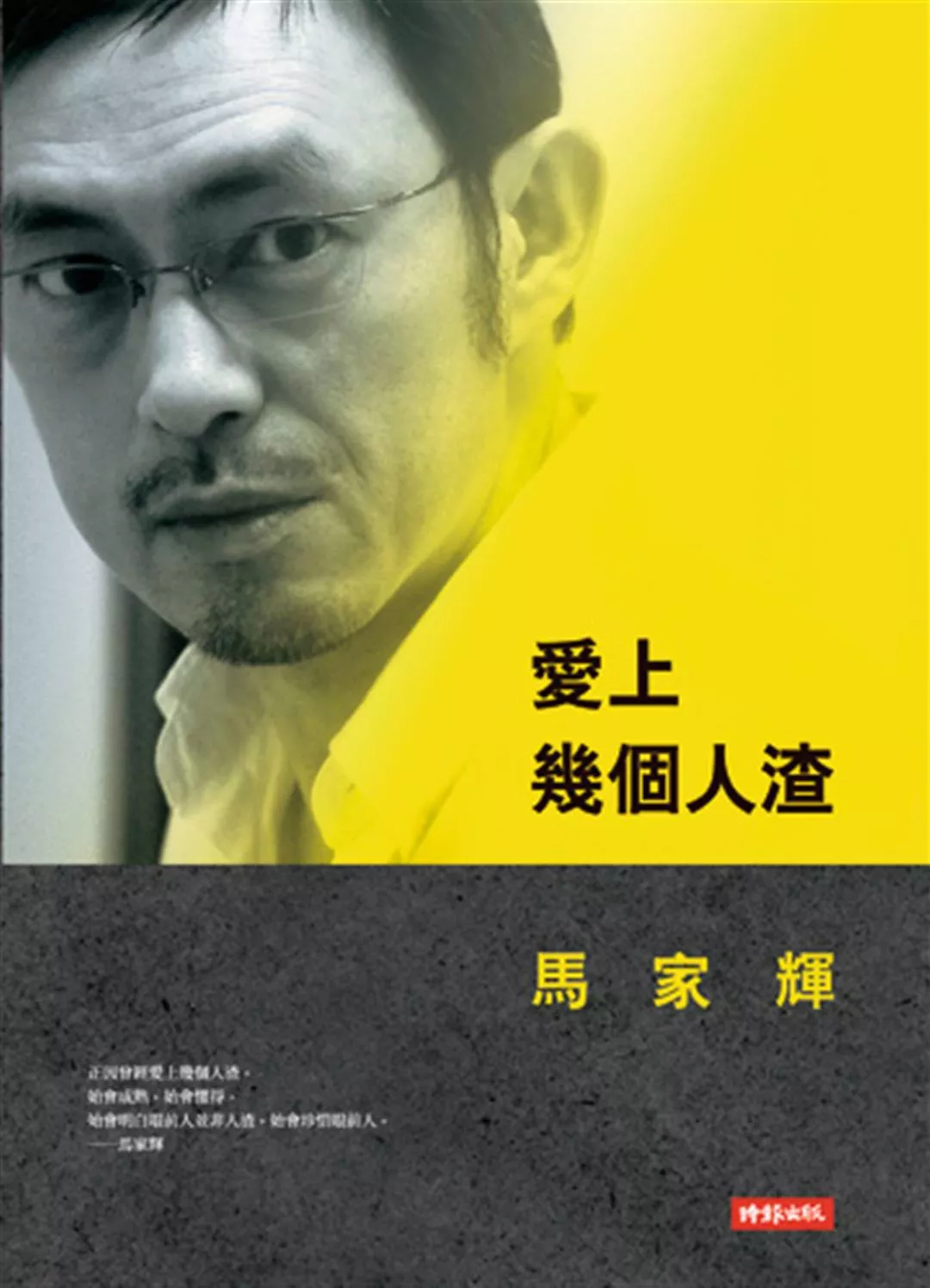

香港最有影響力的意見領袖之一

台大畢業後,他留在台灣工作,當過廣告公司文案、雜誌社記者;後來赴美國取得社會學博士學位,1997年回台在世新大學教書。

那一年春節前,台灣著名報人、《中國時報》人間副刊創辦人高信疆從香港打電話給他說:「你一個香港人,在台灣幹嘛?來《明報》工作吧。」隔天,他便坐上返港班機,到《明報》任副總編輯。

馬家輝為《明報》創辦了「世紀副刊」,一改之前香港報紙副刊上充斥市井八卦的「豆腐塊」專欄,拉大篇幅刊登名家文章,視野遍及兩岸三地,做出大格局的文化副刊。

1998年,他到香港城市大學任教,教書之餘,鋒頭更健。除了兼任《明報》顧問,還要參加電視節目錄影、電台錄音,專欄也是每天準時與讀者見面;尤其是1998~2000年他在香港鳳凰衛視主持一個名叫《三人行》的談話性節目,每周一到周五播出,收看的人次多達兩億人,所到之處都有人認出他來;至今他仍是鳳凰衛視後續製作的《鏘鏘三人行》節目的固定受邀來賓。

馬家輝說,香港的大學教授一向與社會保持冷漠的距離,但他投入社會改革很深,常在公開論壇上分析政治與時事。他在《明報》頭版的評論文章(很像國內報紙的社論,但有署名),幾度引起香港前特首董建華的關注,特別請《明報》總編輯和他的大學主管「喝咖啡」;《明報》總編輯深知言論自由的可貴,請馬家輝不用理會。

今年7月1日是香港回歸中國大陸15年,依然有數萬名香港人走上街頭,對香港特區和中國大陸提出各種訴求。15年了,香港有多大的變化?

「今天的遊行群眾比15年前更不信任特區官員之治港能力;遊行訴求遠比15年前多元博雜;年齡層遠比15年前包容了更多的年輕社群;遊行吶喊遠比15年前更能反映對於內地與香港的所謂『融合』有所拒抗。」

馬家輝以文字寄情,著作豐富。他寫景、寫江湖是非、寫兒女情長、寫影評,除了小說外,對各種寫作文類已達駕輕就熟的地步。