發出求救訊號

「為人生而藝術,是近代中國文藝創作的主流思潮,也成為五十年代國片編導普遍信奉的創作原則,所以他們的作品主題多訴求人性情感,重視傳統倫理和社會教化功能」,井迎瑞表示,這樣的主題,在今天看來也許有點老調,但對當時甫經政治動亂和流離遷徙,亟思重建社會秩序的台、港觀眾而言,的確能從電影中獲得些許慰藉。

新聞局副局長吳中立則指出,重映這些老電影的目地,除了懷舊、復古,以及以古鑑今之外,「我們還想向社會發出一個訊號:文化資產的保存問題」,他說,電影是藝術的綜合表現,民族生活的縮影,正當我們致力要把台灣的電影推上國際舞台時,也應回頭看看那些曾對我們生活產生影響的文化結晶。

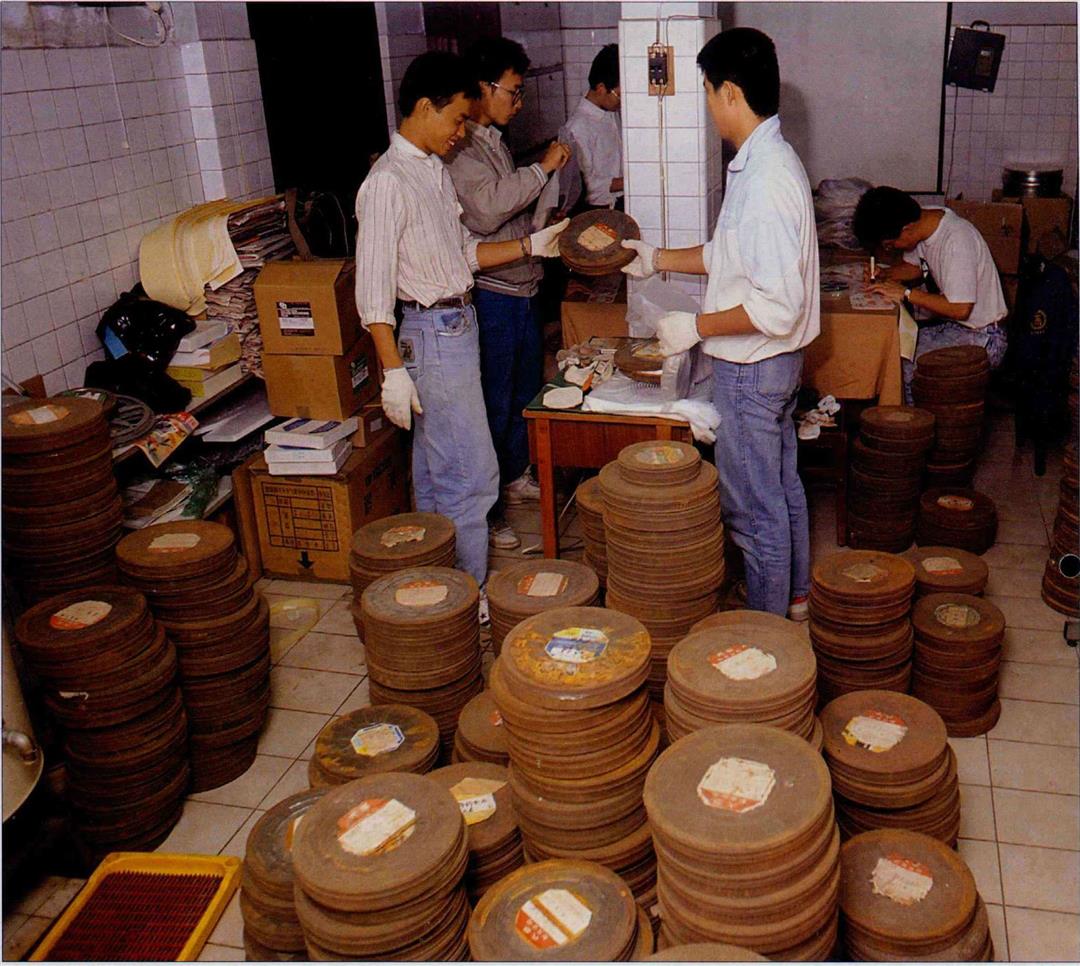

事實上,國家電影資料館此次活動放映的黑白劇情片,原底片早已散佚,僅能由收集到的拷貝片來印製新的翻底片,再由新的翻底片複製成可供放映的拷貝片。但是這些三、四十年前的十六釐米拷貝,不但年代久遠,又無適當場所保存,以致影片扭曲變形,發酸、發霉,甚至刮傷、斷裂、影像模糊,使修復與整理過程備極困難。

以《小白菜》一片為例,「原本連片中人物的鼻子都看不見」,與先生張善琨創立新華電影公司的童月娟女士說。

如今得以與原貌相去不遠的影像重現,是電影資料館請沖印廠先用超音波洗污去垢,再修補殘破及脫膠部分,然後運用各種特殊的印片機及化學技術,將原片一格一格地放大成翻底片,約花費將近四十萬元的人力、物力,才使它們得以再存人間五十年。

「資料館目前保存而急待修復的早期影片還有六百八十多部,它們都已非常老舊,底片也早已散佚,如果不緊急複製,不出五到十年,就會發生變質,而一去不返了」,井迎瑞說。

電影原是織夢,留住時代的大夢,便成歷史。

〔圖片說明〕

P.42

李麗華飾演的《小白菜》傾國傾城,讓影迷懷念至今,她也成為當時片酬最高的女星之一。(黃麗梨攝)

P.43

影壇「長青樹」李麗華,應新聞局電影年活動的邀請,回國主持「溫馨歡樂國片巡迴展」開幕典禮。風華依舊,再度風靡。只是當年的妙齡影迷,如今都做媽媽、奶奶了。(黃麗梨攝)

P.44

林翠在《化身姑娘》堣k扮男裝,造型時而帥氣、時而嫵媚,贏得「學生情人」外號。

P.45

這個小流浪兒是否似曾相識?她就是現今仍活躍影壇的蕭芳芳。她的那首主題曲「世上只有媽媽好」,當年不知賺了多少熱淚!

P.45

《長巷》企圖打破中國人重男輕女、傳宗接代的傳統觀念,頗富教化意義。

P.45

《桃花淚》是早期國片中,集悲歡離合、勵志溫馨大成的代表作。「影壇玉女」尤敏和「憂鬱小生」雷震是「金童玉女」的組合。

P.46

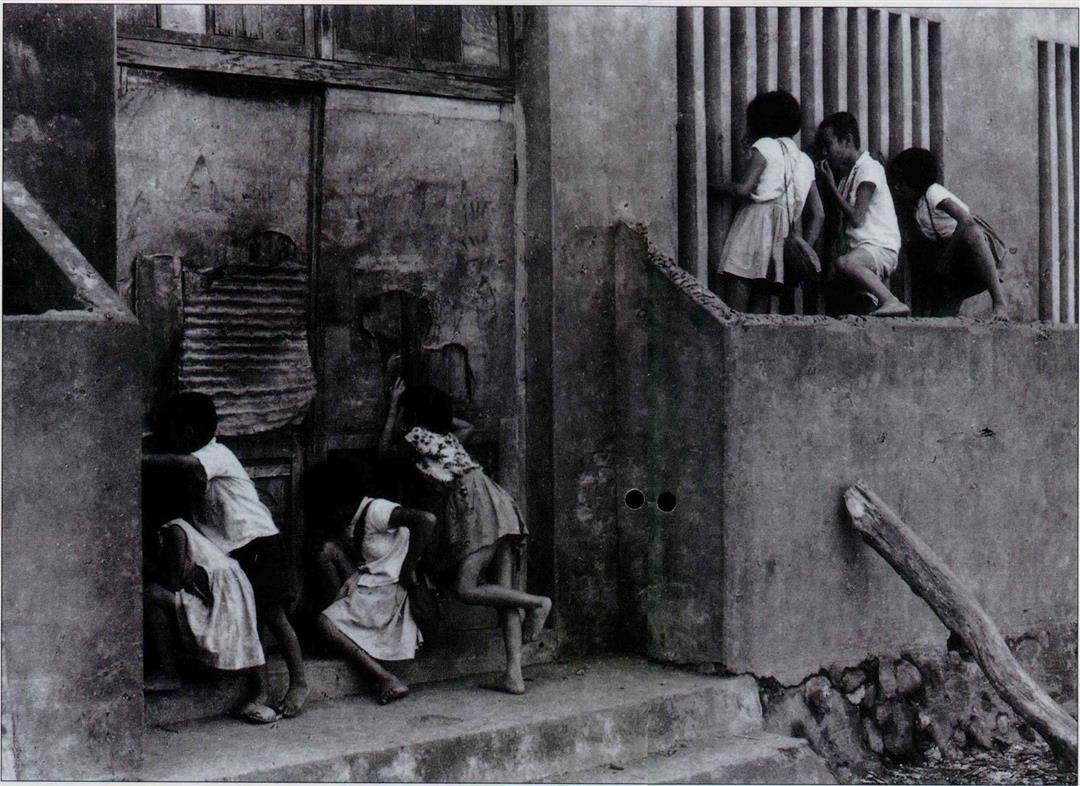

在經濟不富裕的早年,看電影是奢侈的娛樂;大概也因此,那些難得一見的影片才在記憶中那麼鮮明。(林慶雲提供)

P.48

一盤盤的舊影片,重整修復後,就成為時代的見證。(本刊攝影)

在經濟不富裕的早年,看電影是奢侈的娛樂;大概也因此,那些難得一見的影片才在記憶中那麼鮮明。(林慶雲提供)(林慶雲提供)

一盤盤的舊影片,重整修復後,就成為時代的見證。(本刊攝影)(本刊攝影)