說服巴國發展水利工程

「這裏對水利灌溉工程本來是不大重視的,因為土地這麼大,以『看天田』就能把人民養活了。但我們總是再三提醒他們,人口是會慢慢增加的,如果現在不能未雨綢繆,將來糧食供應有短缺時,就會影響社會的安寧。」

充分為駐在國著想,為他們作前瞻性的規畫,這是巴拿馬農技團工作的一個特色。巴國政府對我農技團已相當的信任和尊重,所以他們接受了建議,開始注意灌溉水利工程。林華嶽就在中央農部工程司裏當顧問,巴國所有的水利工程都由林華嶽負責規畫,有好幾位巴國工程人員跟著他學習,也一起工作。

巴國雨季、旱季截然分明,旱季時完全無水,農人就無事可做。把水利工程建好後,旱季時有水灌溉,可以多增半年的工作機會,也多增加半年的糧食生產。

可以看出林華嶽的本事和表現很令蘇團長滿意,他深以林華嶽為榮。由於對團員的素質十分重視,所以蘇團長主張寧缺勿濫,團中雖有廿二人的編制,但目前僅有十九個工作人員。

「我們現在已沒有示範田了,每個團員來了之後,只能給他二個月的適應時間,然後就要責成他負責好幾個集體農場的示範指導工作。所以我們需要的,是能獨當一面的人。也就是說,兵不在多,在精。」

但是,團員都分散到各地去工作,團長又怎麼知道團員的表現如何呢?

「我常不定期到各地去巡迴抽查,去看他們所負責農場的作物生長情形,和當地農民或農業合作社人員談談,交換意見,聽聽他們對新來團員的意見。如果發現情況不好,我就給他換個地方試試,如果還是不行,就對他提出鄭重的警告,再要不行,只有請他回去了。」

蘇團長在中央農部也有間辦公室,但他很少待在辦公室裡,總是風塵僕僕地到各處去視察,去指導或修正團員工作的方向,難怪他會曬得這麼黑。巴拿馬有許多地區的路都崎嶇難行,一般汽車無法行駛,蘇團長就自己開加力檔的吉普車前往,一路顛簸,十幾年下來,蘇團長得了腰痛的毛病。

由於蘇團長在巴國已待了十幾年,和各省的農業官員、農業合作社、農民等都熟得不得了,大家也不和他客套,一切都直話直說,所以對方的評語,蘇團長相當看重。但他特別指出,聽到對方對我團員不滿意的機會,少之又少。

除了不定期的採訪、抽查外,蘇團長每個月規定大家都要回Montijo的總團部聚會一次,一方面聯絡感情,一方面也藉此機會交換工作經驗與心得。

如果有一段校長的假期,蘇團長還會安排租輛遊覽車,集合所有的團員與家眷,一起出遊渡假,舒散大家的身心。像這種花費,都是由巴國政府負擔,原來巴國政府撥了一筆專款,指定給我國農技團使用,除了購買必要的器械、材料之外,蘇團長可把它用在他認為有需要的地方。巴國人明白咱們中國佬做事實在,很放心地把錢交給蘇團長支配。

蘇團長在巴國力求開展工作之餘,也時時不忘為我們國家省錢。他們所使用的汽車共有十二輛,全由巴國政府供給,油料也由巴國供應。

但真正令蘇團長感覺欣慰的,還在於:「他們不把我們當外人,非常信任我們,很支持我們的工作,使我們覺得,我們辛苦地為他人作嫁,他們都能夠領會。」

團員都說他們在巴國的工作很有意義,很有價值感,他們也以跟隨蘇團長工作為榮。這些話,蘇團長也許聽得多了,不覺得有特殊的意義,但無論如何,能做一個令屬下都覺得成功的領導人,能讓巴國人民以為是一個成功的中國人,我們亦與有榮焉。

蘇團長以為自己跟國內的工作脫節了,今後唯有像「過河卒子」般在異國土地上繼續耕耘與奮鬥。目前他們的工作廣獲好評,不知未來還要如何求進一步的發展?

「一個團隊的負責人,最重要的要能掌握前進的方向。今後我還是得不斷動腦筋,隨時注意因應調整;仍要求發展,而不能停頓下來。」「目前很快就會遇到蔬菜的瓶頸,我們已提高警覺。」

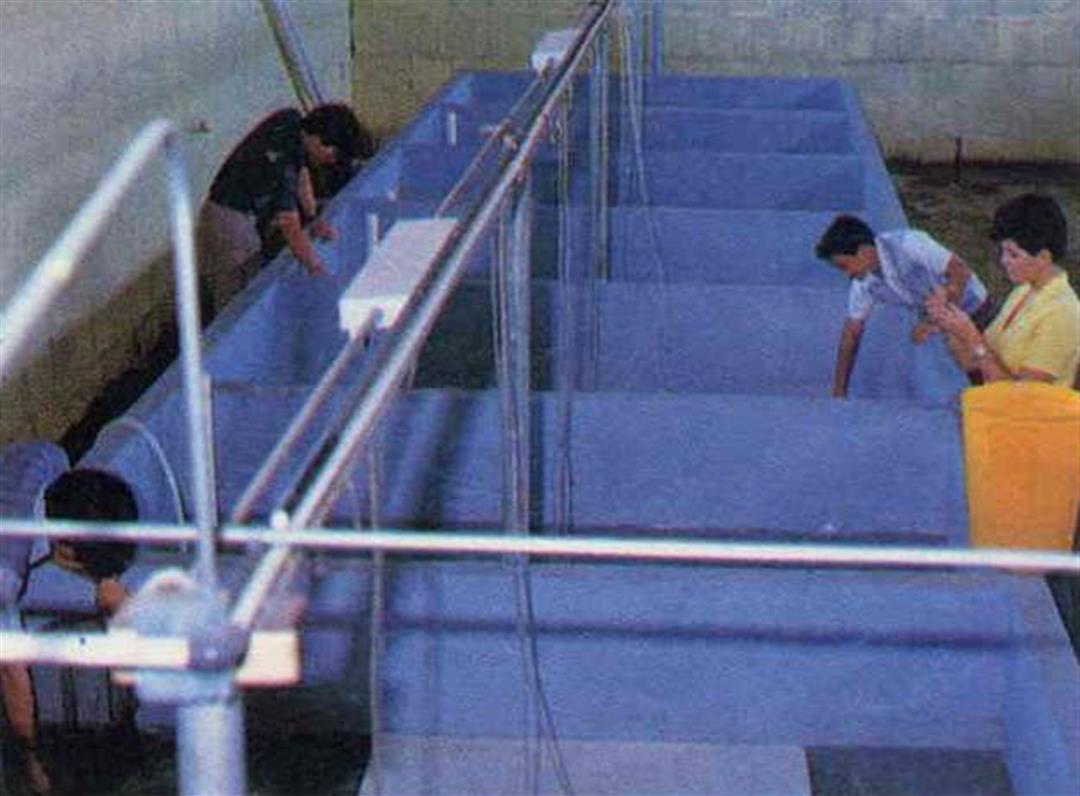

在蝦苗繁殖中心內,我養蝦技師與巴國水產技術人員一起工作。(楊永山)