文學的大海啊!

張拓蕪完全沒意識到自己能寫作,卻清楚當小兵沒前途,四海茫茫,裝病也退不了伍、要逃也沒處可逃了,便開始自修讀書,把被人丟棄的報紙揀起來一字一字的讀。軍隊中走到哪都是標語,他沒事就念這些標語,念著念著便玩起重新排列組合的文字遊戲,再以撿來的鉛筆拼湊成一首詩寫在小本子上。

結果這首詩被負責「思想檢查」的班長讀到,「這可以投稿,」班長說。小卒張拓蕪哪裡知道投稿是什麼,一切都由班長代勞,沒多久他寫的小詩忽然變成方塊字登在「台灣新生報」的「戰士園地」,稿費15元,比他當時的月薪12元還多!

15元沒進張拓蕪口袋,當加菜金充公了──他原來冀望用它買一隻那時最便宜也很流行的偉佛牌鋼筆。小小哀嘆之餘,他一整個人已經稀哩糊塗闖入了一條詩的「旁門左道」,也生平第一次明白「求知若渴」是什麼滋味。

為了讓自己寫得更像樣,他分期付款買《全唐詩》、《全宋詞》自修,也硬啃章回小說,很多字不認得,只能抱著字典一個一個查。接著又慫恿朋友拿出18元報名中華文藝函授學校,「朋友交錢,講義我讀,作業我交」,文學的大海,他終於飲得一瓢水。

從此張拓蕪的軍旅歲月疊上了詩,1962年還出版過一本詩集《五月狩》,也得過國軍第一屆文藝金像獎短詩第二名,詩作入選《70年代詩選》(大業書店)暨《中國現代詩選》(創世紀詩社)。

鄭愁予讀張拓蕪的詩,說他是「製造意象、解合文字的能手」,張拓蕪卻自認人生最愛雖是讀詩,卻沒有寫詩的才華,對於「詩人」桂冠盡是苦澀的回味。

「那時候呵,」他回憶起來,「寫詩的有洛夫、s弦、向明和我,我們一同起步,程度差不多,但是到了折返點,他們還一步步往上爬,我卻原地踏步。」

他不留戀寫詩,他和「蓮子」生死兩茫茫的故事卻成就了洛夫的名詩「寄鞋」:

間關千里寄給你一雙布鞋一封無字的信積了四十年的話想說無從說只好一句句密密縫在鞋底

這些話我偷偷藏了很久有幾句藏在井邊有幾句藏在廚房有幾句藏在枕頭下有幾句藏在午夜明滅不定的燈火裡……

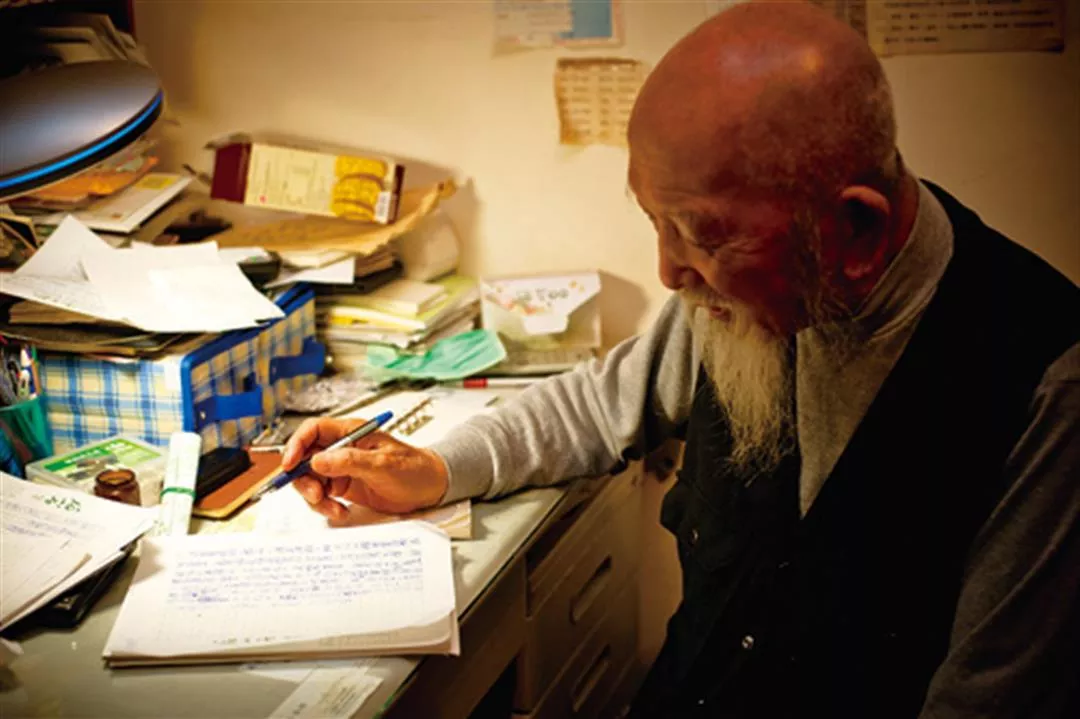

數位時代,不諳電腦的張拓蕪在「后山居」稿紙上一筆一劃記述那講不盡的滄桑故事,再由親近「粉絲」輸入上網,果然引起年輕孩子的迴響。