巨蛋是西方的產物,中國傳統建築並未產生類似的巨蛋,為什麼?對於巨蛋,除了經濟發展的角度外,素以研究中國建築知名的學者王鎮華,提出另一種人文思考觀點。

不管是桃園或是將蓋的台北巨蛋,興建巨蛋,最重要的前提是,先要考慮它跟當地人的關係,跟自然環境的關係,甚或放大來看,跟整個中國文化的關係,這才是根本上的反省。尤其建築好不好有很多標準:從外型來講,自然環境原都是美的,不管如何,蓋出來的房屋,至少要比自然界原來還沒這個房子時一樣的美,而不是無視於自然,將建築物一放上去,把自然美景都淹沒了。

利用,而不真做

有人說巨蛋是移植自西方,用文化移植的角度來看巨蛋。這個看法牽涉到百年來中國對文化吸收,文化相涵,跟新文化的問題。

放大來講,文化吸收上,中國從來不靠排斥外來文化而活存,反而都是融入。第一次在夏商周,許多民族因而融合。第二次是漢朝開始,佛教進來,產生新文化,而且影響宋明理學,一直影響到今天。第三次是明代。這是外來文化力量最強,也是影響最大的一次。對於新文化的來到,我們不能排斥,我們對新文化的吸收沒有意見,對於新文化來了如何涵化、整理有意見。中國近百年來有個根源的問題,就是封建心態,在文化的吸收上「只利用,而不真做。」

要涵化,像巨蛋文化進來這樣的東西,得先建立在本有的文化基礎上,才能打開心胸,徹底吸收別人的文化。這「徹底」,不是全盤西化,不是跟著人家的文化走,反而是站穩了自己的主與體,去消化別人的東西,。所以越是能入,才能出,你根本不徹底,入不進去,不會有好的新文化出來。

現在幾千年的封建心態,都在強調一勞永逸,有了十年寒窗,就要吃一輩子,一勞永逸就強調萬靈丹,強調最重要的,覺得剛學來的那一套是宏學、顯學,其他全丟掉,但那一套,又沒有真做。我要說的是一有「萬靈丹」心態,就會「入主出奴」,你看從民初到現在,留學生的污染,留學生的災難,沒有人做反省,都是半調子。

一般自國外留學回來做的,都是只談最新,不談最好,一談最好,就必須把舊的包括進去,但一般人沒有能力談那些舊的。反省巨蛋是否文化移植,有三個層次可以參考,形式、思想方法,跟價值信念,一反省就清楚了。

從量變到質變

建築物的完成有幾個步驟,第一步是日常生活中有需要,才去做某個建築物,這一步很重要。第二步,你告訴我做巨蛋,我去蒐集資料、歸納經驗,第三步,開始做設計案了,開始做草圖等。設計案不能做一兩個,要做很多,要發現這塊土地的潛力,要對得起這塊土地,最後才定案。施工很重要,真正執行的人才是無名英雄。最後,是使用者用後有些意見回饋給主辦設計單位,再將經驗累積。

現在的問題發生在,一開始的需要被模糊掉了,而等做出來使用以後的問題,也沒有人去反省,只有炒作中間的過程。

像巨蛋這種尺度很大的東西,很重要的是安全問題。需要強調一個觀念是「量變到質變」,薄模是很新的材料,會產生最大的跨距,最大的空間量,但它也有弱點,像面對颱風,下雨很吵、回聲等問題。現代科技有它的意義,有一種新的空間出來。但科學也不是完全負責的。美麗新世界常在談,科學只管能不能,不管該不該?這一點是可以多多思考的。

這邊可以探討一個問題。我們真的不要往新去學,而要往好去學。希臘,甚至在英國,有很多大型的戶外劇場,跟大自然,跟地形等結合,幾百年了,現在大家還在用,最重要是整個空間是跟大自然聯繫的。

如今因為要跟大自然抗拒,隔絕出一個純人為的空間,其實會產生一大堆的麻煩。舉一個例子,本來人類要看魚,你自己去水邊、去大海看。現在我不出去,要把魚弄在家裡隨時看,於是為了這個目的去「養魚」,先有魚缸,然後要有水草,有了太多植物空氣不夠要打氣,要換水,於是有了很多化學物質。更嚴重的是要出門時,要託朋友照顧,最後朋友就把它打破了。請注意它的前提,它是一條自然的魚,得有自然的條件去滿足它。除非能否定人是自然界的一份子,否則像巨蛋這種建築物,最後你要的還是自然界原有的東西:空調、光線等,那何不一開始就去就自然的需要,跟自然的節奏配合?

資本主義的本質?

再來看看要不要巨蛋,對城市有無需要?恐怕不得不直指出資本主義的本質了。我常在想,現在大家怎麼活得這樣,整個人搭不起來,垮掉、散亂,「無味」。我覺得轉捩點就是經濟起飛。資本主義的原意不壞,它的本質是個人主義、自由主義,發展到後資本主義,副作用就很大。

資本主義第一個動作就是將很多內在的東西外化。從頭到腳就賣它的產品。黑色的衣服是叛逆,你的眼鏡是總統的眼鏡。你的車是賓士,有地位。房子是名人巷,他將主體「外化」之後,人為了怕落伍,就必須買這些東西。你有主體,就越不會怕這些東西。越沒有主體,就越會任人擺佈。

回到巨蛋,美國文化有它精彩的地方,我們並不反對棒球,但是我們反對將人的生命時間,那麼大量的,那麼講究地去玩棒球。這叫「微變陷溺」,只陷在細微的講究裡,但生命那麼豐富、完整,你為何只講究那點小部份呢?

也許有人會說,在球場可以感受到人生難得的高峰經驗,我們先要瞭解是不是整個職業生活、業餘生活都空洞化了,因此你才會在特殊的時空去體會人性的擁抱、共鳴等需要?

天人合一

回到中國建築的問題上,中國建築從漢到唐,有非常龐大的,集中似的閣樓,像西安的大明宮(只剩遺址),或是我們所知的阿房宮,都是很龐大的建築體,從唐以後,這種集中式的建築,突然間消失了。

中國不是不會蓋高樓,不會蓋龐大房子,這些建築傳統的消失總有歷史的因素,它為何會消失?我沒有太清楚的研究。但猜想例如這種用木頭造的大房子,一火燒,就燒死人,所以才依賴封火山牆將它隔斷。但雖然隔斷,若是建築集中還是容易燒。

中國建築一直採取分離的四合院,我想就是為了人為空間跟自然空間均勻分布,每個人都可活在自然的氣息裡,若是建築物一集中,就會跟外界隔斷,只剩人為空間的氣息,裡面自然產生太多問題。我覺得我們一直堅持四合院的格局,就是為保障居住者的品質。

中國沒有集中式的龐然大物,我想一定跟它嚮往自然的思潮有關,中國也有很高的塔,但都往水平發展,不往高、大發展,而往分散發展,這裡有很大的道理,畢竟人是自然體的一部份,我們須要跟更大的自然體連繫,不能隔絕,當你一隔絕,人又有這麼多特殊需要,人就要付代價。

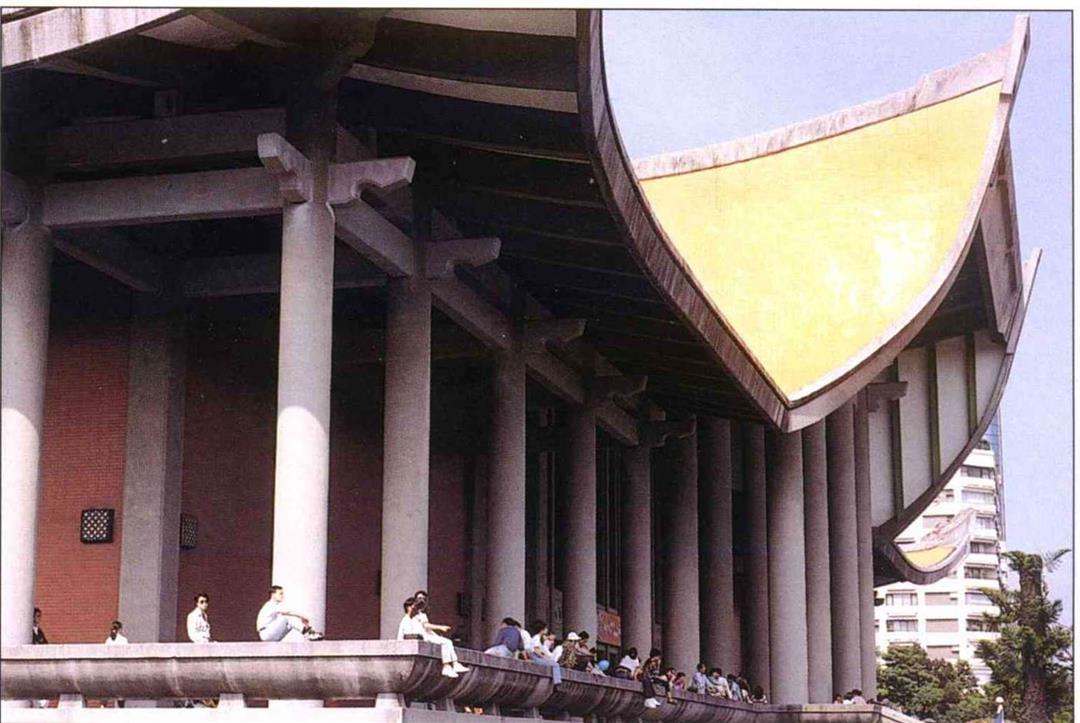

中國建築不往高、大,而往水平、分散發展,使人們樂於親近它。(薛繼光攝)(薛繼光攝)