「我寫作的出發點,無非是認為每一個家都有其可愛之處,所以希望在平凡生活中,盡量發掘家庭生活的樂趣,而非想樹立一個模範家庭,」林良解釋。赤子之心,肝膽相照

作家廖玉蕙則認為林良的風格其實可從傳統中找到脈絡。在中正理工學院擔任文史系副教授的她認為,有些中國文人的性格比較柔軟、溫和與感性,而且崇尚赤子之心的純真自然,故常在孩子身上寄寓這份渴望,尤其對照冷暖無常的現實與人事,他們更願意在天真、沒有機心的孩子身上,得到情感的慰藉。

以近代來說,民國初年的作家豐子愷就是一位相當喜歡描寫孩子的作家。他在〈給我的孩子們〉一文中寫道:

「我在世間,永遠沒有逢到像你們樣出肺肝相示的人。世間的人群結合,永沒有像你們樣的徹底地真實而純潔。最是我到上海去幹了無聊的所謂『事』回來,或者去同不相干的人們做了叫做『上課』的一種把戲回來,你們在門口或車站旁等我的時候,我心中何等慚愧又歡喜!慚愧我為甚麼去做這等無聊的事,歡喜我又得暫時放懷一切地加入你們的真生活的團體。」

然而,豐子愷知道,現實終究是無情的,孩子也會長大,這種惋惜心態,促使他竭力以孩子的生活為題材,寫作、畫畫。「我的孩子們!憧憬於你們的生活的我,痴心要為你們永遠挽留這黃金時代在這冊子裡。然這真不過像『蜘蛛網落花』,略微保留一點春的痕跡而已。」

西風東漸,這些近代文人也很樂意吸收當時西方比較開放的教育方式。豐子愷在〈作父親〉一文就檢討了自己教育上的矛盾。文章描寫在一個春日午后,家門前來了一個賣小雞的販子,惹得熱愛小動物的眾小孩愛不釋手,紛紛要求爸爸出資買小雞,可是豐子愷發現小販的價錢太貴,明顯有趁機要脅之意,最後,價錢談不攏,小販絕塵而去。

面對淚眼婆娑的孩子,豐子愷想教導孩子下次看到喜歡的東西,最好不要流露心情,免得被人識破,失了談判的優勢,可是,他話才說一半,就發現自己在教導孩子心口不一的機詐,而說不下去。「『看見好的嘴上不可說好,想要的嘴上不可說要。』倘再進一步,就要變成『看見好的嘴上應該說不好,想要的嘴上應該說不要』了。在這一片天真爛漫光明正大的春景中,向那裡容藏這樣教導孩子的一個父親呢?」

劉墉錦囊,IQ加EQ

最近連暢銷書名都直指現實處事準則《我不是教你詐》的劉墉,可算今日社會的菁英父親,他又怎麼帶領一個半大不小、處於東西文化夾縫中的兒子呢?

紐約地下鐵車站出口,人人行色匆匆,只有劉墉駐足守候。他惴慄不安的緊盯著每一位出來的乘客,腦海浮現這幾日的報紙新聞:一個懷孕的中國婦人搭乘地鐵時,被一個精神病患推下鐵軌輾死。另一個女人失足跌落……。他知道這是世界上最亂、最不安全的地方之一。可是,他那才十六歲的兒子,從今天起,每天要穿過這個像有毒蛇猛獸出沒的都市叢林,到位於曼哈頓的史岱文森高中上課。縱使前兩天他已經帶著兒子仔細的試坐過這條路線,他還是不放心,特別算準兒子回程的時間,到地下鐵出口守候。

終於,兒子的身影出現了,他興奮得有如多年不見的父子重逢,心中百感交集。他也看到兒子驚喜的眼神中含著淚光。那一刻,他卻意識到,從此兒子要走向他自己的人生道路了。

「過去聽我使喚的兒子,突然間長大了,聲音似乎在一夜之間變粗,身高則一下子比我多出了半個拳頭。過去我對他是低頭訓斥,而今不得不變成仰面教誨……我在家中唯我獨尊的時代過去了……孩子開始有他的價值觀、人生觀。不再是父母的財產,而是這社會的財產;更不是父母的影子,而是他自己!」

年齡小林良二十餘歲的劉墉,一九四九年生,畢業於師大美術系,曾任中國電視公司新聞記者。一九七八年,由行政院新聞局及國立歷史博物館推薦前往美國講學。次年,應聘為紐約聖若望大學任教。他可算是戰後第二代成家的父親,也是移民家庭的典型之一。

除了新聞、藝術和教學工作,他也從事寫作。過去他的作品便以充滿勵志性及積極的人生觀,廣受國人,尤其是學子喜愛。一九八八年,他自兒子上高中,意識到孩子已進入人生最重要的轉型期──青春期,父子關係必須因應調整,開始以兒子為對象,用書信體的方式創作。

一九八八年底,他將這些書信結集為《超越自己》出版,接著《創造自己》、《肯定自己》相繼出版,之後,隨著兒子的成長,劉墉也針對他大學、研究所等不同階段的需求與發展,陸續出版多本與兒子談論人生意義與價值的書。但以這三本的銷售量最穩定,因為青春期最令人頭痛,它們正好可為學子和家長提供參考。

華裔學生優秀的原因

「在孩子成長期,不斷針對需求,給予指導與提醒,這是相當典型、傳統的親子教育方式,」作家廖玉蕙說,比較特別的是,他的作品中呈現了與孩子一起學習、成長的誠意。

「現代雖然崇尚開放式教育,還是很需要父母隨時給予指導,尤其在青春期,還無法掌握為人處事的原則,建立正確的價值觀時,」她說,可是一般父母,特別是父親教訓孩子時,常常過於嚴峻、強勢,表達方式也偏向用挑剔或責罵,來掩飾內在的擔心或關懷情感。劉墉的作品在這方面就掌握得比較平衡。

劉墉也強調自己的教育方式在不斷地隨時調適、修正中。由於自己的父親在他九歲時逝世,由寡母撫養長大,其間曾因火災,使得家業全毀,生活貧困,全仗著意志力,苦讀、奮鬥,力爭上游。這種成長背景,最初讓他在教育孩子時,也賦予相當高的期許與壓力。「兒子出生時,我才二十三歲,自己的事業剛起步,衝得兇,相對的,對他的要求也很嚴格。」

「記得有一年,我出差歐洲,回來後,孩子跑來抱我,沒想到,我第一句話就問他:『注音符號背好了沒有?』」他說。移民美國之初,為了堅持要兒子學習中國文化,他也規定才小學二年級的兒子要背艱深的古文〈岳陽樓記〉和〈桃花源記〉。

後來他漸漸接受、學習了美國的教育方式,開始調整自己的強勢作風,增加親子相處的時間,他也盡量開放自己的情感,像他便維持和兒子一起跑步的習慣,在這過程中盡量溝通。

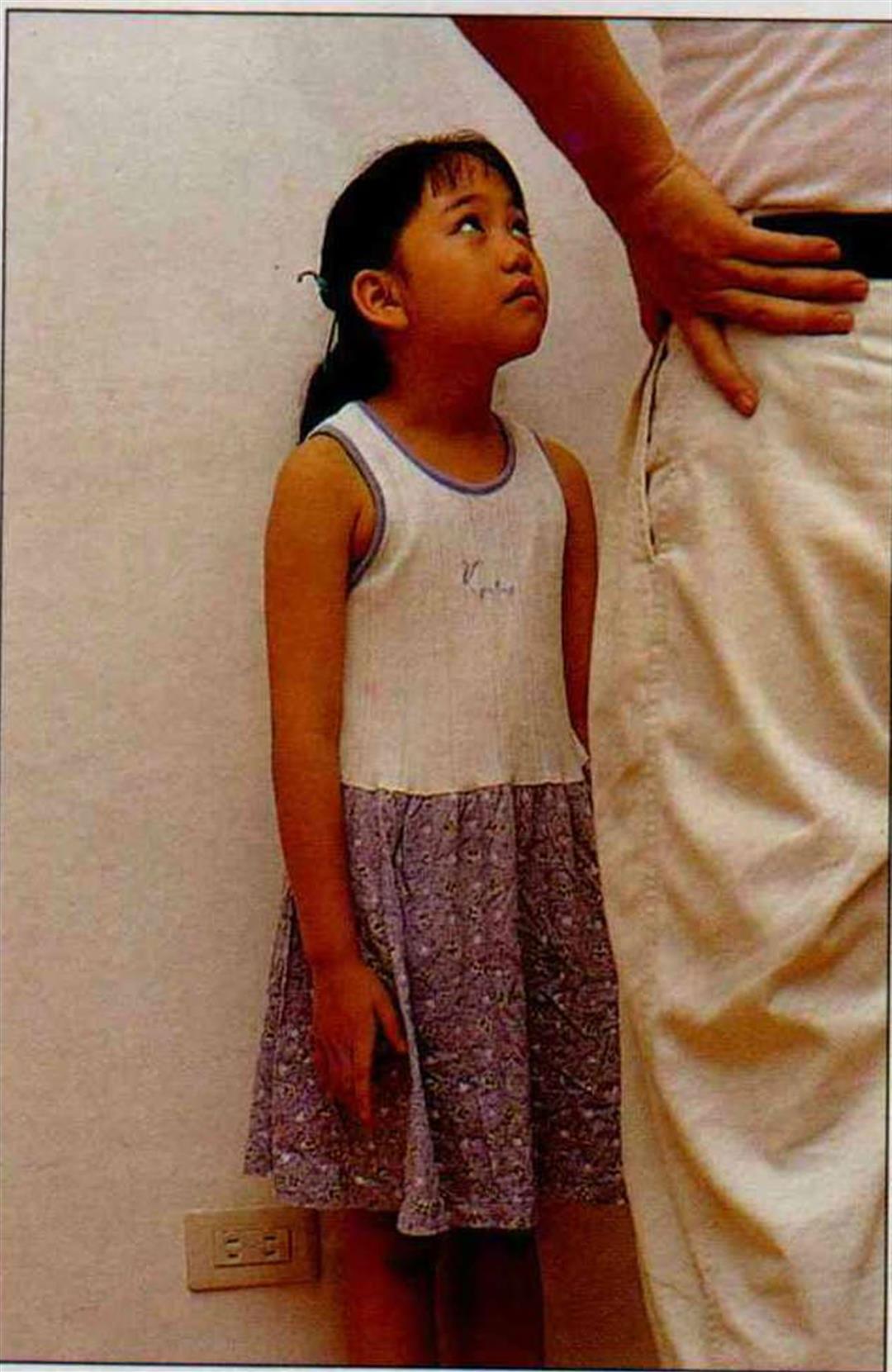

孩子在成長過程中,難免會犯錯,需要父母加以糾正、指導,這對老爸的EQ是個考驗。(卜華志)