登山夥伴發揮互助精神

天黑得很快,對落在後面的隊員而言,排雲山莊似乎特別遙遠,由於乾糧和水被挑伕先行運送上山,大家又餓、又渴,一路行來倍覺辛苦。而山中的氣溫也開始急速下降。

這時,由另一條路線抵達排雲山莊的登山隊,正升火待炊,倪華辰趕來說明山下危急的狀況,大家也顧不得吃飯,拿了乾糧和水壺立即加入救援行列。

八位殘障隊員中,蔡文俊是屬於視覺障礙,肢體的功能健全,在八個隊員中首先抵達排雲山莊,當大家忙著救援時,他卻因視力太差而幫不上忙,心裡十分著急,一直等到全體隊員安全到達後,才放下心中的大石。

「我為什麼不用按摩來協助他們呢?」從事按摩業的蔡文俊聽到大家躺在地上直喊酸痛時,突然靈機一動。

當下只見蔡文俊在人羣裏替這個捏捏,那個捶捶,忙得不亦樂乎;有人還直嚷著下回爬山一定記得帶蔡文俊同行。

生命需要精神的慰藉,而幫助別人正是獲得慰藉的最佳途徑。平素內向、靦腆,關閉在模糊世界中的蔡文俊,在這次的歷程中嘗到了主動親近別人、幫助別人的喜悅。

當晚領隊召開了緊急會議,鑑於大夥兒的體力不繼,第二天如果強行登頂恐有危險,再三研議後,決定以安全為重,宣佈放棄登頂。

「山不會跑掉,這次不成,我們下次再來。」領隊劉侃安慰大家。

「其實登不登頂並不重要,重要的是在這次過程中,我們都盡了力。」于惠玲對領隊的決定極表支持。

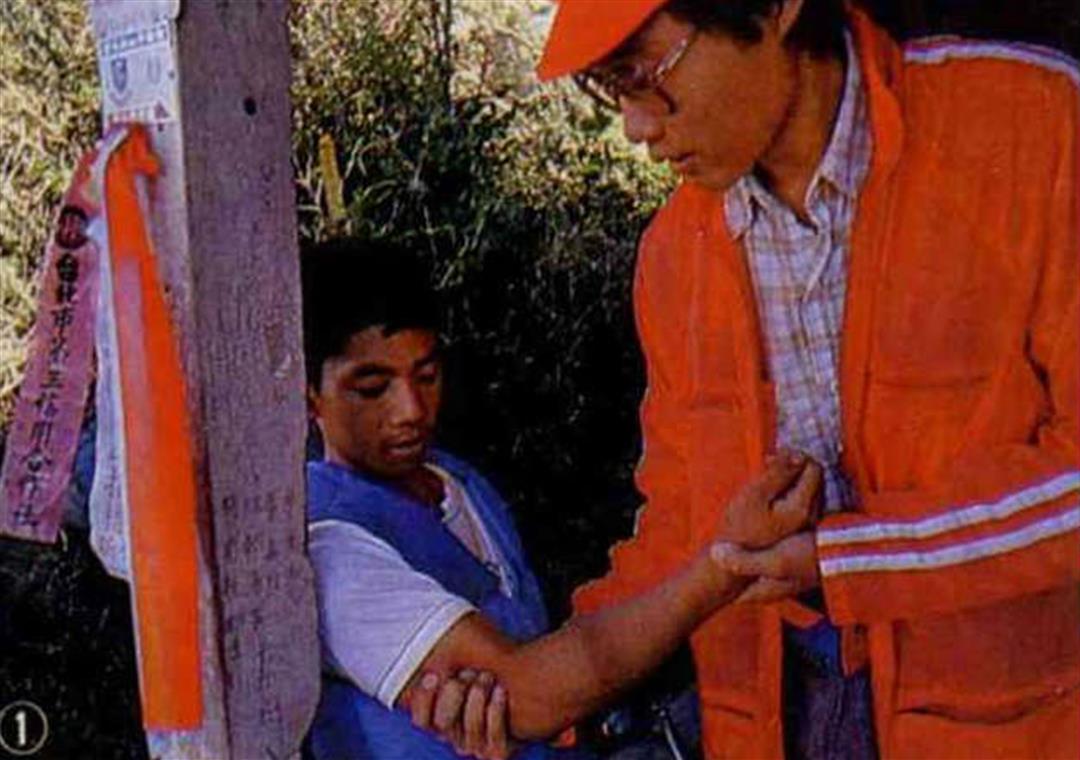

圖1.:趁休息時間,副領隊倪華辰為王勝全按摩酸痛的手臂。(董敏)