為紙藝找到新商業模式

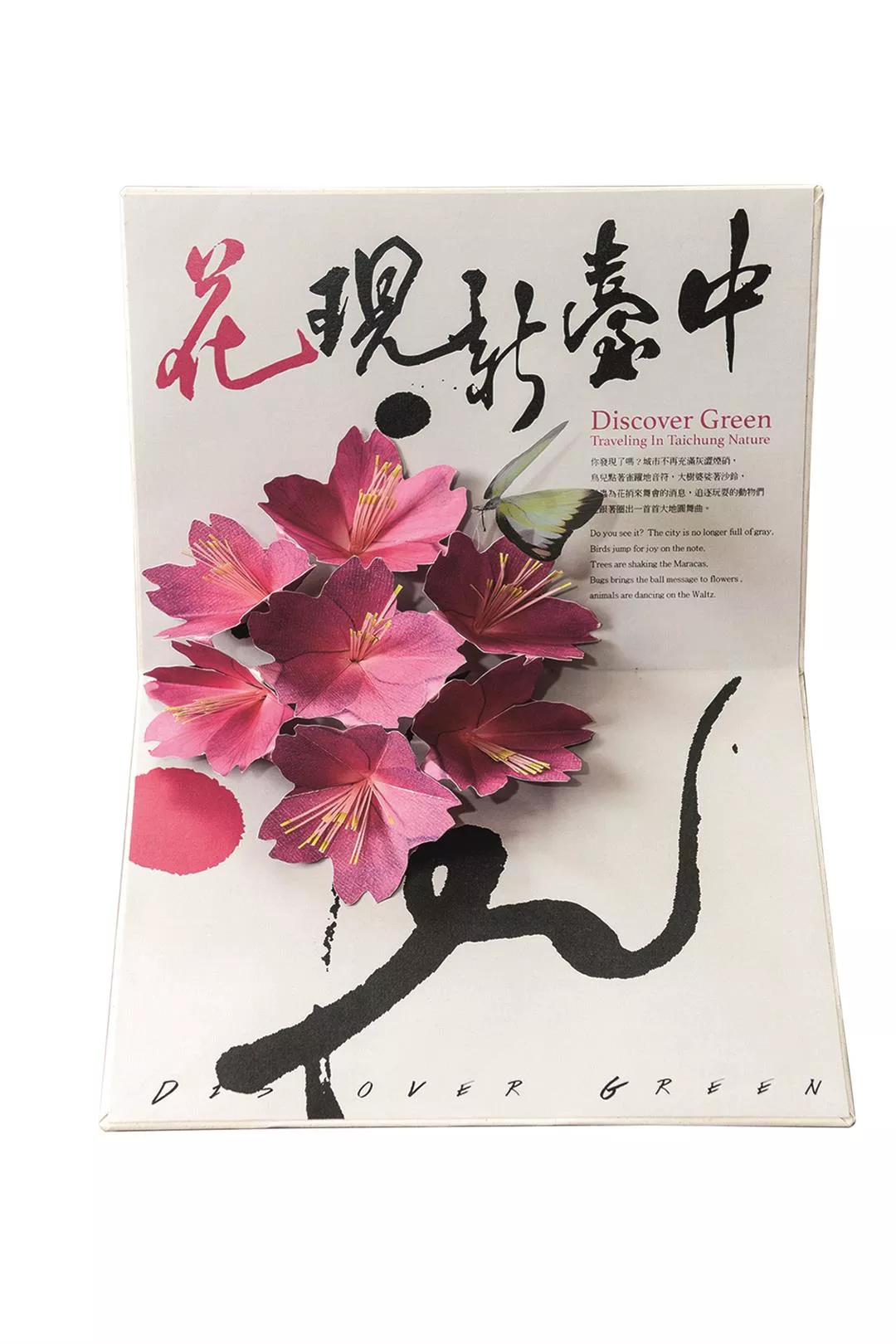

「這項看似凋零的產業,相較於數位媒體,反而能讓觀看者花更多的時間去欣賞,結合立體與美學設計,可說是另一種眼球經濟學,是可以找到商業模式的。」林宜蓁很有信心的說,立體紙藝如果放大10倍、20倍陳放於空間中呈現,可讓觀賞者走進去,變成另一個藝術的場域,也可以跟AR、VR科技結合,感受虛擬實境,「紙藝聽起來是傳統產業,未來卻有很多可發展的未來性,這是多數人沒有去思考到的。」

黃于瑄也表示,「我們積極將紙類設計發展成屬於自己的品牌,目前有兩個想要努力的方向:一是讓紙藝跟商業設計結合,二是跟台灣傳統的造紙藝術做合作。」今年參加了臺灣文博會,看到其他國家在這方面的開發,激發她們更多想像,希望紙結構能發展成各種形式的商品,例如燈飾、花瓶、首飾,她們甚至發了一個大願,想要成立流動性的藝術平台,以紙藝術包裝在地文化,從台中開始展出,讓住在台中的人先了解自己的在地文化。

除了商業案,「執作設計」也接觸不少公共藝術的案子,去年幫南投工藝所策劃的文創招牌,在華山1914文創園區展出期間就受到許多人的關注。

林宜蓁與黃于瑄同聲說創業自然是辛苦的,回想當初一人只能拿出五萬元新台幣創業,草創期月薪每人一萬元,好幾次資金周轉緊繃,案子又突然上門……到如今經常工作至半夜,忙到甚至直接睡在工作室,自律甚嚴的兩人仍堅持每天還是要10點開始上班。

遇到意見不合時,還必須說服對方支持自己的想法,兩人笑說,「我們業績的成長也伴隨著吵架頻率的逐漸下降,以前兩天一次,現在大約一周一次,但我們告訴自己有平均10年的年限,所以每一天都要趕快用。」

在她們的創業信念中,相信紙媒是不會消失的,未來不但會長出新的枝芽,還將有新的靈魂。

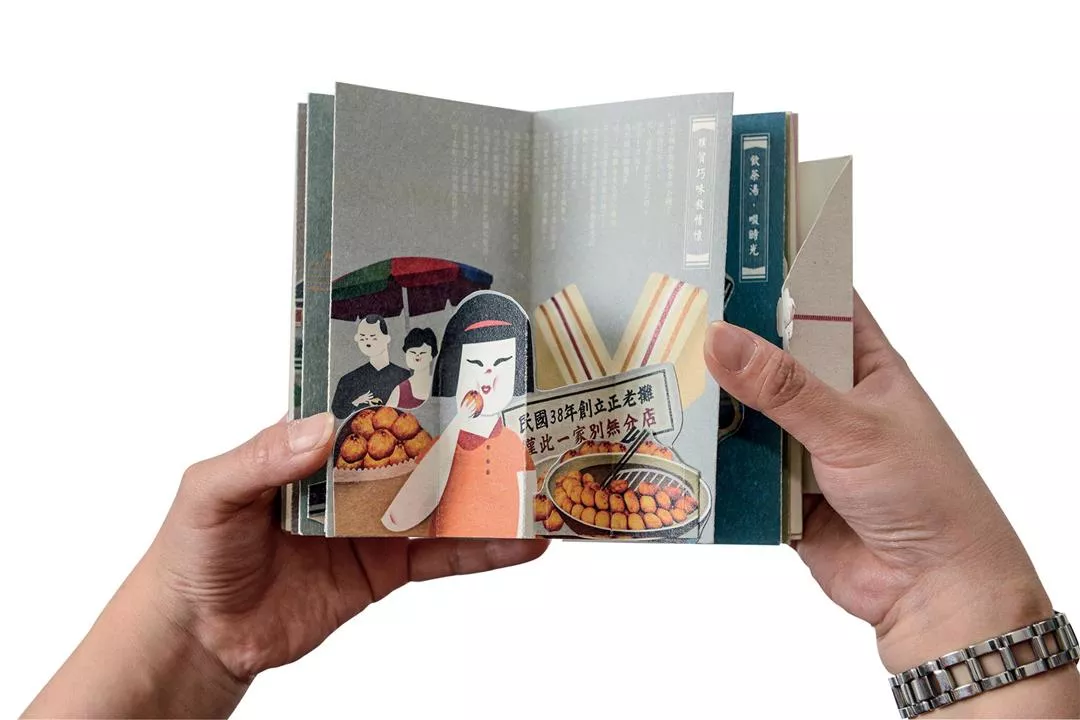

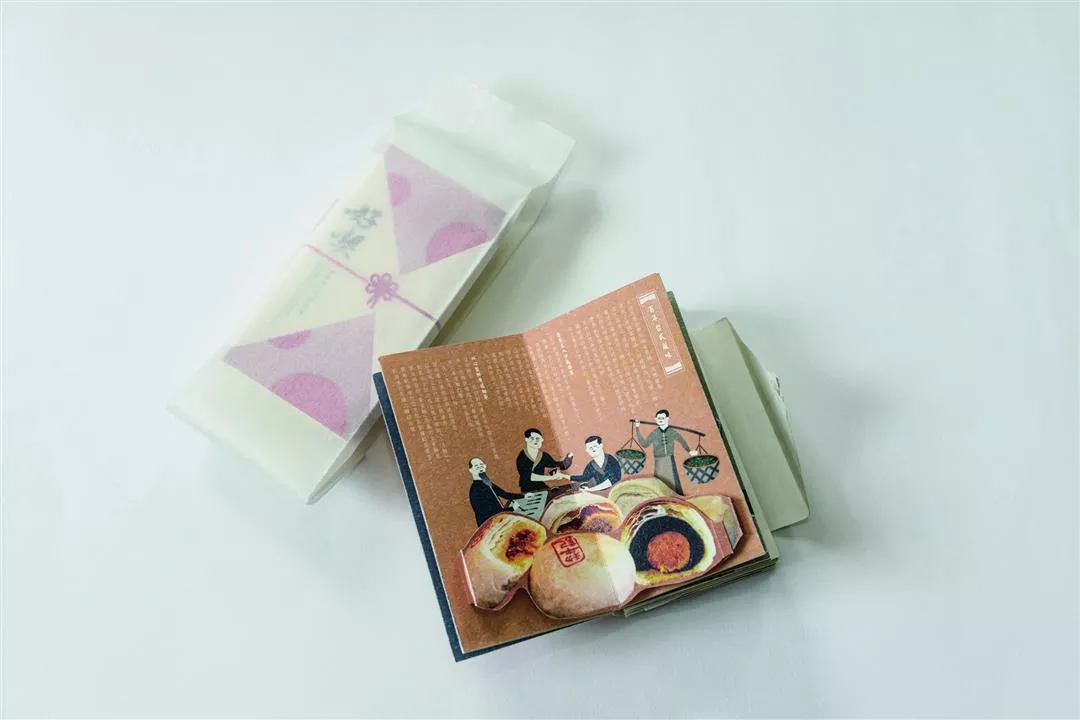

將傳統糕餅文化收進立體書中,再以紙藝包裝,用文創包裝文化,紙材成為特色媒材。

將傳統糕餅文化收進立體書中,再以紙藝包裝,用文創包裝文化,紙材成為特色媒材。

先繪製整體設計圖,再拆解其中立體結構,設計出每一片「紙零件」,製成輸出後組織黏貼,這項紙上工程需要絕對精準設計。

紙藝是一門藝術,紙結構可發展成各種形式的商業開發,黃于瑄(左)與林宜蓁希望經營出品牌特色,她們相信「書」是不會消失的。