人類導演「大滅絕」

除了經過人們短時間進行雜交、改良的畜產品種,生物的演化是以地質時間緩慢進行,人類的歷史只是朝花夕拾,因此你我有生之年,不太可能見到物種演化的明顯證據,這也是在分子生物學研究尚未開展的十九世紀,達爾文欲說服人們「人與猿猴演化自同一個祖先」,卻遭到深信「創世說」的當世人百般嘲謔的原因。

但今天生物的滅絕卻與自然週期不相吻合。人類足跡遍及世界各地之後,物種以加速度告別地球,如今每天都有物種在消失。科學家甚至預測,下一個世紀中葉來臨之前,現有地球上的生物將有四分之一面臨絕種或消失,人類遭受的損失難以估計,明顯的危及本身的生存。

這也是一九七三年「華盛頓公約」開始限制國際間野生動植物相關物品交易,就如點燃火種,世界各國相繼燃起物種保衛戰的原因。

到了今天,大自然已無法依靠演化來彌補人為因素喪失的物種,現有物種壓縮在短期間消失,也等於斷送新物種的出現。因此整個動物世界的大趨勢是往物種減少方向邁進,這也是學界有人認為新種的記錄沒有太大意義的原因。五光十色的生物界甚至令人沮喪,因為許多物種,甚至在人類沒有能力辨識之前,已經陸續消失。

由今天被記錄到新物種名單上的,大部分都是昆蟲等無脊椎動物與海洋魚類看來,正如物種在人類開發與疏忽下走向滅絕,「新種發現也代表人們對野生動物研究的不足與疏忽」,是生物界人士的共同看法。

大就是美?

在被大分為脊椎與無脊椎的動物世界,鳥類、哺乳類、爬蟲、兩棲類等幾個脊椎動物大類雖是少數民族,卻一直是人們探索最多的物種。由於人類自身屬於大型陸生脊椎動物,哺乳動物與人類「血緣關係」最密切;會飛行的鳥類,給人豐富的想像,外型又討好,常成為生態研究的優先選擇。

《達爾文大震撼》一書作者古爾德就曾表示,哺乳動物牙齒上多了一點隆起,就被界定為新種。但對大自然中那幾十萬種以上的微生物,我們卻統稱為細菌。

十九世紀,西方自然學者仍四處蒐羅生物標本,現有許多台灣野生動物藍腹鷳、櫻花鉤吻鮭、台灣獼猴、帝雉等大型或外型華麗的動物,陸續躍入國際舞台,在當時的生物學界造成話題。

自台灣特有種鳥類「帝雉」八十年前被記錄,台灣沒有新種鳥類再被發現;台灣近來雖出現蝙蝠、與食蟲目鼠類等哺乳動物新記錄種,但台灣伐木到兩千五百公尺高度,今天還能記錄到哺乳動物,和這些動物棲息地隱蔽、夜間活動的習性有關。

雖然生物學界對脊椎動物的關注,一樣出現偏見,例如蛇、蜥蜴等爬蟲類的研究也不成比例;日據時代至今台灣獼猴相關研究報告有兩百多篇,同屬台灣陸生哺乳動物中種類最多的蝙蝠卻只有二十幾篇。但棲息地隱秘或外型不夠討好的無脊椎動物與水產品,卻很難被意識到牠們也是野生動物。

海鮮不是野生動物?

在演化樹上,第一個脊椎動物的新芽,萌櫱自無脊椎枝頭,但無脊椎動物如蚯蚓所屬的環節動物、蜈蚣所屬的節肢動物、或甲蟲、蝶類、蜜蜂等被通稱為昆蟲的小動物,甚至人類桌上佳肴海參、蚌殼、螺貝等棘皮、軟體動物,在分類上往往屬於初級消費者,扮演著消費者──包括人所屬的大型、捕食性動物──的養分來源。因此人類對牠們的認知侷限在經濟、實用價值上;不能用的,也就沒有存在價值。

例如從昆蟲學開創以來,它就是一項實用技術,而不是科學,大學裡關於昆蟲的知識,是在植物病蟲害系傳授,它最關切的是怎樣殺害蟲,怎樣利用蜜蜂產蜜。因此除了遺傳學上的需要,對果蠅進行研究,其他與人類利害相關的蚊、蠅、蜂、蟻則成為人類研究較透徹的昆蟲。

但六隻腳、具有頭、胸、腹,被統稱為昆蟲的物種有幾十萬,其中危害人類作物、與人類利益衝突者不過三百多種。除了蝴蝶、蜜蜂、蟋蟀等極少數類別,人們卻認為昆蟲都該一概殺之。

正如要人們不把魚類當成海鮮很難。茫茫海洋中的任何一種魚類都是珍貴的野生物種,但過去對「水產」的研究重點是在品種改良、人工繁殖。

在陸地上,無脊椎動物的研究不受重視,由於長期來生態學觀測的是地面上的生態循環,對動物起源地的海洋生態系如何運作,也是個大問號,因此今天只要進入海洋動物、無脊椎動物領域,發現一、二個新物種並不困難。

是新種,也是瀕臨絕種

基於人力、物力或「血緣關係」,對動物「明星」鳥類、哺乳動物首先進行研究,原本很自然,但在人對物種的主觀偏見下,大型動物長期掩蓋了其他動物的光芒,讓看來種類、數量龐大的「隱性動物」,雖也面臨生存危急,卻少有人警覺。

細數國際或國內保育名單上的物種,哺乳類、鳥類等脊椎動物佔去大半,大象、犀牛、熊、鯨魚等大型哺乳動物更馬首是瞻,每單一物種的動向,都有專門的保育團體睜大眼睛監督著。全世界成千上萬的賞鳥人口,也逐漸為鳥類的生存危機畫出一張清楚的圖像。

但是當人類擔心白鯨、大象、犀牛成為下一個滅絕動物時,許多海洋魚類、無脊椎、小型脊椎動物卻默默以終。

生物學者推測,當一種鳥類消失,同時會有九十種昆蟲、三十五種植物、兩種魚類宣告絕跡。

小動物,不需要大獵場,棲息面積要求不大,人為開發對牠們的摧毀更快,甚至都市畸零地的一夜改造,族群立刻消失。只落腳在台灣北部的台北樹蛙,近來在信義計畫區出現,為了防止旦夕間的廢土傾倒,將之趕盡殺絕,保育界人士就起而為蛙請命,希望市政府為牠們留下一小塊淨土。

今天記錄到的許多新種,往往也是稀有種,可以直接被列入「瀕臨絕種」。邵廣昭記錄的許多新種熱帶魚,在水族館業界的採集下,常就此曇花一現。

近來名噪一時的諸羅樹蛙,根據台大動物所博士楊懿如依其習性推估,應該是廣泛分布的種類,但目前只出現嘉義、雲林局部地區。呂光洋也曾建議把諸羅樹蛙列入保育名錄。

人愛帝雉,帝雉愛誰?

不僅因著人類這一消費者口腹的需求,魚類與無脊椎動物的消失令人惋惜;在生態系裡,許多小動物,更是人不知而不慍的默默維持著生態系統的正常運作。

根據台大植物病蟲害系教授楊平世統計,台灣四百多種鳥類,有兩百二十八種依賴昆蟲維生;鼠婦、馬陸、蜈蚣等節肢動物將森林裡的枯枝、落葉分解、轉換成「能量」,讓大自然元素循環,然後化作春泥更護花,帝雉、藍腹鷳等身價不菲的保育類動物就在落葉、泥土裡翻找這些小動物果腹,因此少了人見人懼的蜈蚣、蠍子,也不會有人見人愛的台灣特有種帝雉、藍腹鷳。

美國生物界知名學者威爾森曾披只重視大型動物的保育界逆鱗,倡言「小東西支撐世界」,指出整個生物循環系統裡,沒有生產者,消費者問題可大了,但即使沒有消費者,這個世界的運作還是會一樣愉快。

台大動物系副教授李玲玲指出,動物學上有所謂「關鍵物種」理論,意指某一物種的存在與否、族群大小,會影響其他物種的數量,例如傳花受粉的昆蟲、蝙蝠,或聯繫養分循環的分解者。相對的,也可能有一些地位相同的物種,少掉其一,會有另一物種替代、彌補其位置。

但理論落在環環相扣的生態圈,欲指認誰是關鍵物種,誰又是多餘的,談何容易?

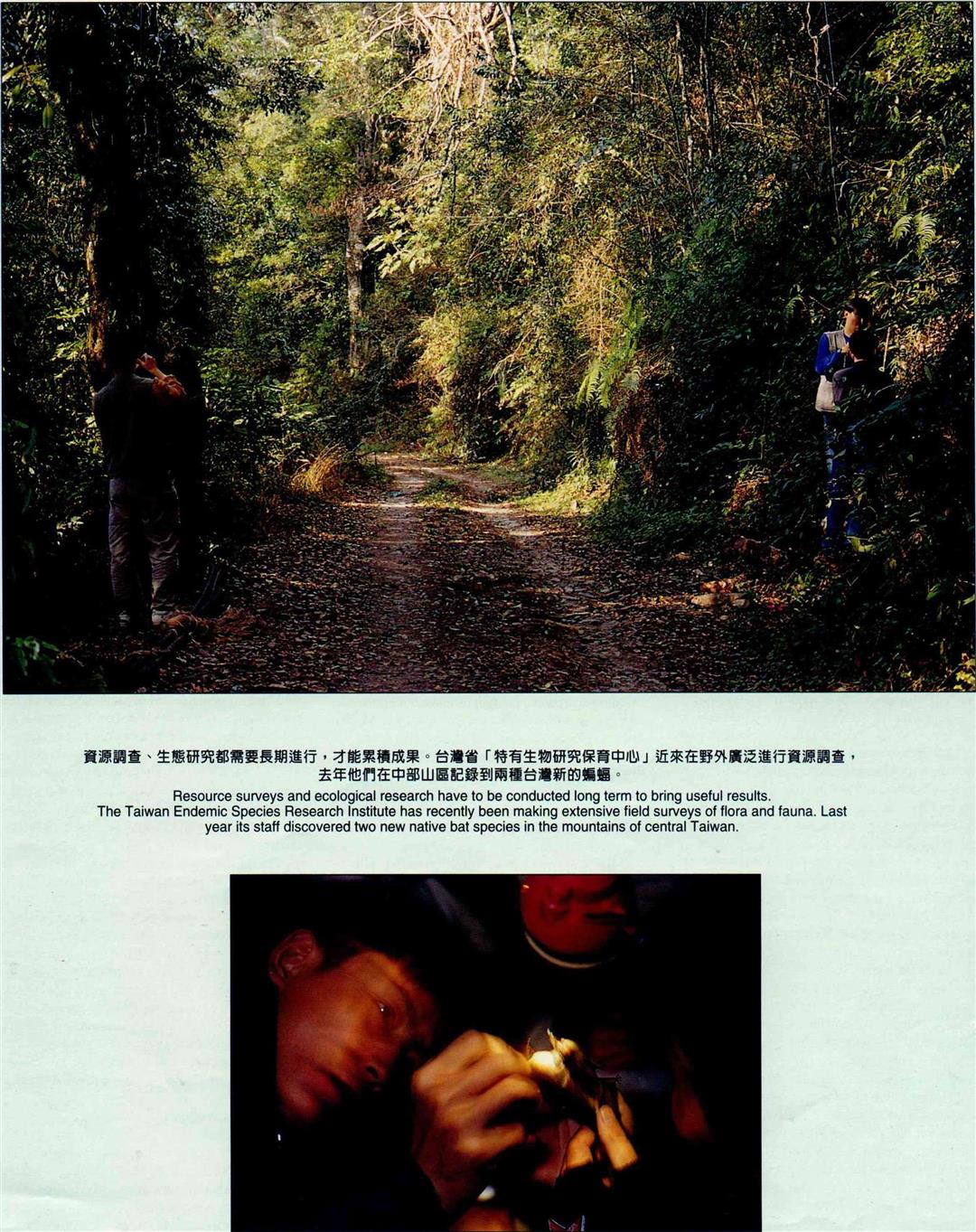

資源調查、生態研究都需要長期進行,才能累積成果。台灣省「特有生物研究保育中心」近來在野外廣泛進行資源調查,去年他們在中部山區記錄到兩種台灣新的蝙蝠。(張良綱)