為什麼海豚是吃不得、抓不得的?而繼犀牛角、虎骨、熊膽之後,這次的海豚事件是否會成為另一個野生動物保育的新戰場?

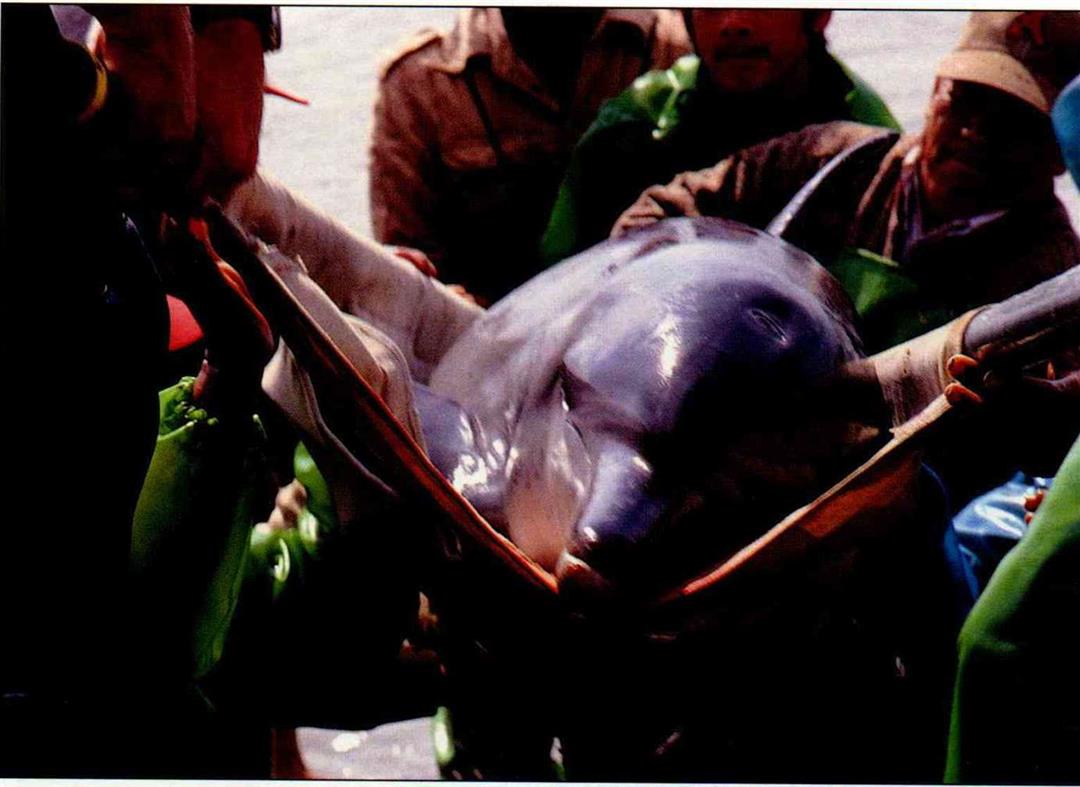

黃昏時分。農委會野生動物保育小組成員在組長張有長率領下,和地方政府、警察單位,於雲林縣四湖鄉守候多日、摸清吳萬教的作息後,決定採取行動。那時,他正在簡陋的工寮,用電鋸將海豚頭分割,再把其餘的部份切塊。結果當場被逮個正著,剩下七隻完整的海豚來不及處理。隨後辦案人員開啟了他儲放屠體的冷凍庫,還因為數量太過龐大而無法一時清點完畢。

然而這位「屠夫」,根據當時也在場的雲林縣政府農業局野生動物保育業務承辦人陳瑞永的描述,卻是「他是古意(老實)人啦。」

從帳冊和往來紀錄中,張有長斷定,吳萬教應該是大盤商,將貨主要批發到西海岸雲林、嘉義的海產店。難道,海豚肉又如同鯊魚、熊掌一樣,成為台灣人追求美食的犧牲品?

海豚王子VS.懶婦魚

海豚在歐美國家,一直被視為友善而聰明的動物,有許多海豚拯救溺水者和幫助漁民捕魚的傳說流傳在民間。獵人歐萊恩就是騎著海豚到天上變成獵戶座的。

古希臘人認為殺害海豚和謀害人命同罪,而法國王室的傳統,國王的長子都被授與「海豚」的封號,成為「海豚王子」。

在古老的東方,根據中國古籍的記載,我們的老祖先對海豚也有著鮮活而擬人化的描述,並明白指出海豚肉是不適合食用的。

《爾雅》提到,伯牙鼓琴,出聽的知音就是海豚。而海豚也會現身警告人類天災的來臨。

《述異記》有一則傳說:海豚是由一位被婆婆溺斃的媳婦楊氏所化身,又別名「懶婦魚」,可能是因為從海豚身上肥厚的油脂,聯想到媳婦可能不夠勤勞吧。因為牠的肉「肥不中食」、「腥臭不可近」、只有「土人間有能食者」,中國人只利用牠的脂肪點燈照明,或混合石灰修理船隻。

那麼今天的台灣人,為什麼吃起老祖宗不認為是美食的海豚?日據時代後首先從事台灣鯨類研究的楊鴻嘉推測,可能是四百年前,漢人在唐山過台灣時從福建帶過來的飲食習慣。

福建沿海人世代以討海為生,可能因地方畜產不豐、海豚肉又肥富油脂,於是逐漸食用而因襲成俗。楊鴻嘉一九七四年到雲林縣北港鎮做調查時,還看過專門販售海豚肉的魚市場。

不過楊老先生特別強調,「海豚肉消費的區域有限,」主要以雲林為主,各地捕獲的海豚大多集中到這裡。民間普遍認為海豚肉很補,女人坐月子身體虛、老人血液循環不良、手腳冰冷,吃盤老薑、麻油炒海豚肉就有顯著的改善。而在過去不是人人吃得起雞、鴨、豬肉的時代,便宜的海豚肉就成為貧窮人家補充蛋白質的來源。

然而這種「傳統」需求,在民國七十九年野生動物保育法公告實施後,卻成了新的商機。陳瑞永說,有野保法之前,海豚肉市價大概一台斤四、五十元左右(豬肉約為七十五元),現在由於變成非法交易,則要賣到四、五百元,足足漲了十倍。一般市場已買不到,到海產店還得是熟客,老闆才會主動提供「內幕消息」。

一千隻算多或少?

海豚和鯨魚同屬鯨目,其下共有約七十九種,「海豚」或「鯨魚」是依體型的大小來稱呼,不具科學意義。而周蓮香的著作《台灣鯨類圖鑑》指出,在台灣附近海域,目前記錄的有太平洋瓶鼻海豚、熱帶斑海豚、花紋海豚……等二十八種海豚。原先牠們大部份被列為瀕臨絕種的野生動物,後來改為珍貴稀有類,如要使用,必須經過聯合國相關單位的認可。

從族群數量來看,台灣的海豚是不是真的少到「珍貴稀有」?研究鯨類近六年的周蓮香也無法回答「台灣有多少海豚?」「牠們迴游的路線?」「什麼時候比較多?」等這些需要配合大量人力、物力、時間去調查的問題。

鯨類研究在台灣一直相當冷僻,最早投入的楊鴻嘉幾乎都是自行研究,沒有所屬機構台灣省水產試驗所計畫經費的支持。直到民國七十九年以後,才有海洋大學漁業科學系和台大動物系,開始從事資源調查與鑑定,一切都還在起步階段。

海洋大學漁業系研究生黃昭欽從去年七月起,每個月跟著水試所船隻出去調查。至今在台灣西海岸蒐集到二十六個群次,離計算公式所需要的六十個觀察點還有一段距離。

而去年在台灣舉行的「鯨類生態及保育研討會」,與會者曾於六月十九、二十日,搭乘水試所「海富號」及觀光局的「觀海二號」在東海岸觀測。根據估計,這兩天大約就有一千隻海豚在附近出沒。不過這個數據的意義,由於沒有過去的資料作對照,「僅供參考,」黃昭欽說。

海豚在稀有動物檔案中「榜上有名」的原因,並非奠基於周詳的研究評估所做出的決定。翻開海豚保育史,是由漁民、官方、國外保育團體的衝突與妥協所構成。

海龍王的賭注

故事的開端在澎湖。湖西鄉北寮村村長洪國強說,每年農曆年前後,海豚會乘著海潮、追逐小管等浮游性魚類,在澎湖與嘉義、雲林、台南間的澎湖水道迴游。牠們有可能游向屈爪嶼以南、沿著當地人俗稱「竹篙港(路)」的天然水道,經過員貝嶼前進,這條港路外深內淺,而沙港就位於終點。

沙港的老人家說,海豚是「海龍王賭輸的」(意思是天物),給他們加菜。在日據時代,如果員貝漁民遠遠看到了海豚,就通知沙港,大家齊力把魚網接起來出海,用竹篙敲打船緣。因為海豚「沒膽」,會往中間集中,於是就在漁船包圍下慢慢被驅游向沙港所在的淺灘。

馬公高中地理老師、也是地方文史社團澎湖采風工作室一份子的郭金龍說,他於民國五十八、五十九年在湖西國中沙港分部教書時,就親眼目睹這個盛況。學生們遠遠看到很多漁船,就跑到岸邊守候,等待大人們把海豚趕進港,「還有人會跳下水,騎在海豚背上玩呢。」

他們以土地公廟為中心,將擱淺在岸邊的海豚先給員貝三成,剩下的再按出力的多少,由委員會分配。甚至小孩只消在港邊站一站,也都見者有份。「這是他們凝聚村民的一種共同漁獲方式,」郭金龍說,就像是赤崁和湖西一起合作採紫菜一樣,都有三、四百年的傳統。

大約早在一九七四年,國內電視媒體就曾風聞沙港圍捕海豚的「盛會」而加以報導。雖然也引起大眾廣泛的關心,卻由於當時國內保育觀念尚在萌芽階段,討論的熱度並沒有持續很久。

在民國七十年代,漁民將海豚販售到香港海洋公園、野柳海洋世界等水族機構訓練表演。(郭金龍攝)(郭金龍攝)