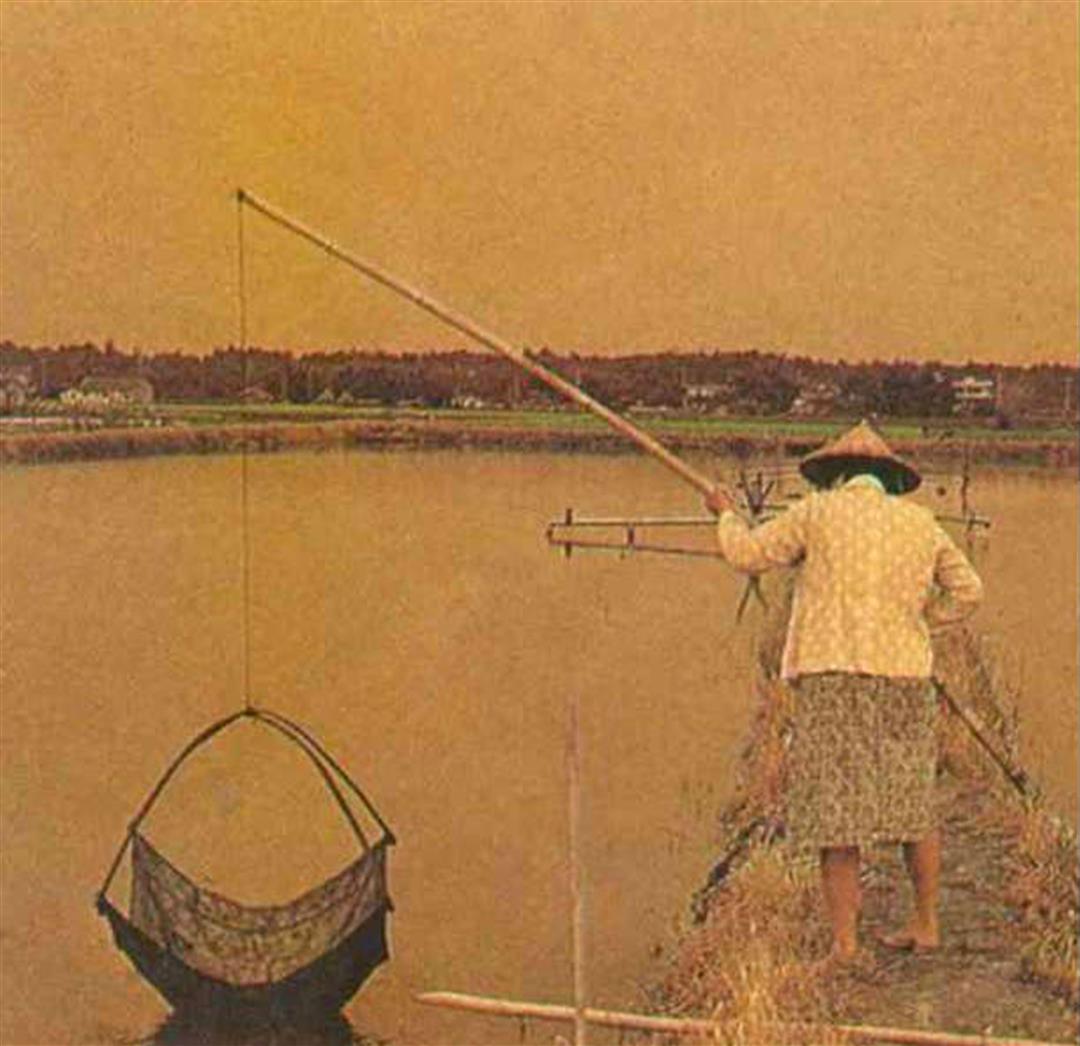

一是十五世紀明代畫家筆下,江邊拉網的老翁;一是今日攝影師鏡頭裡,礁溪養蝦池旁的老婦。

五百多年的時空間隔,使得蓑衣老翁、便裝漁婦,曲折的江岸、整齊的塘埂,岸汀蔓草枯石與塘中水車,……都相映成趣。然而,他們頭上的斗笠和手下的定置網,卻赫然相若。異同之間,我們彷彿看到歷史的篩子,在不斷推陳出新之餘,也留下某些代代相傳的印記。

這幅明代捕魚圖係絹本立軸,長117.8cm ,寬42.3cm,出自明宣宗時代、特擅道釋人物的院畫家倪端之手。

以立軸處理江邊景緻,佈局較難,但作者巧妙地以前景枯石,穩定了整個畫面的重心。蒹葭蒼蒼的岸邊,一身蓑笠的漁夫邁著一隻腳使勁拉網,主角的神采,未因巨石的重墨而稍減。仔細再看,網中還真有小魚兒在遊動!院畫家細膩的描繪功夫,於此可見。

畫軸上方,還有清初詩人張誥的題句:楚山青楚水碧兩岸蒹葭舞秋色禿蓑方笠跣足翁……朝貴顯夕丘墟何如老翁業在漁得魚貫酒醉且呼俯仰天地百慮無滄浪一曲長嗚嗚。

江畔垂釣,是我國詩畫中數量極多、也最富哲理的題材之一。碌碌凡塵中,中國人常嚮往這種道家胸懷。但人們或許不解:連呈給皇上的院畫,居然也題上:「朝貴顯、夕丘墟,何如老翁業在漁」的警句?!然而,當我們在歷代漁父詞中,發現包括明太祖和清高宗在內的許多皇帝,也寫過充滿道家風味的詩句,就不覺奇怪了。

俗世的奔忙競逐,雖然積極進取,但總有身心俱疲的時候。偶爾翻看古人飄逸豁達、任性適意的詩畫,或是驅車到鄉間,看看遼闊水塘中,拍拍作響的水車打出一朵朵銀白水花,看塘埂上漁婦拉網時的熟練自在,……我們往往就此撢去了心靈上的塵埃,再回復寧靜恬適的心境,續作盡其在我的努力。

捕魚圖一是十五世紀明代畫家筆下,江邊拉網的老翁;一是今日攝影師鏡頭裏,礁溪養蝦池旁的老婦。(故宮提供)