整體來看,爭議根源在於健保的定位,究竟是保險?還是福利?公平重要?還是效率?這些問題的答案或許沒有絕對的對錯,卻關係著健保未來的走向與全民的福祉。

三年前,健保法案在立法院審議時,對於採公營或民營、支付方式等諸多問題一直無法達成共識,為使健保能如期開辦,最後增訂了兩條所謂的「日落條款」:「全民健保法」第八怳迨峇K十九條規定,健保實施兩年內,主管機關應提出包括各項財源、被保險人負擔方式、保險人組織等改制方案,滿兩年後的半年內,行政院應修正本法。

搶救全民健保

基於這項規定,衛生署於去年七月提出健保修法草案,擬將目前公辦公營的健保組織,改制為公辦民營的基金會;今年二月衛生署又提出再修正案,內容增加「多元保險人」構想,打算開放健保市場,讓二到三個民間保險人組織加入競爭。

草案送交立法院審議,立即引發各方爭議,眾說紛紜的情況,不亞於當年健保開辦之初。

中華經濟研究院副研究員辛炳隆、薛立敏,社會福利學者黃文鴻、陳孝平等贊成者一致認為,單一公營體制缺乏效率,走向多元民營化是時勢所趨。

但反對者也不少,由台大社會系主任林萬億召集、三百多個勞工、殘障、婦女團體組成的「搶救全民健保聯盟」,全力反對多元民營化的改制方案,認為此一「假競爭,真壟斷」的健保制度,將導致「財團健保、人民不保」的嚴重後果。

基層醫療院所也大力反彈,聲明寧做國家之僕,也不願意成為財團之奴。

對大多數健保的「被保險人」而言,聽公說覺得公有理;聽婆說也覺得婆有理,心中一片茫然,不知道究竟該贊成還是反對,只是覺得有點納悶:「健保不是辦得好好的,為什麼要改呢?」

納保率百分之九怳

八十四年三月,在一片質疑聲中勉強開辦的健保,初期調查民眾滿意度僅二、三成。但隨著民眾對健保的瞭解、享受到健保的照顧,滿意度隨之節節高昇。八十七年度聯合報、民生報、中華民國民意測驗協會幾次民意調查結果,對健保感到滿意的民眾都在七成以上;五月初的調查顯示,滿意的民眾更高達七成五以上。

三年多來,公辦公營、單一體制的全民健康保險,的確展現了許多難能可貴的正面功能,交出一張不錯的成績單。

高納保率就是一項值得稱許的成果,比起美國約有百分之十四的人口沒有健康保險,在百分之十三的私人保險人口中,有五百五十萬人「保險不足」,台灣超過百分之九怳貌滲ヱO率,幾乎已將所有的民眾納入此一健康保險體系中,解決了民眾就醫上的財務問題。

此外,健保局與全國將近百分之九十二的醫療院所簽約,健保的高特約率讓民眾享受到就醫的便利。

除了這些一般人感受得到的優點外,另一項成就較鮮為人知──高行政效率。我國健保的行政費用僅佔醫療支出的百分之二•三,不僅低於法定比例的百分之三•五,也較其他實施健保的國家低。

「滴水的管子」

不過,在這些成就背後,健保其實存在著許多亟待解決的問題與危機。

陽明大學衛生福利研究所副教授黃文鴻形容目前的健保像「滴水的水管」,「現在不徹底解決,只是用布、繃帶將裂縫綁起來,總有一天水管會爆破。」

入不敷出是最大的危機。和過去的公保、勞保一樣,全民健保開辦第三年也開始虧損。

衛生署健保小組副召集人楊漢U指出,去年醫療費用支出成長百分之十三,保費收入成長卻不到百分之五。

針對目前健保帳面上四百億元的盈餘,長庚管理中心主任、也是總統府國策顧問的莊逸洲指出,這些錢來自於高估了平均眷屬人數、向雇主所超收的保費。如果沒有這筆超收保費,健保非但沒有盈餘,赤字更高達十四億多。

莊逸洲認為,解決健保財務危機的辦法不外提高保費、增加部份負擔或節省浪費等三種選擇,「前面兩種方式立委、民眾都不會支持,唯一可行的只有節省浪費一途。」

中華民國醫院協會理事長張錦文也認為,只要做好資源合理分配、防止浪費,健保不僅不會虧損,保費甚至還可以再降低,「目前我們的保費太高了!」他指出,由於保險費率過高,投保薪資低報的情況相當普遍,就連公務員都是以底薪投保,帶頭違法。

東亞病夫?

全民健保醫療資源的濫用、浪費,是大家有目共睹的。以就醫次數為例,健保開辦迄今,被保險人的平均門診就醫次數由開辦時的一年怞腹A一路攀升到十四•七次,高居世界第一位。

「除非大家是東亞病夫,否則沒有道理如此,」立委沈富雄指出,過去勞保被戲稱為「撈保」,民國八十三年,健保開辦前平均門診就醫次數高達怳郎腹A而今健保被過度利用、浪費醫療資源的情況與勞保相差無幾。

事實上,這種濫用醫療資源的情況,開辦之前已可以預見。為防範這種人性的弱點,立委、醫界聯盟等有識之士,紛紛提出「防弊」措施,像只保住院不保門診的「保大不保小」、預防民眾小病往大醫院跑的「差額負擔」……等等設計,但都未獲採納。

一向主張「保大不保小」的沈富雄,為凸顯健保門診造成的浮濫,給健保局出了一個難題:「傷風感冒重要,還是陽萎重要?」

話說目前造成旋風的新藥「威而鋼」半年後即將引進台灣,據估計台灣約有一百萬男人罹患陽萎,若每週服用一次,全年約需一百億台幣,屆時健保局是否支付?「如果傷風感冒都支付,為什麼陽萎不支付?」

楊漢U解釋:「這些防弊措施,精神上來說很正確,但在執行上有待克服,」他解釋,由於過去公保、勞保等健康保險都有門診,取而代之的全民健保必須要考慮銜接性問題,不可能再走回頭路,只保住院不保門診。

重量不重質

需求面沒有節制的意願,醫療供給面更是缺乏節約的機制。

目前各國實施的健保醫療費用支付方式有三種,「論人計酬」也就是俗稱的「包醫制度」,是依據被保險人的健康狀況和危險因子,事先預定該年度支付醫療提供者多少費用;「論病計酬」是以疾病別分類,訂定支付標準,相同疾病支付相同的費用;「論量計酬」則是以醫療提供者實際提供的服務種類和數量來支付費用。

每種支付制度都各有優缺點,但當初健保採用的「論量計酬」,卻是公認最無法控制成本的支付制度。

中正大學社會福利研究所副教授陳孝平指稱,「論量計酬」有如開一張空白支票,數字隨醫界自己填。

莊逸洲也指出,放眼實施健保的國家,還沒有一個採用「論量計酬」支付制度可以行之久遠、不造成國家財政負擔的。「論量計酬制度下,節省對醫生沒有任何好處,相反的,醫生多做檢查、多開藥反而利潤更多,」於是造成「長病短看」,讓必需長期服藥的慢性病人,三天兩頭回診拿藥;或「小病大看」,為病人多做許多無謂的檢查,以牟取利潤。

而當初設計用以節制預算的機制──總額預算制,由於困難度太高,三年來並未實施。楊漢U指出,健保局正在進行規畫,近期內將由牙醫開始試辦。

莊逸洲表示:「機制是好的,但是當初設計是全國一個總額預算,這樣群體過大,有如大鍋飯,不可能達到節制浪費的功能,」他認為,應分省、分區、分工會、分醫院實施才可行。

大家一起來按摩?

除此之外,健保與其他保險的權責也尚未釐清。身兼亞洲醫院聯盟會長、新光醫院顧問數職的張錦文指出,目前健保付了很多不該付的錢,像勞工的職業病、職業傷害等,保費是勞保局收,醫療卻由健保局支付,實在不合理。

更令人憂慮的是,目前採行的健保支付制度,對我國醫療生態造成的各種影響。

由於論量計酬,導致醫界「重量不重質」,專挑價高、好做的科別做,於是皮膚科、小兒科、復健科……等成為熱門科,醫師紛紛離開醫院、自行開業;辛苦的外科則後繼無人,即將斷層。

以去年為例,基層診所申報金額的排行榜榜首是復健科,平均每家復健科每月申報金額將近一百二十四萬,難怪有人要說:「健保付錢,大家一起來按摩!」

此外,重門診、輕住院的支付制度(門診費用佔健保醫療費用七成左右),造成各醫院都在賺門診的錢,而不願投資重症醫療設施。莊逸洲認為,長此以往,會導致台灣醫療水準下降、技術倒退。

多元民營化

為了解決健保的諸多弊端,衛生署一舉改變目前公辦公營的單一體制,提出「多元民營化」的改制方向,希望從根源改起,以「擴大民間參與經營」、「注入競爭機制」。

「枝枝節節的改,實在沒有辦法,」衛生署健保小組副召集人楊漢U指出,目前的健保局組織受政府人事、會計制度牽制,缺乏彈性,而健康保險是服務業,應該要多一點彈性;此外,公辦公營的健保監督系統相當複雜,在很多「公公婆婆」的情況下,改變不易。

多元民營化的改制構想是將目前健保局的職掌一分為二,承保與財務方面仍維持一元性,改由公法人基金會來辦理,基金會的董事會由政府、雇主、被保險人與學者專家共同組成,取代立法院來執掌監督大責。

醫療管理與支付方面則多元化,開放民營競爭。但為了避免壟斷,產生制衡作用,仍保留一家公辦的保險人組織。

然而,多元民營化真的可以讓健保起死回生嗎?

黃文鴻以大哥大開放為例,說明「多元民營化」的好處,他指出,大哥大開放民營後,多家競爭的結果,過去一機難求的景況不再,裝機費、通話費、手機費都節節下降,連中華電信都得急起直追,加強服務品質。

林萬億則以有線電視的例子反駁,他指出,力霸、和信集團藉控制有線電視系統業者來爭奪市場,政府對財團毫無監督能力,結果倒楣的是消費者。

抓小偷找大盜

「多元民營化無法解決健保所有的問題,」受衛生署委託規畫改制方案的中華經濟研究院副研究員辛炳隆指出,就節省醫療資源浪費而言,多元民營化重在解決「供給面」的浪費。

由於醫療具有高度的專業性,病患無從檢視治療方式是否正確、合理,在此一供需間不對等的情況下,醫療提供者才是醫療資源使用的決定者。莊逸洲指出,尋求供給面的節制,才是有效的作法。

「目前的醫療市場缺乏上下游垂直整合,」辛炳隆指出,醫療體系分基層醫療、地區醫院、區域醫院、醫學中心等等許多層級,但根本缺乏垂直的整合,因而個個層級間所有用藥、檢查都一再重複。

莊逸洲估算,這方面大約浪費了三成的醫療資源。多元民營化以後,各保險組織簽約的醫療院所將形成一個醫療網,有了縱向的聯繫,重複的浪費得以避免。

此外,民營化後的管理效率將可望提高。

「民間有靈活的腦筋,」莊逸洲認為,開放民營,讓民間財團法人醫院,例如:長庚、奇美、新光……等,籌設保險組織來經營管理,絕對比政府、公營的效率更高。

以目前公立醫院與民營醫院比較為例,莊逸洲指出,以硬體而言,民營醫院一床的成本只需公立醫院的五成到六成;床位的周轉率,私立醫院是公營醫院的一•五倍。

然而,基層醫師對於財團法人的「管理效率」有不一樣的解讀。基層醫療協會理事長石賢彥指出:「財團屆時一定會擠壓第一線的基層醫師,從中獲取利潤。」

對於基層醫師的反彈,莊逸洲表示可以理解。「高門診率為基層醫療提供較多的服務機會,既得利益者當然會抗拒改革。」

「最會抓小偷的是大盜,」張錦文表示,雖然將基層醫師比喻為小偷有失恰當,但不可否認的,最懂得控制醫療成本的還是醫界的「圈內人」。

保險?福利?

此外,「引進競爭機制」是多元民營化強調的重大功能。

莊逸洲指出,社會保險與社會福利是不同的,同樣是醫療照顧,英國名為「健康服務」,我國稱之為「健康保險」,定位原本就不相同。既是保險就不應該講求「齊頭式」的平等,「何必全台灣都吃一樣的餐呢?」他表示,多元民營化之後,在保險費率一定的原則下,各保險機構為了爭取更多保戶,而加強其經營效率,推出最吸引人的保險組合供被保險人選擇。

對此說法,林萬億表示質疑,「健康照顧不可能成為完全競爭的產品,」他指出,即使是高度商業化的美國,老人部份仍由政府來做。而其他私營健康保險,則幾近寡佔,大醫院壟斷醫療提供市場,並向醫療器材、管理顧問……各領域擴張,創造橫向的連結,越來越大型化、提供服務越來越多,醫療成本也隨之節節高昇。

社會學者們憂慮,健保強調競爭的結果,不僅會喪失就醫公平性,形成階級差別待遇,甚至會導致醫療資源被少數財團壟斷的現象。

假競爭,真壟斷?

為了減少民眾對多元民營化的憂慮,衛生署健保小組副召集人楊漢U指出,改制後的健保將秉持醫療服務不縮水、保險機構不能拒絕民眾加保、保險人不得有營利性質等三項原則。

雖然規定民營承保人必須是「非營利性的法人」,其盈餘只能用於提高醫療支付,或提供保險人更多醫療服務,不能轉做私人盈餘。但仍無法消除部份學者的疑慮。

黃文鴻指出,過去非營利機構的財團法人醫院帳目,衛生署一概「存查」,外界不得而知,難怪民眾現在投不信任票了。

此外,基層醫師擔心健保改制後專業自主權喪失。石賢彥指出,在民營承保人以利潤為考量的管理下,醫師被要求控制成本,治療過程、方法、用藥等也可能多所限制。如此一來,醫療品質是否會受到影響,也值得憂慮。

「改制的目的不在轉虧為盈,而是如何以最少的成本做最大的服務,」為了引進競爭機制而讓具有財團背景的醫療院所成為民營承保人,林萬億認為冒的風險太大了。

然而,對於財團壟斷醫療市場的疑慮,經濟學者多認為這是資本主義社會的「必要之惡」,不值得憂慮。辛炳隆指出:「民眾看重的是服務品質,至於背後是不是財團,有什麼要緊?更何況,其中一家公營承保人可以牽制其他民營承保人。」

要舞臺,也要演技

「多元民營化雖是正確的方向,但不是當務之急;導正醫療生態,杜絕無謂的浪費,才是當前刻不容緩的要務。」沈富雄認為,全民健保法在年底國會大選以前修法的可能性幾近於零。

「現在誰想改?」莊逸洲調侃地表示,現在還有四百多億的經費,不花光誰想改?老百姓也不痛不癢,樂得享受目前「物超所值」的健康保險。

但他提醒,一個制度的改革,三年的準備時間已稍嫌不足,「既然趨勢已經可以看得到,為什麼不趕緊思考呢?」

基金會形態或許真能提供健保一個比較寬廣的舞台,但演出是否成功,還得看演員的表現。陳孝平認為,現在的舞臺其實也有空間,只是演員不發揮而已。就像林萬億指出的,目前健保分級轉診、總額預算等制度都沒有做到,為什麼不在現有體制中尋求改革?「從技術上來看,現制改革較穩健,特別是對改革後果所知甚少時,要特別謹慎。」陳孝平說。

無論如何,就如莊逸洲所言,世界上沒有一個完美無瑕的制度,也不要期待改制能解決所有健保的問題。如何在有限的資源中,找出一條兼顧公平與效率的可行之路,是各國健康照顧制度改革的一致方向,台灣也不能例外。

p.110

(繪圖•蔡智本)

p.112

健保實施三年來,小兒科、皮膚科、復健科……等熱門科醫師紛紛自立門戶,基層醫療機構成長了百分之十一。

p.113

台灣的醫療資源分佈不均,偏遠地區始終是健保醫療網的痛腳,醫療品質何時才能提昇?

p.115

「重門診、輕住院」的健保給付,導致各醫院不願在急診室、加護病房等重症醫療上投資,一床難求的情況怳懂飪M。(邱瑞金攝)

p.116

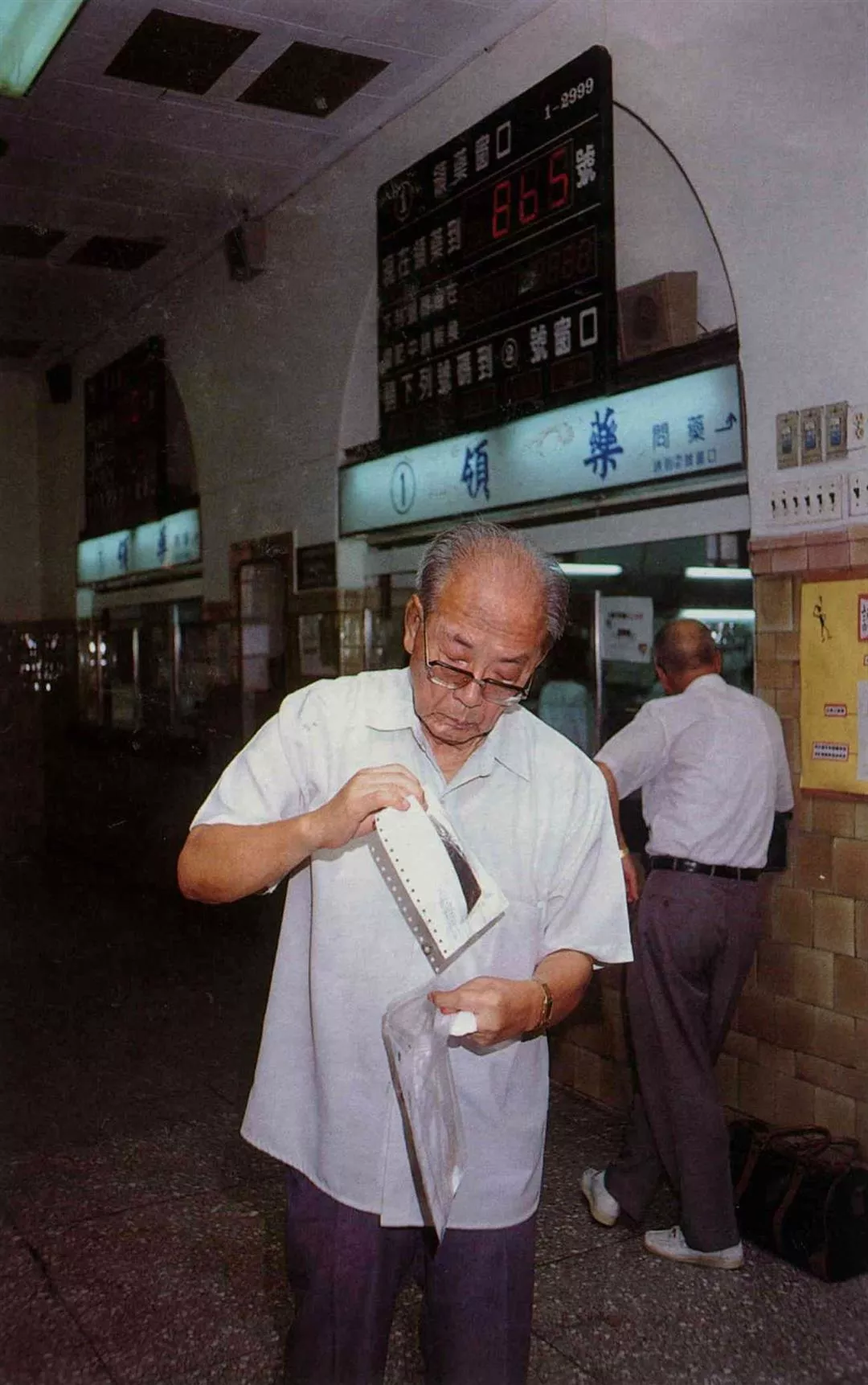

多元民營化以後,慢性病患會不會成為拒保的對象?是許多人關心、憂慮的問題。

p.117

許多疾病在痊癒後,還需做長期的復健工作,現已成為健保給付的大宗科目之一。

p.118

將被視為「高危險群」的兒童納入健康保險,是健保的一大「德政」。圖為台大醫院的健兒門診。

多元民營化以後,慢性病患會不會成為拒保的對象?是許多人關心、憂慮的問題。(薛繼光)

許多疾病在痊癒後,還需做長期的復健工作,現已成為健保給付的大宗科目之一。(薛繼光)

將被視為「高危險群」的兒童納入健康保險,是健保的一大「德政」。圖為台大醫院的健兒門診。(薛繼光)