最年輕的橋樑科長

一輩子蓋橋的林同棪,與橋結緣始於大學時代。唐山交通大學時期讀的是橋樑科,到美國加州大學柏克萊分校攻碩士時,曾參與金門大橋及海灣大橋的修建研究工作,奠定了他在橋樑工程上的重要基礎。

由柏克萊回國後,他很快投入抗戰建國工作,隨唐山交大的學長茅以升修建成渝鐵路。那時的林同棪,才廿四歲。

林同棪回憶:當鐵路蓋到今日沱江大橋的時候,一天,他被長官叫進了工程中心,一大張工程圖攤在桌面,「前面的橋樑出了問題,你來想想辦法!」茅以升等人指著圖樣問他。

林同棪一看,設計的圖樣原來是個最傳統「上行橋」,鐵路為了因應橋勢,必須升得很高,這一來兩邊土方得加大,工程上很難解決。於是他提出鐵路從橋樑結構間穿過的「下行橋」設計,且陳述理由。

這不說還好,一說完所有前輩們的臉都垮下來了。「去去去,小孩懂什麼」,林同棪被推出了工程中心。

兩個小時後,他又被叫了進去,「林同棪,你說的全對,明天起你當橋樑科科長吧!」長官們這樣說。廿四歲的林同棪於是成了中國有史以來最年輕的鐵道部橋樑科長。

之後,從大陸到台灣,從台灣又到了美國定居;戰亂中,林同棪走上那個時代許多人都走過的路。

去美國之前,林同棪做的多半是實務工作;到美國以後開始了卅年的教書工作,從加州大學柏克萊分校土木系的助理教授、副教授、正教授,當到了系主任。同時,他也成立了T.Y.Lin工程顧問公司,兩頭一起忙。

從小跳級念書的林同棪,這樣一心二用非但沒有難倒他,反而因理論與實務兼攻,在預力混凝土的應用上有突破性的重大成就。

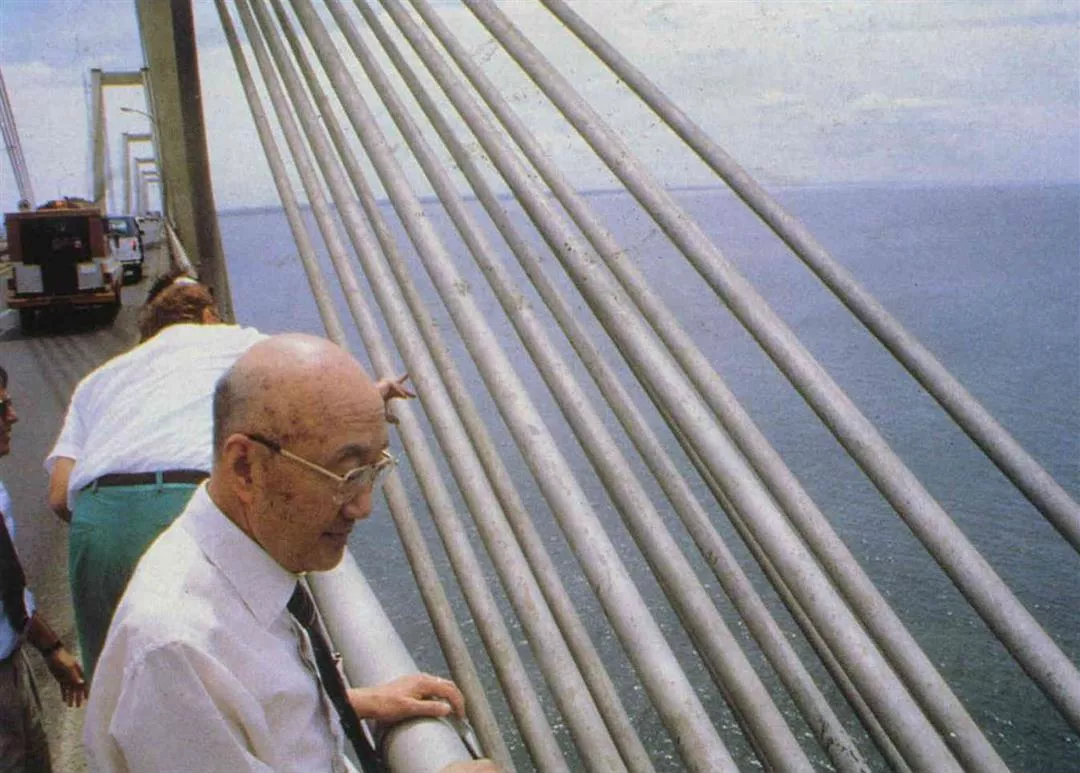

林同棪在阿根廷診斷的這座橋,因受海風侵蝕,已長滿鐵鏽。(林同棪提供)