所謂「三人行,必有我師」,究竟什麼人才可以作為孩子的學習對象?教科書選材與教導的過程中,又透露出怎樣的心態?

依照傳統定義,教科書當然是學習的範本,孔老夫子則說過「見賢思齊焉,見不賢而內自省也」,中國人一向有師法聖賢的傳統。然而,歷史洪流滔滔,古往今來英雄輩出,誰又該被選中做學子的典範呢?

大時代下的產物

新竹師範學院初等教育系主任黃建一,從十多年前就開始參與道德科目教科書的編審工作。他指出,民國六○年代仍戒嚴時期,一切強調「民族認同,生聚教訓」,當時不管是道德科目,或是兼具「發揚傳統美德」的國語文教材中,處處可見典範;而這些典範清一色擷取自中國歷史的忠孝節義故事,其中又以「愛國」(維繫法統)、「忠君」(領袖個人崇拜)為道德的最終核心。

這套教材一用十年,如今三、四抪釭澈C壯年社會中堅,都是在「民族英雄」歌功頌德的氛圍中長大的。從小就敢於違抗迷信、打斷廟中菩薩手臂的孫中山;幼年時候看著溪水小魚迴游而領悟「力爭上游」意義的蔣中正,都因而深深烙印在腦海中。

除了意識形態掛帥外,教科書裡典範人物的選擇,還往往受限於道德課程的設計,不能夠做全面的關照。

國立編譯館剛剛成立的「道德與健康──道德委員會」主委、也是台北師範學院院長的歐用生指出,目前的道德課程是以各個「德目」為單元,再佐以故事或人物典範。譬如談到「仁義」,學生會想到捨身取義的吳鳳;「愛國」就是在獄中仍昂首高吟「正氣歌」的文天祥;「守信」的千古典範是分隔二年後仍準時赴約的范式與張劭;小小年紀就懂得替父親「涼蓆溫被」的黃香,則是孩子們孝順的榜樣……。在這種形式中,古聖先賢不可能被忠實完整的呈現,而只是抽取其某部分的善行,作為該種德目的「象徵」。

活人不入教科書?

有趣的是,翻開七十年代後期才開始施行的教科書,會發現古人之外,近代的國際偉人被選入的機率也不低,史懷哲醫師、泰瑞莎修女、發明大王愛迪生等人,都是如今孩子們朗朗上口的人物典範。

國際偉人被大量納入,是從民國七怳誚~新修版本中開始的。黃建一回憶,當時在徵求修訂意見時,幾乎所有的老師都建議「不要再用歷史典範了」,因為流於刻板、形式化的教條人物,根本引不起孩子的興趣。不過即使如此,在這套迄今仍然通用的教科書中,歷史人物份量還是不少,尤其國中國文教科書中,一篇篇古人的行誼紀事,典範的意味仍然濃得化不開。

然而,孩子的學習,不是應該從身旁所見所聞開始嗎?為什麼時空貼近的人物,反倒很少被教科書納入呢?除了國父和先總統蔣公、革命先烈黃興等政治領袖外,出現在教科書中的現世人物真是寥寥可數。寫過《汪洋中的一條船》、殘而不廢的鄭豐喜,和前幾年在健康幼稚園遊覽車失火事件中,奮不顧身返回火海搶救幼童而獻身的林靖娟老師,幾乎是僅有的例子。

正在替民間出版社編寫國小「社會科」教材的振鐸學會理事丁志仁表示,以往教科書是校園裡的「聖經」,被選進教科書的人物彷彿被賦予一種特殊「光環」,除非能找到整個社會「一致推崇」的人物,否則選了這個、漏了那個,或是有人贊成、有人反對,都是吃力不討好的麻煩事。

譬如在課堂上,有些老師會以台灣「經營之神」王永慶作為白手起家、奮鬥有成的例子來鼓勵學生,但若要正式列入教科書,可以想見大力反對台灣發展石化業的環保人士可能會出面抗議,反倒模糊了取樣的原意。

除此以外,擔任過多年國小《生活與倫理》教材編纂、今年八十多歲的老教授郁漢良認為,中國人講求「蓋棺論定」,而現世人物還有種種變化的可能,「解讀難、變數多」,也是令教科書選材者遲疑再三的原因。

典範令人厭,偶像令人迷?

到底什麼樣的人物對孩子最有「示範」效果?誰又能贏得孩子的認同?前兩年曾替教育部做過國中小學道德課程檢討的彰化師範大學輔導系副教授謝麗紅指出,孩子天生就會從「觀察」和「模仿」中學習,不過要讓他們起模仿效尤之心,需要有幾個條件。

第一是時空背景的貼近,讓孩子覺得有「同一族群」的親切感;同時要懂得孩子的心理、「投孩子之所好」。譬如要青少年戒煙,就要請出偶像歌手金城武、LA BOYZ等,才容易讓孩子產生認同。如果典範人物能夠常在孩子面前出現,重複示範,那效果就更好了。

其次,這些典範人物的行為要在孩子能「複製」的範圍內;如果孩子照樣做後,能得到父母師長的嘉獎,就能進一步增強孩子的模仿動機,發揮「見賢思齊」的效果。

「從這些條件來看,歷史的、神話式的人物,對孩子的影響的確有限,」謝麗紅指出。例如至今仍列為小學生標準讀物的《二十四孝》中,「臥冰求鯉」的王祥、「扮鹿取乳」的郯子,對絕大多數生活情境完全不同的孩子來說,只能得到一種模糊的、情操式的孝順概念;而七、八歲以下的孩子,則可能連抽象的情操都沒辦法體會,能收的效果很有限。

今年就讀國小四年級的林辰就是一個例子,她在國語課本裡讀到畢昇和金納的故事時,一直很疑惑畢昇發明的活字排版會是什麼樣子?金納為什麼不發明無疤痕的牛痘?對課文強調的「認真嘗試、不屈不撓」反倒沒有感覺。

新時代的新道德觀

此外,「師法聖賢」雖是道德學習的標竿,但何謂聖?何謂賢?並沒有千古不移的定義。

「道德是文化的產物,是一種約定俗成的社會規範,」歐用生指出,道德的原則儘管都是勸人為善為真,但道德的具體內容,卻可能隨時空不同而轉變。偏偏人物典範受限於特定的時空背景,時移境遷後,難免和現實脫節。

歐用生舉例,「代父從軍」的花木蘭算不算偽造文書?「鑿壁偷光」是不是涉及毀損公有財物?古代女性的「三從四德」在今日已飽受抨擊,而《二十四孝》中要活埋愛兒以便全力奉養老母的郭巨,不正是「禮教吃人」的最佳惡例?還有,史可法為了效忠昏瞶的末代君主而慘烈犧牲,這種情操還需要在民主時代中鼓吹嗎?

「四一○教改聯盟」理事、台北市家長協會理事長田光復則指出,道德教育要從自己生活的時空出發,目前台灣社會已經是民主化、工業化的現代社會,社會風氣開放而多元,這些都是歷史上從未有過的新情勢。但我們的教育似乎還沒有整合出一套適合此時此地的道德觀,更談不上依循這樣的道德觀來編選教材,供孩子學習。

此外,在編寫上,人物典範的呈現也有值得斟酌之處。為了不要「混淆學生的價值觀」,除了只講述史實、較少做道德評價的歷史課本以外,「惡人惡行」在教科書中一向鮮少出現;即使出現,也往往被善惡分明的二分法「簡單化」。

「被奉為忠良的一方必是忠孝兩全、非聖即賢;被貶為奸惡的就是人神共憤、天道難容,」歐用生舉例,不論是宋朝的岳飛對秦檜,或是「民族英雄」蔣中正與萬惡的「毛匪澤東」,都是這種善惡二分法心態下的產物。

「好人就什麼都好、壞人就什麼都壞嗎?」歐用生指出,二分法造成的刻板印象,其實無助於學生了解複雜而多元的現實社會。而「陳進興事件」中,最令教育界深覺「不安」的,正是它在眾人面前打破了「妖魔不會有人性、有人性的不會是妖魔」的簡單二分法。別說心性不定的學生會被搞糊塗,從街頭巷議眾說紛紜中,可以看出連成人世界也對「善」、「惡」的分際突然出現了信心危機。

教材與反教材

陳進興能否納入教科書的爭議,也凸顯「負面人物適不適合做教科書教材?」的問題。畢竟,孔老夫子除了要學生「見賢思齊」外,也不反對學生「見不賢而內自省」。然而多數學者對此卻都持保留態度。

黃建一指出,「改過向善」的負面人物當然可以學習,譬如「知恥」德目中的「周處除三害」,就是最受孩子們歡迎的典範故事之一。然而若要將純屬負面、失敗到底的人物拿來當作教材,就必須仔細斟酌。

「如果最後的結局是『壞人接受國法制裁』,這種報復性的正義,是一種極低層次的道德觀,對提升孩子的道德認知並沒有幫助,」黃建一解釋。

「負面人物的負面示範,在電影、傳媒上已經呈現的太多了,每天打開電視,哪一條新聞不令人憂心,而結果呢?青少年反倒有樣學樣,」正替民間出版社編寫國中《輔導活動》課本的師大特教系教授吳武典也認為,儘管反面人物的結局必定悲慘,無奈「有些孩子就是不在乎後果,只會被刺激爽快的過程吸引。」不管是陳進興案例或是電影中的警匪片,媒體往往渲染其過程中呼風喚雨的邪惡勢力,即使最後慘遭格斃,也給人一種悲劇英雄的淒美。這樣的「反教材」,當然是教科書要極力避免的。

然而,不正是因為傳媒中的負面人物無所不在,因此單單在教科書裡構築一個美麗和諧的虛擬世界,其實是一種自欺?再說,教科書背的是一套,孩子所見所聞是另一套,豈不徒然造成孩子道德觀的虛偽與錯亂?

話雖沒錯,但「要從負面教材中學習,就不是端出典範『照著做』那樣簡單,它需要花更多的時間和心力幫孩子解讀、做討論;而以目前道德教育只是副科、缺乏足夠教學資源的情況,根本難以配合,」謝麗紅遺憾地說。

矇眼摀耳行不通了

一直很想替陳進興案例出本小冊子,集合教育、社會、心理學等各方面專家來做深入剖析的人本基金會創辦人史英,坦承自己迄今仍「沈醉」在陳進興挾持人質當晚的所見所聞。他說,惡行當然要譴責,但為什麼會有這些惡行的存在?毋寧是更根本的問題。站在人性本善的出發點來審視,惡行當然不是「妖魔降世」、「天生壞胚子」,而是許多內在、外在的傷害和扭曲累積造成的。

「從這樣的案例中好好學習,檢視惡行背後的原因,並且承認這個世界有許許多多的不完美;尤其周遭大人的失職,往往是一個孩子『變壞』的根由,」史英強調,深層的道德感出自了解和包容,而「如果大人不敢、不願在孩子面前認錯,又怎麼能指望孩子有自我反省的能力?」

史英認為,就像早年的李師科搶銀行案件一樣,陳進興這樣轟動社會的大案件,會是這一代民眾共同的記憶,對社會的衝擊是長遠的。「速審速決,早早槍斃,或許可以讓社會早日復歸清靜,但卻可能錯失了一次道德思辨與澄清的好機會,」史英表示。

吳武典則指出,目前的道德教育以正面典範為教材,刻意隱藏黑暗面及其成因,這樣的理論背後,是認為孩子不成熟、不能做良好判斷;為了防範孩子天性中的「惡」被啟蒙、被誘發,因此篤信「不讓孩子接觸壞人壞事,就不會學壞」。

這種考量當然有其不足,「不能因為怕孩子得病,就一味否認病毒的存在,」吳武典認為,正負面兼容並蓄,把真相呈現在孩子面前,藉此訓練道德的思辨與判斷能力,正如預防針一樣,才能讓孩子在面對形形色色的誘惑時,心中有「定錨」,不會輕易陷溺。

我們不要「速成」道德

缺乏各種道德思辨與價值澄清的訓練,的確是目前學校教育最嫌不足之處。歐用生指出,完整的道德人格的養成,應該經過四個階段。第一是道德的認知,譬如了解「孝順」、「誠信」等德目的內涵;其次是建立對道德典範和規條的認同;第三是讓孩子自己做道德的決定;最後希望孩子能將道德感內化後,採取合乎道德的行為。

目前台灣的教育方式,還是偏重在第一、二階段,也就是把道德的內容與典範像知識一樣的灌輸到學生腦袋裡,再用考試來測試學生對道德知識的了解程度。這樣的教法往往捨本逐末,歐用生舉了一個例,以往在小學《生活與倫理》的「愛國」這個德目,舉的是抗日名將羅福星的故事,寫羅福星鍥而不捨、流轉全台各地,以打游擊的方式對抗日本殖民者。沒想到在「羅福星哪年轉到哪裡打游擊?」的考試模式下,竟變成考歷史地理了。

「小朋友本來都很愛國的,結果背了一大堆羅福星事蹟後,反倒覺得愛國真討厭!」歐用生啼笑皆非地說。他進一步指出,典範式道德教育,背後是依循心理學中的「行為主義學派」理論,偏重道德行為的養成。譬如崇高人生的定義是以「服務」為目的,以國父孫中山先生及史懷哲等人為典範;而學生如果連打掃教室這樣的小小服務都做不到,就予以懲戒處罰,讓他在獎善罰惡的制約模式下「學會」服務這種善行。

「以行為論道德」並不多談「為什麼?」例如為什麼人生要以服務為目的?為什麼小孩子就應該孝順父母?為什麼公娼賭博要被禁止?等等,對於看不到、摸不到的道德情緒,像是自我價值的肯定、自尊自愛,愛人利他,乃至於羞恥感、罪惡感、道德勇氣等,也予以略過,因此容易流於表面工夫,甚至陽奉陰違;換句話說,這樣的道德行為始終停留在「他律」階段,較難發自內心。

以道德發展的三種階段「無律」、「他律」到「自律」來看,「台灣的孩子因為習慣接受教條灌輸,可以很快就脫離無律、到達他律,但若沒有進一步的思辨和體悟,就可能一直停留在他律階段,難以突破了,」謝麗紅指出,國外孩子的道德培育過程比較不這麼「速成」,但卻比較紮實,可以持之久遠。

依據教育心理學家皮亞傑的理論,八、九歲的孩子就懂得提出「為什麼可以這樣?為什麼不可以那樣?」的疑問,這表示道德感要開始萌芽。這時父母師長應該加以珍視,多傾聽孩子的質疑和困惑,絕對不要用「教你怎麼做就怎麼做,小孩子不要囉唆!」的威權式打壓法,這樣只會讓孩子對道德產生反感。

從孩子的感覺入手

黃建一指出,典範式道德教育就是缺少讓孩子質疑思辨的空間,因此八十五年度最新版的教科書已逐漸強調「從學生的感覺入手」,先設計一些情境,像是「好朋友邀約作弊,要不要答應?」等,探究學生的想法和感受如何,再用問答和討論來代替權威式的灌輸。以往教條般的典範人物,將會越來越「英雄無用武之處」;歷經幾十年的典範式道德教育,也可能在不久後走入歷史。

黃建一同時透露,目前尚在實驗階段、還未出爐的未來版教科書中,歷史的、神話式的典範人物幾乎絕跡,僅存少數被提及的代表人物,也都取材自日常生活,教忠教孝、師法聖賢的意味已不復存在。

譬如在實驗教材中,小學高年級的「愛國」德目,選用的三個代表分別是「雲門舞集」、「嘉邑行善團」和新竹「科學園區」。「雲門將中華文化納入現代舞蹈中;造橋鋪路的嘉邑行善團是愛鄉愛土的典範;科學園區結合眾多歸國學人的智慧,為台灣開創第二次經濟奇蹟,」黃建一解釋;而在「仁愛」這個德目中,選用的是美國印第安酋長極富環保哲思的「大自然宣言」,以及法國小說《悲慘世界》中那位替偷竊犯掩飾的仁慈神父。

這樣說起來,未來孩子們雖然仍要學習「愛國」,但他們的「愛國」不再是「忠君」,強調的重點也從個人情操的卓絕偉大轉為眾志成城的奉獻;未來孩子們也仍然要學習「仁愛」,但不再是「愛民如子」式的仁愛,而是更廣義的仁人愛物,以符合世界的環保潮流。

當然,在選擇的方式上,「意識形態」還是佔有一席之地的,中華文化、台灣本土關懷、國際觀三足鼎立,似乎是個不成文的默契。不過,黃建一笑稱,政治上的意識形態已然退燒,倒是像「男女平權」等才是未來的主流考量。目前雖然還只能在圖片上讓女性露露臉,但未來女性的貢獻,將是教科書另一個著墨的重點。

審視教科書典範人物的背後意義,會發現「陳進興能不能納入教科書?」雖是小事一樁,倒也是個「大哉問」呢。

p.116

至聖先師的訓誨、各式德目的典範,曾經位居道德教學的主流,然而目前卻已受到質疑。

p.118

孩子們朗朗唸誦,認真的模樣惹人疼愛。但不知詩文中的真善美,能否印入心中?(張良綱攝)

p.119

珍惜光陰、劬勞愛民的大禹,破缸救友、機智的司馬光,勤苦向學、在沙上寫字的歐陽修……,古人的身影事蹟,陪著一代代的孩子長大。圖為清朝謝遂的仿唐人大禹治水圖。(故宮博物院提供)

p.121

多元民主時代,英雄崇拜不再,政治領袖的神聖光環也早已褪色,流行化的酷哥辣妹形象蔚為主流。圖為民進黨九周年黨慶舞台一景。

p.123

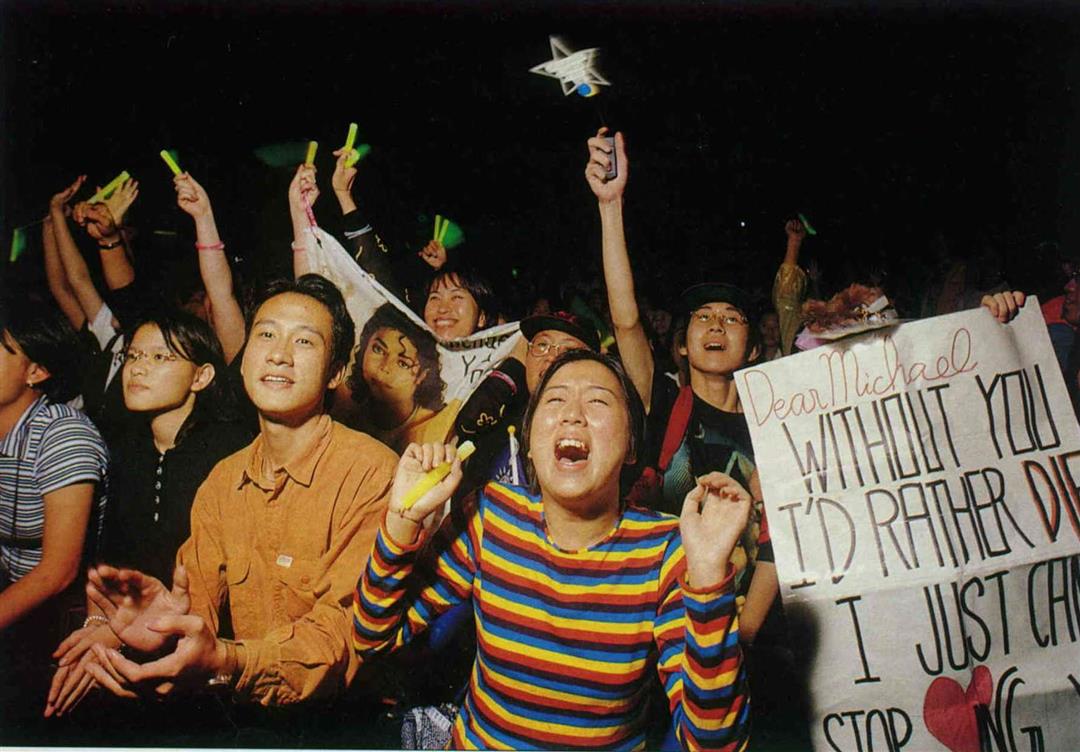

教科書中的聖賢哲人何其遙遠,流行偶像反倒成為模仿對象。圖為美國流行歌手麥克.傑克森來台演唱會的熱烈情形。

p.124

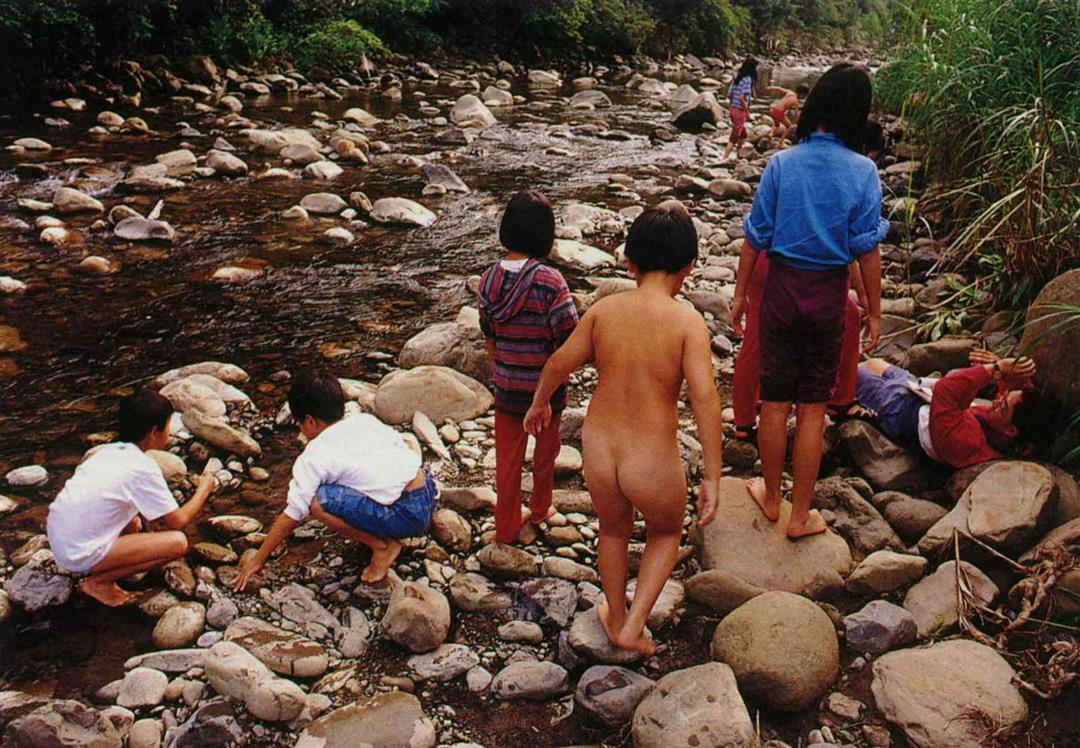

學道德,與其尊崇典範,不如以大自然為師,培養淡泊和諧的人生觀。圖為森林小學的野外教學一景。(張良綱攝)

多元民主時代,英雄崇拜不再,政治領袖的神聖光環也早已褪色,流行化的酷哥辣妹形象蔚為主流。圖為民進黨九周年黨慶舞台一景。(薛繼光)

教科書中的聖賢哲人何其遙遠,流行偶像反倒成為模仿對象。圖為美國流行歌手麥克.傑克森來台演唱會的熱烈情形。(薛繼光)

學道德,與其尊崇典範,不如以大自然為師,培養淡泊和諧的人生觀。圖為森林小學的野外教學一景。(張良綱攝)(張良綱攝)